「0119」 論文 ヨーロッパ文明は争闘と戦乱の「無法と実力の文明」である(2) 鳥生守(とりう・まもる)筆 2010年12月5日

●人を食う訓練をされた犬

ミラノ公国のヴィスコンティ家の当主ジョヴァンニ・マリア・ヴィスコンティ(Giovanni Maria Visconti、在位一四〇二〜一四一二)は、飼っていた犬で有名であった。なぜかというと、それは猟犬ではなく、人間を咬み裂くように訓練されていたからである。ジョヴァンニ・マリアは捕虜や罪人をこの犬たちに咬み殺させ、それを見物することを趣味にしていたという。

ジョヴァンニ・マリア・ヴィスコンティ

私はこの犬を戦場で使ったのではないかと考えている。成功したかどうかは不明だが。この人を咬み殺す犬は後年実際に、インディアス(アメリカ)の地で、山に逃げのびたインディオたちの掃討に使われた。衣服を着る文化を持たない、肌を露出しているインディオを殲滅するためには、非常に有力な武器となったという。彼はまた、戦争ばかりしていたので飢え疲れた民衆が、その行列に「平和を(pace、パーチェ)、平和を(パーチェ)」と呼びかけ哀願したとき、すぐ兵士を民衆のなかに切りこませ二〇〇人を殺し、それ以後、祈りのときも、平和と戦闘反対という言葉を口にするのを禁じてしまった。

ジョヴァンニ・マリアの父ジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ(Gian Galeazzo Visconti、一三七八〜一四〇二)は一族の広大な領地を統合して領地を拡大した。おそらく主家に取って代わったのだろう。そして一三九五年神聖ローマ帝国からミラノ公の称号を授かった。ここにミラノ公国が始まった。

ジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ

このジョヴァンニ・マリアはその父のあとを継いだのだが、父の征服した領地が維持できず、彼は暗殺され、弟のフィリッポ・マリア・ヴィスコンティ(Filippo Maria Visconti、在位、一四一二〜一四四七)が後を継いだ。ジョヴァンニ・マリアは無能とされたのだ。しかし「平和」とか「戦争反対」という言葉を禁じたのは、ヨーロッパ基本思想を踏襲していると言えるだろう。今でも私はヨーロッパ人から「平和」という言葉を聞かない。

フィリッポ・マリア・ヴィスコンティ

そのフィリッポ・マリアは有能だったようだ。父の時代の拡張政策を再開し、ヴェネツィア共和国との対立に入り、ヴェネツィアとの戦争を一〇年(一四二三〜一四三三)続けたそうだ。

フィリッポ・マリアが一四四七年に亡くなると、ミラノでは継承戦争が勃発した。ミラノは共和国宣言を発布し、傭兵隊長であったスフォルツァ家に防衛をさせた。ところが、その地位を利用して、フランチェスコ・スフォルツァ(Francesco Sforza、在位、一四五〇〜一四六六)がミラノ公を僭称した。ヴェネツィアは領土拡大を期して、アラゴン王アルフォンソ五世やドイツ王フリードリヒ三世(Friedrich III)と手を組んでスフォルツァ家に宣戦布告し、戦争は四年にわたった。その間にオスマントルコ帝国軍によってコンスタンティノポリス(Constantinopolis)が陥落した(一四五三年)。

フランチェスコ・スフォルツァ

この事態に至り、イタリア五大国はローディの和 Treaty of Lodi(一四五四年)を調印した。 その平和条約では、スフォルツァ家がミラノの君主に認められ、ヴェネツィアはその領地をアッダ川まで広げ、アラゴン王アルフォンソ五世はナポリ王として最終的に認められ、対オスマントルコ帝国戦でイタリア神聖同盟を組むことになった。このローディの和により達成された政治均衡は、ロレンツォ・デ・メディチの死(一四九二年)とシャルル八世のイタリア侵攻(一四九四年)まで続いた。

というように歴史は進んだが、結局ミラノ公国は、三年間の一時的な共和国の後に、再びミラノ公国となり、スフォルツァ家のものになったのである。フランチェスコ・スフォルツァは、ミラノ公ヴィスコンティ家に傭われ、ミラノの宿敵であったヴェネツィアとの戦争で勇名を轟かせた傭兵隊長であった。その名声とヴィスコンティ家の崩壊に乗じてクーデタを起こし、まんまとミラノの君主になってしまったというのが実情だそうだ。上述のルクレティア・ボルジアは、最初の結婚として、このスフォルツァ家一族に嫁したのである。

このように戦争に明け暮れなければならなかったルネサンスの人々は新兵器を欲しがったはずである。人間を食う犬も新兵器のうちのひとつであったと思われる。

●ルネサンス人の万能のうちには武力が含まれる

会田雄次

会田は、ルネサンス人の万能についても、重要なことを教えてくれている。会田は次のように述べている。

ルネサンスは、万能人の時代だった。ルネサンスは才能を要求し、何でもできる万能の人が理想となり、その需要に応じた人々を輩出する時代となった。この万能の人とは、何でも一通りのことを知っていたり、一通りのことができたりするという百科全書的な人という意味ではない。すべての道に達し、すべての道で独創的な発明や発想や創造をやってのけるという大変な人である。

ただしここで、注意が必要なのは、この万能の人の評価にはすべて肉体上の能力のすぐれていることが加えられている。あのレオナルド・ダ・ヴィンチでも、その巧緻な手にもかかわらず、すさまじいまでの握力があったことなどが喧伝されている。すぐれた人とは道徳、知識、芸術、技術にすぐれているだけでなく、スポーツ、武力などにも傑出していなければならなかった。商人でも人にぬきんでるためには武力においてまさることも欠かせない条件であった。それは知識人においても同様だったのである。

会田はこのように述べ、さらに次のように体験談を述べている。

(引用はじめ:前掲書)

私(会田)はビルマで一兵士として従軍し、敗戦後二年間英軍のもとで激しい苦役に服させられた。ひどい目にあってイギリス人には憎悪感しか持てないようになっている。ところでイギリスの軍隊の階級は、日本とちがって一般社会の秩序をそのまま示している。つまり日本の軍隊のように一般人を無理に低い階級に落とすのではなく、社会的地位にふさわしい階級を持っている。ここで驚いたのは、士官と下士官・兵のあいだにおそろしいまでの差異が見られたことである。教養や態度だけではない。驚いたのは体格である。五尺七寸の私より背が高いのは下士官、兵には少ないが、士官層の多くは六尺ぐらいの巨漢である。そのうえ彼らはボート、ラグビー、ボクシング、射撃などのスポーツで鍛えられ、行動は自信に満ち、敏捷(びんしょう)できびきびしている。考えてみれば当然で、こういう市民(ブルジョア)だから、みずから武器をとって封建支配階級を倒すことができたのだ。労働者層と一対一で喧嘩をすれば、彼らが勝つにきまっている。(四九〜五〇ページ)

(引用おわり)

スポーツで訓練しておくことは兵士(騎士)として、将軍として、戦場で活躍するために重要不可欠だったのである。戦場で活躍し勝利を収めること、それが、古代ギリシア・ローマから現代に至るまで、最も重要なことである。ルネサンス時代もその例外ではなかったのだ。スポーツや武力に対する崇拝は、ヨーロッパ人の根底にある思想である。

●大砲、鉄砲の開発

大砲、鉄砲の進歩について、会田は前掲書で次のように言っている。(一四四〜一四八ページ)

火薬、正確には黒色火薬(硫黄、木炭、硝石を2:3:15の割合で混合したもの)の起源は、磁石のそれと同じく中国ないしアラビアにあるらしいが、一三世紀にはヨーロッパでよく知られていた。はじめのころ、この火薬は、主として爆発薬ないしは焼夷剤(しょういざい)として用いられたようであるが、一四世紀に入ると、こんどは火矢(ひや、ロケット)の推進用および砲弾の発射用として普及し、旧来の戦術を一変させた。とくに攻城砲が城郭に対して発揮した威力は、封建的割拠主義の打破に寄与したところがすこぶる大きい。

中世の大砲 投石兵器

この一四世紀の大砲は、きわめて不細工な兵器にすぎず、砲の内径も完全な円ではなく、おまけに発射体は、大きさの必ずしも一定しない、ほぼ球形というだけの石弾であったから、砲の内側とのあいだにはかなりの間隙(かんげき)があったはずである。しかしそれでも、筒先から火薬と石弾とをつめて火薬を爆発させると、ドカーンというすごい音とともに石弾がとび出し、濠くらいはらくに飛びこして城の中へとびこんだらしい。これは最大射程を三〇〇メートルくらいで、旧来の投石兵器で同じ重さの石弾を発射する場合に比し、数倍の衝撃力をもったことは確かである。ここに、火薬の威力が見られるではないか。ただし、当時の砲は寿命がごく短く、平均一〇発くらいで砲身が破裂したらしい。だから威力はあったにせよ、取扱いは危険であり、かつ費用がかさんだことは、間違いない。

しかしながら、この不細工にして厄介な大砲も、一五世紀になるとだいぶ面目を改めた。それは冶金術(やきんじゅつ)の進歩によって真鍮の鋳造砲が製作されるようになり、また石弾に代わる鍛鉄(たんてつ)弾ないし鋳鉄(ちゅうてつ)弾が出現した結果である。そのおかげで、射程も一千メートルに達し、砲の耐久性も一五世紀末には一〇倍くらいにのびたらしい。そして一六世紀に入ってからは、野戦においても密集隊形の歩兵や騎兵の攻撃を撃退できるようになり、ここにはじめて兵科としての砲兵が確立し、完全に火矢(ひや)を圧倒するにいたった。現に一五一五年、マリニャーノ(ミラノの南東)におけるフランス王フランソア一世の勝利は、砲兵によって決定されたものであるし、一五八八年、フェリペニ世の無敵艦隊に対する英国艦隊の勝利も、砲数における優勢が大いにものをいったと考えられる。

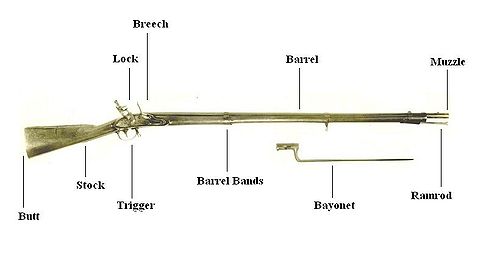

マスケット銃

鉄砲(マスケット、Musket)の進歩は、大砲のそれよりも、むしろ骨がおれた。というのは、鉄砲の方はポータブルであり、かつハンディでなければならなかったからである。しかるに、初期の鉄砲、それは当然ながら火縄銃(ひなわじゅう)であったが、これは点火の仕方が厄介だったので、操作はいちじるしくめんどうであり、ために照準もお座なりになりがちであった。だから鉄砲が、まずまず一人前の携帯兵器となるためには、一六世紀初めの「火皿(ひざら)」と「撃発装置」の発明をまたねばならなかったのである。

火皿というのは、銃身のわきの木部につけられた凹みであって、爆薬に火焔を伝える火口がその底に開口しているから、そこに点火薬を装置しておき、撃発装置の引金を引いて、そこに火縄の火をうちつければ銃身中の火薬に引火して弾がとび出すという仕掛のものであって、わが国で俗に「種子島(たねがしま)」と呼ばれた火縄銃がこれである。

当時の鉄砲は、口径二〇ミリ前後、最大射程は約二〇〇メートル、有効射程はその半分くらいであったが、発射速度が二分間に一発というスローなもので、これ一つで突進してくる敵を防ぎきることはできなかったし、雨も大敵であって、たとえ火皿の上に火蓋がついていたとしても、火薬がしめって使いものにならなかったというのであるから、あとあとまで弓や刀槍との並存を余儀なくされたわけである。こうみれば、ルネサンスの火器を代表するものは、やはり大砲であった。

以上が、会田が大砲と鉄砲について述べている要旨である。

このように、ルネサンス時代にも武器の発達がすごかったのである。これは武力紛争、戦争が激しかった証拠である。とはいっても、これはルネサンス時代だけの現象ではなく、ヨーロッパでは、武器の発達・進化は中世から現代まで間断なく続いてきたのである。つまり絶えず武力紛争や戦争が行なわれてきたのである。

●ルネサンスは戦乱の時代だった

こうしてみるとルネサンスは、荒々しい時代であることがみえてくる。なんだか、日本の戦国時代みたいである。日本は江戸時代になることによって戦国の世は終わった。しかしヨーロッパはいつ平和の世になったのであろうか。

ルネサンスは「文芸復興運動」であり、文芸に花が開いた時代であると言われており、人々は学校で子供心にそう教えられてきた。したがって、ほとんどの現代人はそう思っている。がしかし、果たしてそうだろうか。

確かにその時代は、文学・芸術作品や建築が量産されたようだ。しかしだからといって、それが何か心を一つにしたある文芸運動であったとはとても言えそうもない。

芸術が量産されたとすれば、それはお互いが対立抗争している、都市などの公共団体や領主などが文学者や芸術家、建築家を雇ってつくらせたからだ。つまり多くの都市や諸侯が対立抗争しており、自分たちの都市や自分たち領主をほめ、敵側をののしってもらうために、争って優秀な文筆家や芸術家を招いたのである。この時代の多くの都市や諸侯たちは、文芸を保護するということが人心を得る重要な手段であると考えるようになり、またそうすることが可能な経済力の集中があったからにすぎないのである。

このような「量産」に共通意識があるわけがなく、したがってそこに何らかの「運動」が存在するわけがない。各自ばらばらの思いで創作しただけである。そこに「文芸復興運動」があったなどということは真っ赤な嘘である。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(一四五二〜一五一九年)は「モナ・リザ」や「最後の晩餐」で有名だが、その彼は画家を本業とはけっして思っていなかった。ミラノの簒奪(さんだつ)君主で黒公(イル・モロ il Moro、勇猛の意)といわれたロドヴィコに自分をつかってくれと頼んだときの手紙に、私は何千人も一度に殺す大砲が作れるとか、不落の城がつくれるとか、戦争や土木の技術者であることをくわしく述べたあとで、絵についてはただ一言、「絵も絶対他人の追従(ついじゅう)をゆるさぬものをかきます」と不敵に述べているだけであったという。

ミケランジェロ(一四七五−一五六四年)は、ローマでその後半生を送ったが、それは深い悩みのある生活であった。ミケランジェロはフィレンツェの生まれで、この祖国を愛し、その自由と独立を誇りにしており、祖国のための戦争にも加わった。しかし法王から攻められて敗れ、同志たちの多くは死刑にされたり、追放されたりしてしまった。ところが自分だけは芸術家であるゆえに助命されて、敵のもとで働いている。良心の責苦(せめく)に悩むはずである。ミケランジェロは、このような状態で絵を描いていたという。

このように、「文芸復興運動」などという「運動」はなかったのである。

そもそも「ルネサンス(Renaissance)」はフランス語であり、この語が始めて使われたのは、一九世紀半ばである。

(引用はじめ:樺山紘一『世界の歴史16・ルネサンスと地中海』中央公論社、一九九六年)

一八五五年に、フランスの歴史家ジュール・ミシュレが『フランス史』第七巻にこの名をあてたのが、学術用語としては最初といわれる。ミシュレはフランスの十六世紀に、文化の再生をふりあて、全ヨーロッパに生命のよみがえりを検証した。だが、これはいまのルネサンスの語とは、いくらか隔たりがある。

その五年あとの一八六〇年、スイスの歴史家ヤコプ・ブルクハルトが、『イタリア・ルネサンスの文化』を著す。じつは、すべてがここに始まる。……人類がうんだ最高の史書のひとつといってよい。

スイス人ブルクハルトは、ミシュレの「ルネサンス(Renaissance)」というフランス語をうけついだ。ドイツ語をつかってイタリアの文化を語った。全ヨーロッパ規模の視野のなかで、ルネサンスの特異性が明らかになる。……再生(ルネサンス)史観は、学問上の手続きとみごとな文章力によって、装いもあらたに歴史家のまえに姿をあらわす。(一八〜一九ページ)

(引用おわり)

樺山はブルクハルトの著作を「最高の歴史書の一つ」と言っているが、しかしそれはもう二〇世紀には否定的に批判されていると樺山自身が述べている。ルネサンス史観は、本当はもうとっくに否定されているということだ。

ドロイゼン

ルネサンス(文芸復興)史観は、一九世紀、一八六〇年頃につくられたのである。ヨーロッパ文明の粉飾のためである。おそらく帝国主義世界侵略の成功によって、粉飾を思いついたのではないだろうか。そういえば、ドイツ人歴史家ヨハン・グスタフ・ドロイゼン(Johann Gustav Droysen)が「ヘレニズム(Hellenism)」という語をつくったのは、一八四〇年頃である。これも帝国主義の粉飾のためだったろう。ヨーロッパは自信に満ちた時代だったのだろう。

ルネサンスと呼ばれる時代は、争闘と戦乱の時代であった。武器や火器の発達はすごかった。大砲や鉄砲などの兵器の驚異的な発達は、小領主の存在を許さなくなりつつあったといえるだろう。またこの時代は、ヨーロッパ人が世界に進出できる武力と兵力を持った時期でもあった。「大航海時代」を支える武力を持つに至ったのである。

レコンキスタ

次はイベリア半島の「レコンキスタ(Reconquista、国土回復運動)」についてみていこう。

(つづく)