「136」 論文 ヨーロッパ文明は争闘と戦乱の「無法と実力の文明」である(7) 鳥生守(とりうまもる)筆 2011年4月19日

「無法と実力の文明」とは、人類の幸福を考えた文明ではない、野蛮な文明だということである。

ユリウス・カエサル(Julius Caesar、前一〇〇〜前四四)が、国境を越えてガリアの地に侵入してきたゲルマン人の王に対して、これ以上国境のレヌス川(Rhenus)を渡ってゲルマン人をガリアの地に連れ込ませるな、ガリア人の人質をガリア人に返してやれ、などという要求を突きつけた。そうするとゲルマン人の王は、「勝者が敗者をおのれの自由に支配するのは、戦争の掟というものだ。これに従い、ローマ国民もいままでつねに、第三者の指図を受けずに、自分の判断で、被征服者を支配してきたではないか。ローマ国民が自分の権利をいかに行使すべきかを、予がさしでがましく、教示しないように、ローマ国民も、予がおのれの権利を行使するのに邪魔をすべきではない。」とか「税をとりたてているのは、戦争の権利にもとづく。税は勝者が敗者に課すのがふつうである」とか、そういう反論をしている。カエサルのガリア遠征初年の紀元前五七年のことである(カエサル『ガリア戦記』)。

ジュリアス・シーザー

ゲルマン人の目には、ローマ人は戦争を仕掛けてその戦争に勝てば、負けた民族や部族を好き勝手に支配すると映ったのである。それがローマ人の「戦争の掟(ルール)」であると見たのである。武力で勝てば、何でもできる、何でも許されるということである。おそらくガリア人もそう見ていたであろうし、事実ローマ人はそういう思想であったろう。その証拠に、カエサルはそれについての異論を書いていない。(本当の良き文明は、占領民であれ家族同様に扱い、適度な課税しか行わないのであるが。)

「蛮人」であるゲルマン人は、「文明人」であるローマ(後のローマ帝国の母体)の言動をよく見ていて、その「文明」を学び取りいれていったはずだ。ローマ人は征服戦争のはてに上記のような彼ら独特の「戦争の掟(ルール)」をつくってしまった。ローマ人はゲルマン人に対してあまりいいお手本ではなかった。ローマ人はケルト人やゲルマン人に武力で勝つ以外に奴隷的境遇(果てしない搾取)から逃れられないことを教えた。カエサルを含めてローマ人には、ケルト人やゲルマン人を含む人々が戦争なしで生活していけるように統治を行なう思想や知恵がほとんどなかった。自分勝手な果てしなき搾取は搾取対象そのもの(生産する人々)の壊滅をもたらす。ローマ人は征服、搾取、壊滅を繰り返した。ゆえに、ローマ人は今のアメリカのように終わりなき(征服)戦争でしか生きていけなかった。だからケルト人もゲルマン人もローマ人のようになり、少なくともつい近年まではそれから抜け出せなかったのである。そして現在の経済侵略の時代でも、彼らが手をつけた経済社会は次々と壊滅的に破壊し崩壊していくというように、その過去の片鱗がいまだ見受けられるのである。

●イベリア半島の征服

八世紀初頭にイスラーム教徒が征服したイベリア半島には西ゴート王国(Visigothic Kingdom)があった。イスラーム教徒がイベリア半島において征服したのは、西ゴート王国であった。この西ゴート王国はゲルマン人が建設した最初の国家だとされている。それは、いったいどんな国だったのだろうか。

と言っても、ここではたと困ってしまった。どんな国だったかをまとめて説明できないのである。ゲルマン人の一部族のゴート族がスウェーデン南部から黒海北岸周辺に、さらにイタリア、そしてイベリア半島(スペイン)へと移動して、西ゴート王国をつくったのであるが、その王国はこのような国であったと述べるつもりであったが、私自身が納得できるその国の姿形を解説した歴史書や事典がないのである。普通、西ゴート王国にはどういう出来事があったか、西ゴート王国がどういうことをしたかの断片的、史実的な解説はある程度得られるのだが、西ゴート王国はどういう暮らしを目指しどういう暮らし向きをしているのか、どんなものをどのように生産しているのかという、そういう国家の形を納得できる形で解説したものが見えないのである。つまり私の見るかぎりほとんどは、断片的、史実的な解説にすぎないものを国家の本質の解説として代用しているのである。これは微妙で、ついつい見落としてしまうことになるのだが、西洋史一般に言えることである。

西ゴート王国の総括としては、一般に

《西ゴート王国は内外の問題にたえずなやまされた。国内では、名目上は選挙制だった王座をめぐって、有力貴族が王家に対抗して名乗りをあげた。対外的には、ビザンティン帝国とフランク族が、領土をおびやかした。》

《歴代の王は王国維持の努力をつづけ、アリウス派からカトリックに改宗し、従来の教会制度を利用して住民を支配した。しかし、西ゴートの衰退をくいとめることはできなかった。》

というようなことになっている。多くの歴史家たちはこれで説明した気になっている。これを読む読者もそう思っている。だが、こういう解説は史実の断片的記述に近い。そもそも、彼らはアリウス派からカトリックに改宗してどのように影響されどのように暮らしが変化したのか、従来の教会制度とはどういうものか、住民をどのように支配したのかなどの基本政策や基本方針が、説明されていないのである。これではわれわれその解説の受け手は、国家の断片的史実から国家の全体像を自分で創造を逞しくしてつくり上げるしかなくなってしまう。実際われわれは無意識のうちにそれを行っているのだ。そのうえで分かった気分になっているのだ。これでは、確たる真実の西ゴート王国像は得られないのである。

そこで西ゴート王国の出来事を丁寧に追ってみることにした。するとやはり、西ゴート王国は国民全員の暮らしを考えながら建設した国家ではなかった。その意味では、中身のある自立国家ではなかった。やはり西ゴート王国は、単なる戦士国家であり、単なる軍事国家であったというべきであった。それは第一身分(聖職者)と第二身分(戦士や将軍、貴族)が国を牛耳り、第三身分(その他の国民、すなわち生産者)はその価値がほとんど認められていないという国家であるということでもある。大多数の第三身分は、有象無象(うぞうむぞう、種々雑多なくだらない人間や物)なのであった。それはインド・ヨーロッパ語族に共通するものであるらしいが、長期間民族移動(征服の繰り返し)をしてきたからより一層そうなったのである。

先祖代々長期間民族移動(征服)を行なうと、それには先住民との熾烈な命がけの戦いが永続的に伴ってくるのであり、それによってどうしても極端な軍事国家にならざるを得なくなるのだ。そして、軍事国家なるものはその堅固そうな概観とは異なり意外に脆(もろ)く、普通イメージされているような磐石な国家では決してない。軍事国家はいつもふらふら揺らいでおり、いつも脆弱なのだ。自国の生産能力は貧弱となり、それゆえ自生的な自立国家にはなりえないのである。その軍事国家が安定に見えるときは、戦勝して戦利(略奪)品や新たな搾取(課税)が手に入った瞬間だけである。そのとき以外はいつも暮らしに困っているのだ。軍事国家では産業の進歩や発展がなく、産業と生産の担い手が衰弱し技術の進歩が見られないのである。また実は、戦争には膨大なコストが必要なのであり、たとえ戦利品が手に入ってもその戦果は戦争のためにかけたコストを上回ることはないのである。戦勝したときには膨大な利益を得たように感じるのであるが、それは錯覚にすぎない。実は赤字経営なのであり、だから軍事国家はのた打ち回るしかないのである。

また軍事国家というものは、命がけの戦いに勝つことを本義とするのであるのだから、一瞬の油断も許されない。命は鋭利な武器や火器を用いた武力によっては一瞬にして断たれる可能性があるのだから、一瞬の油断で命を落とせば取り返しのつかないことになってしまうのだ。命がけの争いや戦争を生き延びるには、目先の刻一刻、目先の一瞬一瞬がこの上なく重要なのである。そこで要求される才能や政策は、そのときの状況を最大限利用する才能や政策である。そこには、遠い未来を目指した長期基本政策が生まれる余地はない。状況に合わせた刹那的な政策、すなわち目先の状況次第の政策があるだけである。

文明化においては状況が悪であればその状況を正す政策が求められるが、軍事国家ではそれができず、その状況を踏まえ利用した政策とならざるを得ないのだ。戦争が悪であるのは、多くの人々の血が流されるという残忍さがあるからであるが、単にそればかりではなく、さらにそれ以上に、国家や社会の長期的基本政策(長期的国家展望)が失われる事態になるからである。このことはわれわれの現代学問では常識となっているべきであるが、現状は世界的にみても必ずしもそうなっていない。しかしこれは人類が留意すべき重要な認識である。軍事国家とは目先のことしか見えない国家である。

結局自生的でなく、自立的でない軍事国家は、やみくもにあれこれと国家の基本政策を短期的に変更するようになるのである。王が次の王に継がれた時、あるいは同じ王でも、よく基本的政策が変更され、腹の据わった長期基本政策を打ち立て辛抱強く実施することができないのだ。目先のとりあえずの政策になってしまうのである。その長期的基本政策の実施が、国の姿かたちを形成するのだが、軍事国家はそれができないのだ。つまり国の形がないのが軍事国家の特性と言えるだろう。

西ゴート王国もこういう軍事国家であった。だから西ゴート王国には国の姿形は見られないのである。基本政策は急速に変化し、いつも仮初めの(一時的)国家経営なのである。ただ漂いながら、たまさかの好況と長い不況を繰り返すのである。しかしこれは西ゴートだけのことではない。ローマやフランク王国など、地中海・ヨーロッパの国々もほとんどは軍事国家であり、西ゴート王国と本質的に変わらないのだ。そしてまた、現代のヨーロッパ文明国もヨーロッパ文明化した国も、本質は同じである。冷静に観察すればわかることだが、長期的基本政策がないのである。(現代のヨーロッパ史、西洋史は、この歴史的本質を明確にしておらず、全面的に書き換えられるべきである。)

私の研究によれば以上の結論が導かれたが、このような説は一般的ではないと思う。したがって西ゴート王国史の史実をあまり手元に持っていない一般の読者には、何のことか解らないかも知れない。したがって、西ゴート王国ができるまでとできて後の出来事(史実)を記述していくこととする。皆さんはそれを承知で読んでいただきたい。読者の皆さんはそれらを読んでそれぞれ感じるところがあると思う。その感じたことからそれぞれ、自分自身の総括をして下さればいいと思う。繰り返しになるが私の結論は、西ゴート王国はあれこれいろいろな出来事があったとしてもその基本は極端な軍事国家だったということである。

●西ゴート王国(四一五〜七一一)とは

鈴木康久『西ゴート王国の遺産・近代スペイン成立への歴史』(中公新書、一九九六年)などによると、以下のようになる。ここで論じる歴史的出来事に関しては資料が乏しく、特に鈴木氏のその本に多くをよらせていただいた。(よく考えてみれば前述したように、ギリシア・ローマ史を含めて西洋史は史実の記述が乏しい。少ない史実記述からその歴史的解釈を導くという記述方針がとられている。これだと好き勝手な歴史解釈が可能となるから、そうするのだろう。かくて偽りの西洋史が出来上がるのであり、現代人はそれを信じているのである。これは重大な問題であり、それによって現代の人類に本当の危機がおとずれているのである。)

ゲルマン人に、ゴート族という一部族がいた。このゴート族はもともと、スカンディナビア南部にいた。(今でもスウェーデン南東部のバルト海にはゴートランド〔Gotland、「ゴート族の島」〕という島がある。そのあたりで最も大きな島である。)そのゴート族がバルト海をわたって、紀元前後ごろビスワ川(The Vistula)河口付近(現ポーランド)に定住し、三世紀にはドナウ川(The Danube)流域、黒海(The Black Sea)北岸周辺に南下した。ドナウ川からドニエストル川(The Dniester)にかけての今日のほぼルーマニア国に相当する地域を支配した部族は西ゴート族、ドニエストル川の東から黒海沿岸の今日のウクライナに相当する広大な地域を支配した部族は東ゴート族とよばれることになった。

上記のうち最初の紀元前後のビスワ川河口付近への移住は、初代皇帝アウグストゥス(Augustus、在位前二七〜後一四)と第二代皇帝ティベリウス(Tiberius、在位一四〜三七)の時代に行なわれたライン川を越えてのゲルマニア侵攻が影響したのではあるまいか。あるいはその前の、ポンペイウス(Gnaeus Pompeius)による黒海北岸への侵攻・征服(前六六年)、カエサルのライン川を越えてのゲルマニア侵攻(前五五年、前五三年)も、影響しているかもしれない。現在残っている記録からだけでも、このような原因が考えられる。また、三世紀のドナウ川流域・黒海北岸への南下は、二世紀(一七〇年頃)に始まり、三世紀初頭(二〇〇年頃)にはドナウ川流域・国会周辺には到達していたという。東ゴート族は砂の多い平野に住み、西ゴートはカルパチア山麓(Carpathian Mountains)の森に住んだという。

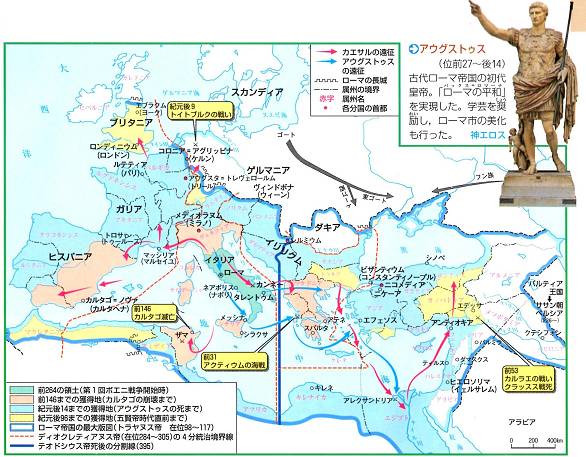

ローマ帝国の発展(およびゴート族の移動)

移住先には先住民がいたはずで、これらの南下は、戦いの末勝ち取ったものに違いないであろう。決して平和的な南下ではあるまい。

その後、ゴート族の兵士と船団は、トラキア(Thrace)、ダキア(Dacia)、小アジア(Asia Minor)の諸都市、エーゲ海(Aegean Sea)沿岸を荒らしまわった。二六七〜二六八年にはアテネで略奪をはたらき、イタリアをもおびやかした。ローマ軍とゴート族の約一世紀にわたる戦争で、バルカン地域と地中海北東部は荒廃したのであった。二三五年から二八四年までは、ローマ帝国はいわゆる「軍人皇帝時代」であって、皇帝が乱立し内紛が絶えない時代だった。それによってゴート族の上記のような侵入・略奪が可能だったのであろう。

ディオクレティアヌス帝

ローマ帝国は二八四年にディオクレティアヌス帝(Diocletianus、在位二八四〜三〇五)が即位して、混乱が収拾した。その後、コンスタンティヌス一世(Constantine the Great、共同皇帝三〇六〜三二四、正帝三二四〜三三七)は、ディオクレティアヌス帝退位(三〇五年)後の政治的混乱を収拾すべく、ライバルを打ち倒していき、三二四年には帝国全土を支配下に収めた。(実はこの時後述するように、コンスタンティヌス一世はゲルマン人蛮族と組んだので、ゲルマン人蛮族がガリアとイベリア半島に侵入する道を開いた。)この間三一三年には、ミラノ勅令を発布して、キリスト教を公認し、その後もキリスト教を支援する姿勢をとった。それはコンスタンティヌス一世が三一二年の戦いに勝利した時、勝利をもたらすものとしてキリスト教の神を信仰するようになったからである。そして彼は多神教の神々がすむローマを避けて、三二六年には、ギリシアのビザンティウムの地にコンスタンティノープルを建設しはじめ、三三〇年に完成させた。彼はそのコンスタンティノープルをローマ帝国の首都としたのである。

コンスタンティヌス一世

ところで、三二五年には、コンスタンティヌス一世主催のニカイア公会議(Council of Nicaea)で、アタナシウス派が正当で、アリウス派が異端とされた。アタナシウス(二九八〜三七三年五月二日)はアリウス(二五〇頃〜三三六頃)より五〇歳ほど年齢が若く、この公会議のときは二七歳くらいで、元気な年頃であった。そのアタナシウスが宗教論争で年老いたアリウスとの論争に勝ったのであろう。しかしそれにもかかわらず、コンスタンティヌス一世自身は異端とされたアリウス派の方を優遇したようで、彼自身は、三三七年五月二二日、死に際してアリウス派の洗礼をうけたという。ともかく、コンスタンティヌス一世は、もともと愛と平和の宗教であるキリスト教を戦い(戦勝のため)の宗教に、(ローマ人は軍神マルスを祀ってきたがそれと同様に)軍神マルスを祀るかのような宗教に変えてしまったのであり、彼はその変容したキリスト教を優遇したのである。これはキリスト教にとって大きな出来事であった。

なおマルスとは、ローマの主要な神々のひとりで、ローマの建国者ロムルスの父であることから、ローマ人の始祖ともされたのである。ローマにとっては最重要の神のひとつである。あの初代皇帝アウグストゥスは、暗殺された義父カエサルの復讐(ふくしゅう)を前四二年に果たした記念に、マルス・ウルトル(ウルトルは「復讐者」の意)の神殿を造営したのであった。また英語のMarch(三月)はマルスが語源であるという。

このように三世紀末のディオクレティアヌス帝(在位二八四〜三〇五)以来、混乱を見せつつもローマ帝国内の東部はともかくも一定の安定化を示してきた。コンスタンティヌス一世(共同皇帝三〇六〜三二四、正帝三二四〜三三七)を継いだコンスタンティウス二世(Constantius II、在位三三七〜三六一)の統治も長期政権である。そのせいで、ゴート族の略奪は思うに任せなくなり、おとなしくなったようだ。そして四世紀には、その他の部族も加わって、東ゴート王エルマナリック(ヘルマンリック)(?〜三七六)のもとで、バルト海から黒海にいたる一大ゴート国家が建設されたという。

ところがその一大ゴート国家も束の間の三七〇年ごろ、エルマナリックの東ゴート族に対し、西進してきたフン族が侵入してきたのである。東ゴート族はこれに敗れ王を失い、フン族の支配下に組み込まれた。他方、西ゴート族は、三七六年、ローマ東方皇帝ウァレンス(在位三六四〜三七八)に庇護をもとめ、ドナウ川南のモエシアに移住することをゆるされた。これが世に言う「ゲルマン民族大移動」の開始ということなのであった。しかしこのときは、ドナウ川渡河の際の混乱から、ローマ軍と西ゴート軍が衝突し、三七八年のアドリアノープル(現トルコ、エディルネ)の戦いでローマ東方皇帝ウァレンス(共同皇帝三六四〜三七八)は戦死したのだった。

勝利した西ゴート族がさらにコンスタンティノープル(現イスタンブール)を攻めたため、ウァレンスのあとをついだローマ東方皇帝テオドシウス一世(共同皇帝三七九〜三九二、正帝三九二〜三九五)は西ゴート族と和解して、その軍隊をローマの補助軍の地位につけた。ということは、西ゴート族はローマ帝国の傭兵になったということだ。そして結局、当初の許可の通りに、西ゴート族はモエシアに移住できたのである。以後、西ゴート族はローマ帝国に大きな影響力をもつようになる。

ゲルマン民族の大移動

ところで、上の図(ゲルマン民族の大移動)で示されるように、一般に広く受け入れられている通説では、東方からのフン族の侵入(三七〇年頃)でゲルマン民族の移動が始まり、そのゲルマン民族の移動が原因でゲルマン人の王国ができたとされている。そのゲルマン人の王国をあげると、次に示す国々となる。

西ゴート王国 (四一五〜七一一) 二九六年間……イベリア

ブルグント王国(四四三〜五三四) 九一年間……フランス

フランク王国 (四八六〜八四三) 三五七年間……ドイツ・フランス

オドアケル王国(四七六〜四九三) 一七年間……イタリア

東ゴート王国 (四九三〜五五五) 六二年間……イタリア

ロンバルド王国(五六八〜七七四) 二一六年間……イタリア

ヴァンダル王国(四二九〜五三四) 一〇五年間……北アフリカ

確かにこの時代に、かつてはカエサルなどのローマ人に追われ痛めつけられていたゲルマン人が民族移動をし、ローマ帝国領内に続々と侵入し王国を建設したようである。それは事実であろう。しかしその「ゲルマン民族大移動」はフン族の侵入(三七〇年頃)のせいとなっているのだが、フン族の到来侵入だけで民族大移動が起こるというのは大間違いではなかろうか。現に一例としてついさっき、ゴート族の移動を見てきたではないか。ローマ帝国内にはもともと「民族大移動」の原因とその現象はあったのである。ローマには勝者が敗者を好き勝手に支配するという「戦争の掟」があり、それゆえ当然そこでは命がけの激しい攻防が断続的、定期的に繰り返されたのである。その攻防が長期かつ大規模に発展すれば、そこには当然、民族の消滅や移動が生まれるのである。そしてローマ帝国においてはそのような事態に至ったのである。その証拠に歴史的事実としてその「大移動」の前から何度も、ゲルマン人たちはローマ帝国内に移動、侵入しているではないか。つまりローマ人的統治が「ゲルマン民族大移動」をもたらしたのである。「ゲルマン民族の大移動」は、カエサルなどローマ人たちの過酷な統治の結果だったのである。(また私は、フン族の侵入の前には東ゴート族のフン族への侵略のこころみが何回もあっただろう、フン族のヨーロッパ侵入もゴート族の東方への野蛮な侵出行為の反動のはずだと、考えている。侵略は多くの場合、侵略・被侵略の相互作用をもたらすのだ。)

したがって、「ゲルマン民族大移動」はフン族の侵入(三七〇年頃)のせいである、そしてその後「ゲルマン民族大移動」によってゲルマン王国が次々に建国された(四一五〜五六八年)、という常識となっている通説は、間違った歴史解釈である。それは無理のある歴史観である。それらゲルマン人の大移動や国家建設は、度重なる野蛮で苛烈な戦争、苛烈な攻防の積み重ねから生じたものだ。またローマ帝国は当時常に東方で侵略戦争と防衛戦争を行っていた。その戦いの波動は間違いなく蛮族ゲルマン人たちに伝わったはずだ。当然、できたゲルマン諸国家は(ローマ帝国と同じような)軍事最優先国家だった。「民族大移動」なるものはこのような野蛮な世界に起こるものだ。ローマ人とローマ帝国は、ゲルマン人を蛮族のまま育てたのである。ということはローマ人やローマ帝国自身が、野蛮人であり野蛮な帝国だったということなのである。近現代の歴史家が、この真実の歴史を書かないのである。彼らは言葉の魔術(修辞学)を駆使して、ローマやローマ帝国を美しく飾ろうとして歴史を書き換えてきたのである。それは長期的な全ヨーロッパ的(ローマ・カトリック教会の)事業であったはずだ。こうして「美しきヨーロッパ史」が出来上がったのである。さぞかし膨大な知的エネルギーを注いだことだろう。だが、これが現代人類混乱の主原因である。これでは人類は混迷を深めるばかりである。いまこそ、人類には真実のヨーロッパ史が求められるのである。

閑話休題。結局三七六年にモエシアに移住した西ゴート族の多くは農民になり、モエソゴート人とよばれるようになった(三七六〜三九五年の約一九年間)。この間の三七六年に、ゴート人司教ウルフィラ(Ulphilas)は聖書をゴート語に翻訳したという。これにより、ゴート人がアリウス派キリスト教に改宗することになったという。だからこの頃、西ゴート族はアリウス派のキリスト教徒になったのであった。またこの頃、ローマの学者が派遣され、倫理学や科学、論証学、法律学、天文学など、あらゆる学問を教えられた、したがって、西ゴート族は他の蛮族に対抗できるほど武勇に優れていたばかりでなく、ローマの学問・文化に触れてローマ化が進み、つまり西ゴート族は武勇に優れていたが、学問好きにもなり、ローマ人の間で評価と信頼が高まっていった、というのである。この学問好きというのはどの程度かわからないが、もしこういう論調が事実であれば、このころローマ帝国のキリスト教は公式には異端とされたアリウス派がかなり主流だったであろうことが推測される。

(つづく)