「137」 論文 ヨーロッパ文明は争闘と戦乱の「無法と実力の文明」である(8) 鳥生守(とりうまもる)筆 2011年4月24日

キリスト教信仰においては、その信仰対象が何派であるかがきわめて重要である。少なくとも三二五年のニカエア公会議のころから、キリスト教はすでに非寛容であり、他宗教を認めないばかりか、同じキリスト教内でも他派を異端(heresy)として認めなくなっている。ともすれば、他宗教や他宗派を排除し殲滅しようとする宗教になっている。だからこの頃から以後のヨーロッパのキリスト教においては、何派であるかが非常に重要になってくるのである。

その後、統一ローマ帝国の最後の皇帝となったテオドシウス一世(Theodosius Ⅰ、在位、共同皇帝三七九〜三九二、正帝三九二〜三九五)は、熱心なキリスト教信者となった。彼が信仰したのは、アタナシウス派キリスト教であった。そのテオドシウス一世は三九二年に、正統派キリスト教(アタナシウス派)をローマ帝国の「国教」とした。この「国教」ということは、国家権力に癒着したという意味でもあり、また他宗教と他宗派を禁止したという意味でもある。

テオドシウス一世

多くの歴史書は、テオドシウス一世がなぜアタナシウス派を信奉し、他の宗教を禁止したときにどういう混乱が起きたのか、キリスト教が権力と癒着したときにどのように変質したか、そういう重大な経緯を明らかにしていない。ただ一部の歴史書には、テオドシウス一世は、ローマ司教アンブロシウス(Saint Ambrose)には頭が上がらなかったことが書かれている。このローマ司教アンブロシウスという僧侶がこの間の事情に大きく関わっているのかもしれない。それはともかく、テオドシウス一世によって、キリスト教はますます偏狭で非寛容な宗教になったということになる。

ローマ司教アンブロシウス

結局、キリスト教はローマ帝国内においては、コンスタンティヌス一世によって戦争宗教に変容し、さらにテオドシウス一世によって権力と繋がった宗教そしてさらに非寛容となった宗教に変容したことになる。これが正統派キリスト教、ローマ・カトリック教の始まりなのであり、ここにカトリック教の原点がある。それは原始キリスト教から大きく変容した宗教であった。

アリウス派とアタナシウス派の教義争いの事情は、百科事典によれば次のようになる。

リビア出身のアリウス(Arius、二五〇頃〜三三六頃)は、アンティオキアのルキアノスの神学院でまなんだ。アレクサンドリアで司祭に叙階されたのち、三一九年、キリストの神性をめぐって上司の司教と論争。アリウスの説は簡単に言えば、「イエスは人間であり神ではない」ということであった(この点はイスラーム教の開祖ムハンマドと同じ考えであり、日本人の私には正しく思える)。アリウスの教説は、イエスは神であるとするアタナシウスなどの正統派神学者に攻撃され、三二五年の第一回ニカエア公会議(世界宗教会議)で、異端宣告をうけ、リビアに追放された。しかし異端の烙印(らくいん)をおされたにもかかわらず、アリウスの教説はすぐには滅びなかった。ニカエア公会議を主催した皇帝コンスタンティヌス一世は、やはり異端の疑いのあった教会史家カイサレアのエウセビオスの進言をうけ、三三四年にはアリウスの追放を解き彼を呼び戻したからであった。(アリウス派その二年後に亡くなっている。)

アリウス

さらにその直後に、二人の有力人物がアリウス派を支持した。コンスタンティヌスの帝位をついだコンスタンティウス二世(Constantius II、在位三三七〜三六一)と、のちにコンスタンティノープル大主教となる主教で神学者のニコメディアのエウセビオス(Eusebius)である。このコンスタンティウス二世の統治は安定していたようで長期政権となっている。それでアリウス派の力はかなり強かったのである。しかしなぜか、このコンスタンティウス二世のことは歴史書にはあまり書かれていない。彼がアリウス派の支持者だったからであろうか。

エウセビオス

アタナシウス(Athanasios、二九八〜三七三年五月二日)はアレクサンドリアで生まれ、神学校にはいる前から古典の教育をうけた。助祭に叙階されたのち、アレクサンドリア主教アレクサンドロスの秘書としてつかえた。彼の説は三位一体説(Trinity)で簡単に言うと、「イエスは神である」というものである。

アタナシウス

三二五年のニカエア公会議で勝利したアタナシウスは三二八年頃、アレクサンドリアの主教になる。しかし、アリウス派との異端論争は、ローマ帝国の政局にも影響をあたえていた。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世(在位三一〇〜三三七)の支持を得るために両派はきそいあったが、皇帝に対して影響力をもっていたのはアリウス派のほうだった。このためアタナシウスは五回も追放され、主教在職四五年間のうち三分の一以上を自分の主教区外ですごさなければならなかった。

このように三五九年頃まで、アリウス主義は、とくに東方において広くうけいれられた。しかし、アリウス派たちはやがて内部対立をひきおこし、二つの派に分裂した。一方が主として保守的な東方の主教たちからなる半アリウス派で、基本的にはニカエア信条に同意するが、聖書にでてこない同一本質(ホモウシオス)という用語の使用には躊躇(ちゅうちょ)を感じた人々である。他方が新アリウス派で、「子」は「父」とは本質が異なる(ギリシア語でヘテロウシオス)とか、「子」は「父」には似ていない(ギリシア語でアノモイオス)と主張した。

三六一年にコンスタンティウス二世が死に、半アリウス派を迫害したウァレンス帝(在位三六四〜三七八)の治世になると、ニカエアの正統派(アタナシウス派)が勝利した。アタナシウス派は三七九年に皇帝テオドシウス一世(共同皇帝三七九〜三九二、正帝三九二〜三九五)によって承認され、三八一年に開かれた第二回公会議(第一コンスタンティノープル公会議)でニカエア信条が再確認された。そしてテオドシウス帝は三九二年、アリウス派を国教としたのである。

このような経緯の中でアタナシウスの追放生活は三六四年に終止符がうたれ、長い神学論争はアタナシウスの勝利をもっておわった。その後彼は、アレクサンドリアで平和な生活をおくった。追放にあっても信念をかえることがなかったため、正統信仰の教えの父といわれているのである。彼の祝日は五月二日である。

それにもかかわらず、ゴート人の司教ウルフィラは同胞民族にアリウス派を広めた。彼の仕えた先生がたまたまアリウス派だったのではなかろうか。そしてゴート人たちはその後長く、この信仰を自分たちの民族的自己同一性(アイデンティティー)をしめす顕著な特質として保持しつづけた。アリウス派の中では、東ゴート族の王でイタリアにおける東ゴート王国の開祖であったテオドリックは、自分の臣下である正統派のカトリック教徒をひじょうに寛容にあつかった。これに反し、アリウス主義を奉じたヴァンダル族(Vandal)は、アフリカにあるローマ帝国の属州を征服したのちに、カトリック教徒に過酷な迫害をくわえた。すべてのゲルマン民族が最終的にカトリックに改宗するのは、ようやく六世紀の末のことであった(西ゴート族のこと)。百科事典によれば、以上のようであったという。

ここで分かることは、アタナシウス派キリスト教(ローマ・カトリック)は、イエスを神とみなす、おかしな宗教だということである。ヨーロッパのキリスト教はこんなことで長年論争に明け暮れたのである。こうしてこの宗教はますます、論敵を許さない非寛容な宗教となっていったのであろう。それは争いを起こす口実に利用できるので、案外彼らには便利な宗教だったのだろう。

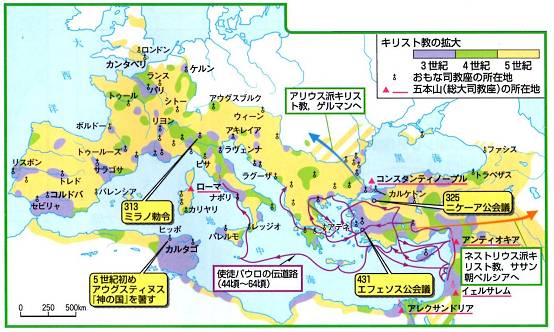

キリスト教の拡大

上の図(キリスト教の拡大)ではキリスト教は五世紀にローマ帝国内で大きく拡大していることが認められる。それは、正統派(アタナシウス派)キリスト教がローマ皇帝テオドシウス一世によって四世紀末(三九二年)に官製の国家宗教になり、そのことによって正統派キリスト教(ローマ・カトリック)はローマ帝国内にくまなく広がったことを示しているのだろう。そしてネストリウス派(Nestorianism)はササン朝ペルシアへ、アリウス派はゲルマンの地へというように、他派キリスト教はローマ帝国領外への脱出が行われたことが示されている。このネストリウス派キリスト教が唐代に中国に伝わった景教である。王室の保護で盛んになったが、唐末にはほとんど滅亡した。のち、蒙古民族の興隆とともに再び興ったが、元の滅亡と共に衰滅した。太秦教ともいう。なお地図ではアタナシウス派の五本山(総大司教の所在地)は、エルサレム、アンティオキア、アレクサンドリア、コンスタンティノープル、ローマであることが示されている。また主な司教座の所在地も示されている。イベリア半島では、そのなかのサラゴサ(Zaragoza)、バレンシア(Valencia)、トレド(Toledo)が重要な役割を果たしたようだ。

この戦争の宗教であり、かつ非寛容の宗教となったキリスト教はそれ以後ヨーロッパでは長く続いてきたが、その本質を知ってから私はこの宗教を好きにはなれなくなった。イスラーム教は、気候風土やそれまでの伝統に応じて、地域ごとに変容したイスラーム教になっており、それを許している。もちろん基本をはずせば、それは許されないだろうが。私はこちらの方が好きであり、自然なことであると思う。このイスラーム教の方がキリスト教より包容力があり優れていると思う。イスラーム教化されているインドネシアでいくらこのキリスト教を布教し改宗させようとしても、キリスト教が広まることは決してないであろう。優れた宗教から劣った宗教への改宗はありえないからだ。

後に見るように、この戦争と非寛容の宗教であるキリスト教はイスラーム教に対して現在に至るまで一貫して武力による戦いを挑んできたが、宗教なのだから武力を捨てて文化力や文明力で勝負すべきである。カール・マルクスは宗教とはアヘンであると言ったそうだが、それは間違っている。宗教とは「人間生活の究極的な意味を明らかにし、かつ人間の問題を究極的に解決しうると信じられた営みや体制を総称する文化現象」である。真に豊かな社会、つまり外に対して戦争をすることなく内に対しては国民が安心して暮らせる、そのような平和でしかも繁栄した社会を目指すことが、文化、文明の本来の役割である。宗教はそこから生まれる人生観や世界観である。それが本来、生活に追われない自立した人々が常に求めることである。ヨーロッパが侵略する前のアメリカ大陸のインディオはそのような高度文明を築いていたのである。だから、インディオたちは戦争で使う武器や火器を発達させる必要性がなく、発達させなかった。その代わりに彼らは、トウモロコシとかジャガイモとかカボチャなどの現代の我々にとっても非常に重要で貴重な食用植物を開発したのであった。ラス・サカスは彼らの文明を世界最高文明のひとつと言っているが、そのとおりである。

西ゴートの話に戻る。テオドシウス一世(共同皇帝三七九〜三九二、正帝三九二〜三九五)が死去したのにともない、ローマ帝国は二分され、東ローマ新皇帝のもとでは西ゴート族に土地を分け与えるという契約は履行されなくなった。ゆえに、三九五年にはアラリック一世(Alaric I、在位三九五〜四一〇)を指導者にえらんで、ローマとの関係を断ち切ることになった。アラリック一族は、以前から狡猾と勇気を示した名門家系であった。アラリックはまずギリシア、つづいてイタリアを侵略し、四一〇年にはローマを陥落させ、略奪した。といっても、西ローマ皇帝ホノリウス帝(Flavius Augustus Honorius、在位三九五〜四二三)はすでに西ローマ帝国の首都をミラノからラヴェンナに変更していたので、そこには軍隊はいなかった。この西ゴート族のローマ略奪は何の抵抗も受けないで行われたのだという。このローマ略奪で、西ゴート族は多くの財宝を獲得した。それらの中にはエルサレムからローマに持ち込まれていたソロモン神殿の財宝もあり、西ゴート族の宝となったのである。

アラリック一世

普通の歴史書には書かれていないが、この時期の五世紀初頭は、イベリア半島は、ゲルマン人蛮族の略奪がすさまじい様相を呈していたという。まずアラノス族、ヴァンダル族やスエビ族などのゲルマン人蛮族たちは四〇九年にイベリア半島に侵入して略奪と殺戮を繰り返した。それによってイベリア半島全土は荒廃し、ペストが流行った。蛮族は、保存されていた食料を食べつくし、空腹が激しかったので人間を食べるようになった。住民も、空腹のために戦いやペストで死んだ人間の死体を食べるようになり、またゲルマン人を殺して、その肉を食べた。戦争、空腹、ペスト、野獣と化した人間、これら四つの災禍によってイベリア半島全土が壊滅していた。その破壊は本当にすさまじかったのであろう、その災禍を経て蛮族はさすがに次第に信仰深くなり、平和な民に変わったという。そして災禍を生き延びた都市や城下の原住民は、蛮族の奴隷となった。イベリア半島はそのような状態であり、西ローマ帝国に大損害を与えていたのである。

ちょうどそのような時期に、西ゴート族はローマへやってきたのであった。そしてそのような荒廃したイベリア半島へ西ゴート族は向かうことになるのだが、ここからしばらく、イベリア半島の歴史をざっと見ていくことにする。

もともとイベリア半島は、イベロ族が住んでいた。それはもともと北アフリカやヨーロッパの地中海沿岸地方からやってきた種々の移民の混血といわれているイベリア人であり、地中海沿岸地方を中心に、多くの部族に分かれて住んでいた。イベロの名はギリシア人によるものである。これがイベリア半島の名の由来でもある。このイベロ族は地中海起源の人種であった。

現在のレバノン共和国あたりに位置した東方の都市チュロスを中心として、海洋都市国家として栄えたフェニキア人(Phoenicia)があった。そのフェニキア人によるイベリア半島の植民は、紀元前一二〇〇年頃から南部の港湾都市カディスを中心に始まり、マラガ、バレンシアへと広がった。カルタゴ(Carthage、フェニキア語で「新しい都市」という意味)は、前九世紀に成立した北アフリカ(現チュニス)に位置するフェニキア人の都市国家である。前七世紀には、アッシリアの隆盛により、本家のチュロスが疲弊し、フェニキア人の活動の中心は次第に西地中海に移った。カルタゴは、現在のイベリア半島カルタヘナの町にカルタゴ・ノバすなわち新カルタゴを建設した。ギリシア人は、フェニキア人の間隙をぬって、前八〇〇年頃〜六〇〇年頃に地中海沿岸都市への植民活動を活発化させた。ギリシア人(スパルタ人)はイベリア半島には、前七〇〇年頃からバルセロナ北方のエンポリオンや南部の海岸都市マイナケリアを植民地にした。このようにしてイベロ族が形成されたと思われる。

そして、それにやや遅れてケルト人(Celtics)が進出してきたのである。インド・ヨーロッパ種族で中央ヨーロッパ起源とされるケルト人(セルタ人)が、西ヨーロッパに進出し、一部は南フランスに残り、他の一部はピレネー山脈(The Pyrenees)を越えて、前八世紀頃から前六世紀頃までの間にイベリア半島にやってきた。ケルト人は狩猟生活を主とし、好戦的で早くから鉄器を使った強い部族として知られている。冶金技術が得意だったのである。おそらく数々の悲惨な争いを経た後のことであろうが、これが先住のイベロ族と混血し、セルティベロ族を形成した。このセルティベロ人は激しい気性をしており、彼らの蛮勇が、後世のスペイン人気質の原型だといわれている。

他方ギリシアは、本国が前五世紀にペルシアとの大戦争を起こして急速に力が衰えて、植民地経営どころではなくなり、西地中海の勢力はカルタゴにとって替られた。ギリシアはペルシアとの戦争に勝利したというが、国力は急速に疲弊したのである。やはり戦争に勝ったからと言って喜ぶのは浅はかなのである。

ハンニバル

その後西地中海では、カルタゴと侵攻ローマが衝突するようになる。第一次ポエニ戦争(First Punic War、前二六四〜二四一)でローマに敗れたカルタゴは、シチリア島の植民地を失い、一〇年に及ぶ賠償金が課せられた。そのため、カルタゴは前二三七年に軍隊をイベリア半島に送り同地の植民を強化した。ローマがそれを黙ってみているはずはなかった。ローマもイベリア半島に南進し、前二一八年に第二次ポエニ戦争(Second Punic War、前二一八〜前二〇一)が勃発することになった。この戦いにはハンニバル(Hannibal Barca)が登場し、たいへんな激戦だった。この戦争でカルタゴはまたも負けたのだが、イベリア半島は主戦場となり、多くの市民がカルタゴとローマに徴兵されて命を失ったのである。その痛手のために戦後ローマがイベリア半島の本格的な植民を開始したときには、半島の海岸部では、ほとんど抵抗を受けなかった。他方、カルタゴが関心をもたなかったイベリア半島の内陸部では、セルティベロ族の部族国家が温存されていたため、ローマの植民地化に対して最後まで抵抗した。カルタゴを倒したものの、スキピオは、第二次ポエニ戦争でイベリア半島では父および叔父を失っていた。そのため彼らへの弔いと称して、ローマへの帰路、カルタヘナにしばらく滞在して同地で剣闘士競技を開催している。バルセロナの南西にあるタラゴナは、現在でも当時作られた円形競技場が残っていることで知られている。ローマは、戦勝後も次々に南下を進めた。そして前一九七年には、「遠スペイン」と呼ばれたイベリア半島南部地方がローマの植民地となったと、ローマの元老院に報告されている。

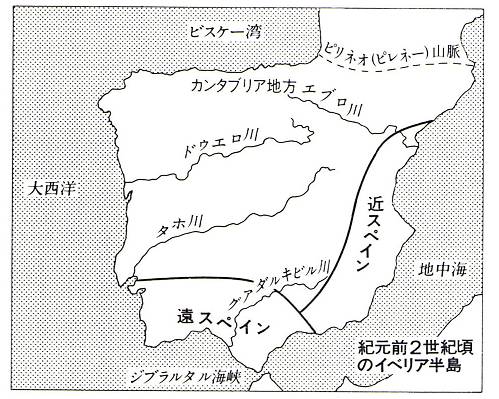

前二世紀頃のイベリア半島

内陸部は大きな抵抗があり、ソリア地方のヌマンシア(ヌマンティア)では、ローマ軍は前一四三年には敗退した。ローマは、前一三三年、第三次ポエニ戦争(前一四九〜一四六)でカルタゴを破壊した猛将スキピオ・アエミリアヌス(Scipio Aemilianus、小スキピオ、エスシピオン・エミリアーノ)将軍(前一八四頃〜前一二九)を派遣し、将軍の率いるローマ軍がヌマンシア(Numancia)を包囲した。

小スキピオ

八カ月の籠城の後の前一三三年八月、空腹で力つきたヌマンシアは降伏した。ヌマンシアの市民は死を選ぶ者は死を選んだ。残りの者は髪も爪も伸び放題であり痩せこけたからだは汚れて悪臭を放っていた。彼らは仲間を食べてしまったことによる、怒りと苦しみと疲労と良心の呵責が表情に現われて、見るも恐ろしい形相をしていた。スキピオは勝利の凱旋のためにそのなかの五〇人をローマに連れて行くこととし、その他は奴隷として売り飛ばし、ヌマンシアを破壊した。後に元老院派スッラ(前一三八〜前七八)と党派争いをした民衆派マリウス(前一五七頃〜前八六)はこのとき、この小スキピオの指揮下で活躍した。現ポルトガル地方にあたるルシタニア地方は、ガルバ将軍の謀略によって、一人残らず全滅した。ガルバ将軍は、住民に対する裏切りを重ねてローマの支配地を拡大した。前一三二年になると、ローマは一〇人の元老院議員をイベリア半島に送り込み、組織的にスペインの統治を開始した。

ローマでは、前八八年にスッラ(Lucius Cornelius Sulla Felix、前一三八〜前七八)が臨時独裁官に就き、彼との争いに敗れたマリウス(Gaius Marius、前一五七頃〜前八六)は前八六年に病死した。マリウス派のセルトリウス将軍(Quintus Sertorius)は、スッラのもとから逃げ出し、前八三年末に仲間とイベリア半島に向かった。イベリア半島では大勢の若い青年に会ったが、彼らはそれまでローマから派遣された法務官の貪欲さや横暴性のためにローマへの服従心を失っていた。そのためセルトリウスは、地方の有力者に対しては礼節をもって遇し、市民に対しては租税を軽減し、また住民にはローマの兵士を宿泊させる義務を免除した。セルトリウスは、兵士たちに市の郊外に兵舎を建設するように命じ、彼自身もそこに宿営したのである。こうしてセルトリウスは、イベリア半島の各都市を支配した。前八〇年にはルシタニア人までを帰順せしめた。こうして二〇ほどの都市を支配し、二六〇〇人のローマ兵、七〇〇人のリビア兵、四〇〇〇人のルシタニア人歩兵、七〇〇人の騎兵からなる軍隊を築き上げた。これはローマ(の元老院)から見れば反乱である。

ローマは、一二万の歩兵、六〇〇〇人の騎兵、二〇〇〇人の弓矢および石投げ兵、それに数多くのイベリア半島の都市を抱えた四人のローマの将軍を送ってきた。セルトリウスはこれらの軍隊をたびたび負かした。前七三年、ローマとの戦いに勝利したとき、セルトリウスの友人たちにはローマに対する恐怖心が消え、逆にセルトリウスに対する嫉妬や高慢な対抗心が芽生えた。ポンペイウス(Gnaeus Pompeius Magnus、前一〇六〜前四八)はそれを扇動した。ポンペイウスは、彼らを使いセルトリウスの命令と偽ってイベリア人に重税を課させた。それがもとで市内に反乱や混乱が生じた。セルトリウスがそれを静め鎮圧するためとして送った使節は、騒ぎをさらに扇動して問題を大きくした。それを知らないセルトリウスは市民に制裁を加えるようになった。こうしてセルトリウス軍に混乱が広がった。ポンペイウスは謀略に加担する同士の数を次第に増やしていって、ある宴会の席で、セルトリウスを斬り殺させた。イベリア半島にいた大部分のローマ人は、ローマへの帰順を示してローマに向かった。しかしポンペイウスはセルトリウスに対する裏切りを理由に、彼らを殺害させた。これが普通の歴史書に書かれている「ポンペイウスによるイベリア半島反乱鎮圧」の実際である。ポンペイウスは、これによってローマで名をあげたのである。

前二七年にはローマの初代皇帝アウグストゥス帝(在位前二七〜後一四)がイベリア半島に到来し、最後に残った北方のカンタブリア地方を攻略した。そしてアウグストゥス帝は、遠スペインをルシタニア(ポルトガル)とベティカ(アンダルシア)の二つの行政区に、近スペイン(カタルーニャ、アラゴン、カスティーリャ)の名称をカンタブリア地方も含んだタラコネンセに変更した。

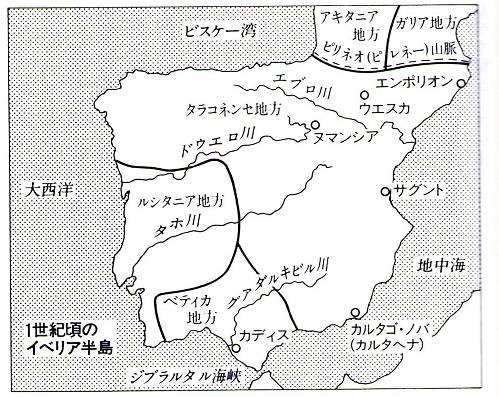

一世紀頃のイベリア半島

ネロ帝(Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus、在位五四〜六八)死後の六九年内乱を収拾したのは、ウェスパシアヌス帝(Titus Flavius Vespasianus、在位六九〜七九)だった。第一次ユダヤ戦争(First Jewish–Roman War、六六〜七三年)はネロ帝の時代に始まった。彼は、それを引き継いで第一次ユダヤ戦争を行ない、それゆえローマの東方と対立したため、西方のガリアやイベリアとは平和な関係を保つことを望み、かつガリアやイベリアからも兵隊の登用を合法化するために、七四〜七五年に有力都市の市民にラテン市民権(いわば二級市民権)を与える勅令を出した。これによりイベリアは搾取されるのではなく自ら繁栄していく基礎が築かれた。ラテン市民権の獲得で、イベリア半島出身の市民の地位は向上した。実際、ローマ以外の属州から初めて皇帝を輩出したのはイベリア半島からであった。

イベリア半島出身の最初の皇帝は、五賢帝の二人目であるトラヤヌス帝(在位九八〜一一七)である。彼は数々の外征に成功し、彼の時代にローマ帝国は最大の版図を達成している。ダキア、メソポタミア、アッシリアなどが領土となった。彼の養子にあたるハドリアヌス帝(在位一一七〜一三八)もローマ生まれであるが、両親ともイベリア半島出身である。彼は五賢帝の三人目で、広がった領土の防衛や内政に尽くし、キリスト教徒に対する迫害を緩和させたという。彼はローマのパンテオンを再建した。パンテオンは初代皇帝アウグストゥ帝(在位前二七〜後一四)の側近アグリッパの創建したユリウス家顕彰のための、よろずの神々をまつる万神殿(ばんしんでん)であった。この再建で、アグリッパの方形状の神殿が半円球状のドーム天井をもつ円堂神殿と変身した。内部の天窓から陽光がもれさし、そこにいれば敬虔な気分にさせられるという。これは征服された東方(中東)の技術者の関与をうかがわせる。東方から技術者をローマに連れて来て、再建させたのだと思われる。その後、アントニヌス帝(在位一三八〜一六一)、マルクス・アウレリウス帝(在位一六一〜一八〇)と五賢帝時代の「ローマの平和」の絶頂期が続いたと言われる。とはいうものの実際は、マルクス・アウレリウス帝が始まると、やがて、戦争、洪水、飢饉、疫病、さらには戦争が相次ぎ、気の休まることがなかったのである。そして一六六年には、東方戦線から持ち帰った疫病が大流行した。それ以降も、北方辺境でもゲルマン人の侵略が続き、マルクス・アウレリウス帝とルキウス・ウェルス帝(在位一六一〜一六九)のふたりの共治帝は戦場にかりだされる事態になっている。

(つづく)