「138」 論文 ヨーロッパ文明は争闘と戦乱の「無法と実力の文明」である(9) 鳥生守(とりうまもる)筆 2011年5月1日

ネルファ帝 トラヤヌス帝 ハドリアヌス帝

ローマの「五賢帝」時代は、最初のネルファ帝(Marcus Cocceius Nerva、在位九六〜九八)から二人目トラヤヌス帝(Marcus Ulpius Nerva Trajanus、在位九八〜一一七)への権力移行が円滑ではなかったし、トラヤヌス帝から三人目ハドリアヌス帝(Publius Aelius Trajanus Hadrianus、在位一一七〜一三八)への移行もまた、問題あるものだった。五賢帝時代は、その名に反して、実際は何か裏がありそうだ。案外ここにローマ帝国の最も根本的な本質が見られるかもしれない。しかしそれは別の機会に改めて追究するとして、この五賢帝時代のイベリア半島はどのような時代だったか、手元にその明確な情報はない。その後二一二年に、カラカラ帝(Caracalla)は、共同統治者だった弟との激しい帝位争いに勝った後、その言い訳として、帝国の全自由民に市民権を与えるアントニヌス勅令(Constitutio Antoniniana)を出している。それもイベリア半島にどう影響したかはわからない。がそれらの情報がないということは、この頃のイベリア半島はウェスパシアヌス帝(Titus Flavius Vespasianus、在位六九〜七九)以来の東方からの財宝の流入や搾取する側に立っての繁栄が続いていたとも考えられる。

カラカラ帝 ウェスパシアヌス帝 コンスタンティヌス一世

その後、前述したようにローマ帝国末期(五世紀初頭)には、イベリア半島にゲルマン各部族が侵入してきて荒廃したのだが、その背景には蛮族と手を組んだ、旧ユーゴにあたるイリュリクム生まれのコンスタンティヌス一世(在位三〇六〜三三七)が大きく関与している。コンスタンティヌス帝は、ブリタニアを短期間で支配した成果を持参してガリアに戻ってきたとき、ゲルマン人蛮族と知り合うようになり、ローマの元老院とは距離を置くようになった。そのころローマの元老院は、蛮族からイベリア半島を守るために二人の兄弟裁判官、ディディモとヴェリニアヌスを派遣した。派遣された兄弟は、奴隷兵と一緒に暮らし、住民を欺かず、また住民に不安を抱かせずにピレネー山脈一体を統治していた。

しかしコンスタンティヌス帝は蛮族の誘いに乗って、蛮族とローマ兵から構成された軍隊をイベリア半島に派遣した。これがイベリア半島への蛮族侵入のきっかけとなったのである。ゲルマン人蛮族たちは、アルプスとピレネー山脈を守っていたディディモ、ヴェリニアヌス兄弟を倒した。コンスタンティヌス帝は、蛮族の求めに応じて、ピレネーの山々とそこに通じる道の管理権を蛮族に認めた。その蛮族たちはピレネーを越える要路の防御を怠り、蛮族の通行を見逃した。そして大量に獲得した戦利品をローマへの賄賂に使った。そのような状況で大勢のゲルマン人蛮族がガリアからスペインに侵入していった。蛮族の遠征部隊が何度もイベリア半島各地を襲ったため、平和に暮らしていたイベリアが壊滅的な破壊を受けた。蛮族たちは、略奪がもたらした土地の荒廃という、自らがまいた種に後悔しつつも、獲得した土地をお互いに分配してスペインの地に留まった。コンスタンティヌス帝は後日コンスタンティノープルに首都を移すことになったが、このような経緯があったので、彼は元老院があるローマが煙たかったのではないだろうか。キリスト教信仰と公認もこれが関係したのではないだろうか。

ローマ帝国の版図

これまで何度も述べたように、キリスト教をローマ帝国の「国教」にしたのはテオドシウス一世(在位三七九〜三九五)であるが、彼はイベリア半島の生まれである。彼は、それまで勢力を有していたキリスト教のアリウス派を弾圧し、父と子と精霊の「三位一体説」を信奉するカトリック(アタナシウス派)の洗礼を受けた最初の皇帝としても知られている。この頃、彼の影響を受けてイベリア半島では、イベロ・ロマノ族の市民もアリウス派からカトリックに改宗したという。

そしてその後前述のように、五世紀初頭には新たに、ヴァンダル族やスエビ族などの蛮族たちがイベリア半島に侵入して、イベリア半島全土がまたも壊滅的に荒廃したのである。そしてそのあまりの破壊と荒廃に、イベリア半島の蛮族もさすがに次第に信仰深くなり、平和な民に変わっていったのである。しかしその荒廃と壊滅は西ローマ帝国にとっては大きな損害であった。西ゴート族がローマへ達したときは、イベリア半島はちょうどこのような状態であった。

ホノリウス帝

このような時、西ローマ帝国のホノリウス帝(Flavius Augustus Honorius、在位三九五〜四二三)は、ローマにやってきた西ゴート族をその荒廃したイベリア半島の地に向かわせ、彼らに同地を与えどのように統治するかをみてみようと考えたのであろう。四一〇年に、アラリックから西ゴート族の王座をひきついだアタウルフ(Ataulf、在位四一〇〜四一五)は、ホノリウス帝とその妹のそのような説得を受けいれ、自らがローマを支配する考えをやめにして、ローマの傭兵としてローマ帝国を修復する方を選んだ。それで彼は西ゴート軍をひきいてピレネーをこえ、イベリア半島に進軍した。しかしアタウルフは、この受け入れに反対していた身内のシゲリック一族によってバルセロナで暗殺された。アタウルフを継いだシゲリック(Sigeric、在位四一五)は、荒々しい性格で、アタウルフの子供を殺し、ローマの敵として振舞ったが、他のゴート族の反感をかい、就任後わずか七日で別のゴート人によって殺された。

アタウルフ

そのシゲリックを継いだワリア王(Wallia、在位四一五〜四一八)は、四一五年に、南ガリアのトロサ(トゥールーズ)に西ゴートの本拠をおいた。ワリア王は、ホノリウス帝と和解し、ローマ帝国のために戦うことを皇帝に約した。これにより、ローマ帝国は西ゴート王国を認めた。これが西ゴート王国のはじまりである。アラリック一世によるドナウ川南のモエシアからの西進開始から約二〇年後、ここ南ガリアの地に西ゴート王国が建国されたことになる。(この建国というのは、ローマ帝国が承認したということだ。どうもヨーロッパでは、ローマ帝国が認めない限り、建国したことにはならないのではないか。これは後世の、ローマ・カトリック教会中心主義歴史観につながることであり、逆に言えば、それは近代ヨーロッパの歴史家たちの作為といえるのではなかろうか。)ここで注意が必要なのは、最初に西ゴート王国が建国されたのはガリアの地であり、イベリア半島ではないことである。通常の西洋史では省いているところである。

ワリア王はガリアの地方長官の命令を受けいれてイベリア半島に派遣され、そこでローマの名において多くの蛮族を殺した。ガリシア(イベリア半島北西部)に住んでいたヴァンダル族の残党もワリア王の支配に服した。ワリア王がイベリア半島での蛮族との戦争を終えてガリアに戻ってくると、四一八年ホノリウス帝は勝利の褒章として彼と封土契約を結び、大西洋に面した属州のなかで二番目に大きい南フランスのアクィタニアを与えたのである。これはワリア王がアクィタニアの三分の二の領土に対しての徴税権を獲得して自治国家としての道を切り開くことができたということである。これは前述の西ゴート王国建国の話と必ずしも整合しないが、ともかく結局のところ、つまり西ゴート王国は実は完全な独立国ではなく、西ローマ帝国内の自治国だったというのである。またここでも明らかなように、西ゴート王国は当初は南ガリア地方の国であったのである。初めはイベリア半島の国ではなかったのである。

ワリア王に追い出された蛮族のうち生き延びたのは二つの部族であり、ヴァンダル族はアフリカにわたってヴァンダル王国(Vandal Kingdom、四二九〜五三四)を築き、スエビ族(Suebi)はガリシア地方(イベリア半島北西山間部)に移動してスエビ王国(Suebi Kingdom)を築いた。ちなみにこのスエビ王国は五八五年まで続き、その一五〇年間しばしば西ゴート王国を苦しめたのである。

テオドリック一世

ワリア王が死去した四一九年から、アラリックの息子で人望の厚かったテオドリック一世(Theodoric I、在位四一八〜四五一)が王位を継いだ。テオドリック王は当初、アクィタニアの地にある王国に満足せず、ローマとの和平協定を破棄して近隣のローマの多くの都市を占領した。しかし、ローマとの対立は有利ではないと考えて、後年になってふたたびローマと協定を結んだ。テオドリック王は長く統治したが、その最後の四五一年に、ローマ軍とともに、ローマ軍の助けを得て、ガリアの地まで進んできたアッティラ(Attila、在位四三四〜四五三)のひきいるフン族と戦い、パリの東方シャロン(カタラウヌム)の戦で勝利を得た。が、そのときテオドリック王は戦死した。この時ローマ軍はアッティラと好(よしみ)を通じフン族を完全に殲滅しなかった。ゲルマン人たちが勝ち誇ることを、ローマ軍は恐れたからである。こういうローマ軍の策謀によって、西ゴート王テオドリックの戦死があったのだと考えられる。この戦いでフン族側の兵士として従軍していた東ゴート族は多くの戦死者を出した。がしかしフン族はこの敗戦によって勢力を失い、東ゴート族はフン族の支配から脱することができたのである。その東ゴート族は、ローマ帝国の許可をえて、現在のハンガリー西部からクロアチアおよびスロベニア北部、オーストリア東部にわたるパンノニアに居住地を得た。

アッティラ

西ゴート王国では、テオドリック一世を継いだトゥリスムンド王(Turismundo、在位四五一〜四五三)は、二年後に弟のテオドリック二世に暗殺された。テオドリック二世(Theodoric II、在位四五三〜四六六)はローマ皇帝の勅許をもらってアクィタニアからイベリア半島に向かった。四五六年にイベリア半島に入り、カルタヒネンセのスエビ軍をやぶった。さらに南下してベティカまで攻略し、スエビ族をルシタニアに追いやった。しかしテオドリック二世は、イベリア半島への遠征からアクィタニアの戻ったとき、弟のエウリック(Euric、在位四六六〜四八四)に殺された。

エウリック オドアケル ロムルス・アウグストゥルス

西ローマ帝国は、四五五年に内紛から北アフリカのヴァンダル王国の侵入を受けた。ローマのすべての建物が破壊され、その後もローマは混乱を繰り返していた。そうしたなか、オドアケル(Odoacer、四三四頃〜四九三)は西ローマ帝国に仕えるゲルマン人部隊の指揮官だった。そのゲルマン人部隊兵士たちは西ローマ最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルス(Romulus Augustulus、在位四七五〜四七六)に反感をもち、四七六年に西ローマの宰相オレステス(Flavius Orestes)を殺してロムルスを廃し、オドアケルを自分たちの王とした。これがオドアケル王国(四七六〜四九三)である。オドアケルはイタリアの王を意味する宰相の位につき、西ローマ皇帝の位を東ローマ皇帝に返還した。これによって西ローマ帝国は消滅した。ということははっきり言えば、西ローマ帝国は東ローマ帝国に吸収されたことになる。ところが教科書的なほとんどの歴史書ではこのことをはっきり言わない。「西ローマ帝国滅亡」というのである。これは、後年のローマ・カトリック教会の立場を正当化させる意図があってのことであろう。真実の歴史ではローマ教皇(法王)の正当化が困難になり、あまり触れたくないところなのであろう。

次の西ゴート王国のエウリック王(在位四六六〜四八四)は、当初ローマ帝国末期の混乱に乗じてガリア地方を支配下におこうとしたが、逆にローマの傭兵ブレトン(ブリトン)族から攻撃を受けて、ガリアから逃げた。しかし彼は、四七六年に西ローマ帝国が滅びると、それに乗じてフランスの中部からイベリア半島の南部まで勢力圏を広げた。このころからヴァンダル族は西ゴート王国に朝貢し、アフリカに退去したためイベリア半島への入植が進んだ。つまり、エウリック王のもとで、イベリア半島の大部分と、ローヌ川以西でロワール川以南のガリアを支配下におさめたのである。エウリック王は四七六年、ローマ文化を導入し、ローマ法とゲルマン法の要素をとりいれた「エウリック法典(Code of Euric、Codex Euricianus)」を編纂したという。これは領土内の西ゴート族のために制定された法律といわれている。つまりその年(四七六年)に西ローマ帝国が滅亡したので、ローマとの契約で認められたゴート族の土地所有を再確認するために「エウリック法典」を編纂する必要があったのだ。この西ゴート王国「エウリック法典」編纂は、西ローマ帝国消滅と東ローマ帝国への宗主国替えに深い関係があったのである。この西ローマ帝国消滅という大事件のときに、西ゴート王国は一気に領土を増やしたのだ。飽くなき領土欲である。エウリック王は四八四年、統治一九年目にして死去した。

東ローマ皇帝ゼノン(Zenon、在位四七四〜四七五、復位四七六〜四九一)は東ゴート族の王テオドリック(四五五頃〜五二六)と同盟を結び、イタリア遠征とその統治を約束した。四九〇年、テオドリックは、ティキヌムでオドアケルの軍勢に包囲された。しかしテオドリックは西ゴート王国の王アラリック二世(在位四八四〜五〇七)の援軍を得て、そのオドアケル軍を放逐し、イタリア各地を占領した。そして逆にオドアケルが籠城するラヴェンナを包囲した。海上を全面封鎖され、陸戦でも戦果を挙げられなかったオドアケルは、四九三年三月五日、ラヴェンナ司教ヨハネスの仲介によって降伏した。テオドリックは彼を謀殺し、イタリア王に即位した。東ローマ帝国の皇帝アナスタシウス一世は、テオドリックに対して四九七年に王位の認可を下し、ここに東ゴート王国(四九三〜五五五)が公的にも成立した。東ゴート王国建国はフン族からの解放から四十二年後である。東ゴート王国の首都はラヴェンナであった。

アラリック二世 クローヴィス

西ゴート王国エウリック王の後を彼の息子のアラリック二世(Alaric II、在位四八四〜五〇七)が相続した。彼は二三年間統治した。しかし四八六年に、北にはフランク王国(Frankish Kingdom、四八六〜八四三)が興り、このフランク王国は早くからカトリックに改宗し(四九六年)国内基盤を固めていた。そのフランク王国のクローヴィス(Clovis Premier、在位四八一〜五一一)にガリアの領土を圧迫され、四九七年頃には西ゴート人はイベリア内陸部への定住を開始した。西ゴート人はまた移動を始めたことになる。西ゴート人は反抗する町を占領し支配していった。アラリック二世は、エウリック王と同様に、立法によって西ゴート族をイベロ・ロマノ族との権利関係を整理しようと考えた。そして法律の適用対象を西ゴート族からイベロ・ロマノ族にまで広げ、彼らを取り込んで内政基盤と軍隊を強化しようとした。そのため五〇六年に「アラリック抄典(Breviarium Alarici)」を編纂させた。これはまたもゴート人の土地所有正当化のためである。立法者たちは、この「アラリック抄典」によってイベロ・ロマノ族を味方につけることを大いに期待したが、期待したほど支援を受けないうちに、西ゴート軍は北のフランク王国の勢力に圧迫され、五〇七年、アラリック二世はポアティエの近くにあるブーイエの戦いでフランク王国のクローヴィスの率いる軍に敗れて死んだ。

この五〇七年の敗北は、イタリアの地に建設された東ゴート王国(四九三〜五五五)の近隣宥和政策により、フランク王国と東ゴート王国との間に一時的な和平がなったのが原因ではなかろうか。フランク王国はそれによって戦力を対西ゴート戦争に集中できたのではなかろうか。なお前述のように、クローヴィスは四九六年に、西ゴート王国より百年近く早く、アタナシウス派(カトリック)に改宗している。これはローマ・カトリック教会へ接近してそれに服従することを意味する。

西ゴート王国アラリック二世の後、彼の王位を引き継いだのは、彼の非嫡出子であったゲサリック(在位五〇七〜五一一)であった。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある女(嫡妻)から生まれた子である。したがって、非嫡出子とは、法律上婚姻関係ではない女から生まれた子である。ゲサリックは、彼の異母弟でかつアラリック二世の嫡出子であったアマラリックの一派に追放されて短命に終わった。彼の時代の五〇八年に、西ゴート王国はガリアの首都トロサを放棄している。

その後アマラリック(Amalaric、在位五一一〜五三一)が王位についた。彼の統治は二〇年間であるが、幼くして王位についたので、最初の一五年間は、彼の祖父でありフランク王国の伸張を抑えた東ゴート王国の前出のテオドリック王(在位四九三〜五二六)がアマラリックの摂政として統治している。このテオドリックは東ゴート王国の建国者であり大テオドリックと呼ばれたが、イタリアのラヴェンナで統治し、イベリアには将軍を派遣した。そして自らは西ローマ帝国の継承者を自認して、東ローマ帝国とも戦った。また彼はローマ人とゴート人との結婚を禁じ、両者の間に一定の距離をおく政策をとった。アマラリック王は東ゴートの大テオドリック王の死後、すなわち五二六年以降、実権を握った。

アマラリック王はフランク王国との和解に努め、彼自身がフランク王国のクローヴィスの娘と結婚した。しかしその娘はカトリック教徒(アタナシウス派)であったため、アリウス派のアマラリックとは不和が生じた。それを知ったフランク王国はアマラリックを攻撃した。そしてアマラリックは五三一年のナルボネンシスの戦いで敗退し、アクィタニアの領土を奪われてバルセロナに逃げ延びたが、そこでベソンと呼ばれるフランク人に絞め殺されて死んだ。彼の時代には、第二回トレド宗教会議(Second Council of Toledo、五三一年頃)が開かれた。なお実は、第一回トレド宗教会議(First Council of Toledo、三九八年頃)は、西ゴート王国ができる前に開かれている。前述したように、イベリア半島はローマ皇帝コンスタンティヌス一世の頃からゲルマン蛮族が侵入して荒廃し、それによってアリウス派キリスト教が広まり、テオドシウス一世(在位三七九〜三九五)の時代にアリウス派キリスト教に改宗したのである。西ゴート王国はアリウス派であるにもかかわらず、奇妙なことにアタナシウス派(カトリック教義)の宗教会議を受け継いだことになったのである。現実はこんなものである。だから本当は、イエスが神か人間かなどという論争は、どうでもよい、取るに足らぬ問題なのである。

大テオドリックはイタリアにいたため、彼の職務代行としてアマラリックの庇護を委託していたのは部下のテウディス将軍であった。その東ゴート出身のテウディス(Teudis、在位五三一〜五四八)が、五三一年に西ゴート国民の選挙によって王に選出された。これがイベリアに首都を置いた西ゴート王国の発足である。東ゴート族の平民であったテウディスは、将軍として軍の頂点に上り、その後西ゴート王国の国王となり、かつてないほどの領土を支配することとなったのである。

五四八年、テウディスは何者かに暗殺され、その年に彼の下で将軍を務めた東ゴートの王トティラの甥にあたるテウディセロ(在位五四八〜五四九)が西ゴートの王に選ばれた。彼は多くの有力者たちの妻を公に凌辱(りょうじょく)したため、大勢の国民の反感をかった。セビーリャで行なわれたある日の晩餐会で陽気に友人と夕食を楽しんでいた時に、あたりに置かれていた大蝋燭が突然消されて、後ろから何者かによって刀で切りつけられて死んだ。国王即位後半年目であった。

五四九年、テウディセロの後、西ゴート族のアキラ(在位五四九〜五五四)が王位につき五年間統治した。アキラはゴートに反抗したコルドバへ遠征し、大勢の兵士を死なせた。また、権力の象徴であったゴートの財宝もすべて使い果たしてしまった。アキラはコルドバでの戦いの後メリダに退却した。アキラがメリダで息を潜めているあいだに、アタナヒルドがアキラから王国を奪取しようとしてセビーリャで反乱の狼煙をあげた。アキラはアタナヒルドに対して軍隊を派遣したが、アタナヒルドを支援するために急遽馳せ参じた東ローマ帝国軍にセビーリャで出会って敗退した。アキラを支えていたゴートの貴族たちは、没落していく我国家を嘆き、また東ローマ帝国軍がイベリアに侵入してきたことを危惧して、アキラを殺し、アタナヒルドに政権を与えた。こうして「臣下が国王を殺す」という事柄が、ゴートの慣習として受けいれられるようになった。すなわち臣下が王に不満であれば王に対して刀を抜き、臣下が気に入った者を王として認めたのである。

アタナヒルド

五五四年、アタナヒルド(Atanagildo、在位五五四〜五六七)が王位に即位した。アタナヒルド王は政略家で、自分の次女と三女をフランク王国のクロタール王の三男と四男と結婚させた。フランク王国と親睦を深めて自国を安泰たらしめんと考えたのである。しかし四男はフランク人の側女を正妻にし、この西ゴート人の妻を殺したため、フランク王国では三男と四男が兄弟で争うことになり、王族同士で戦いが続けられ、ゴートに好意的な三男が暗殺された。その結果フランク王国と西ゴートとの蜜月関係も長く続かなかったのである。他方、アタナヒルド王は前述したように東ローマ帝国のユスティニアヌス大帝(Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus、在位五二七〜五六五)に支援を求めたのだが、それによって東ローマ帝国はイベリア半島南部(アンダルシア地方)の地中海側を支配することになった。そしてその後も東ローマ帝国のゴート王国領への侵攻が続き、アタナヒルド王が期待していた国境の安定は得られなかった。アタナヒルド王は十四年間統治したが、その間幾度となく東ローマ軍の侵入を受けたのである。東ローマ帝国(のユスティニアヌス帝)は、援助を求めに来た国を侵略するというそういう国だったのである。アタナヒルドはトレドで寿命をむかえて死んだ。彼の死後五カ月間王位は空席のままだった。なお、彼の時代にトレドが首都として定着した。ということは、ゲサリック(在位五〇七〜五一一)時代の五〇八年に首都トロサを放棄して以来、約五〇年間、西ゴート王国は定着した首都をもっていなかったことになる。

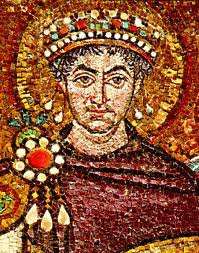

ユスティニアヌス一世

東ローマ帝国のユスティニアヌス一世(在位五二七〜五六五)は、異民族の侵入によって失われていた西方地域にローマ帝国の支配を回復しようとした。これはユスティニアヌス一世の国土拡張戦争(五三四〜五六五)と言われている。五三三年、帝国軍は北アフリカのヴァンダル王国(四二九〜五三四)へ遠征し、翌年ヴァンダル王国を滅ぼしその地域をふたたびローマ帝国領に編入した。さらに五五二年にイタリアの東ゴート王国に、五五四年(支援を求めたアタナヒルド王即位の年)には西ゴート王国に侵入した。西ゴート王国は一部の占領ですんだが、イタリアの東ゴート王国(四九三〜五五五)は西ゴート王国の掩護の甲斐なく、東ローマ帝国によって五五五年に滅亡した。東ローマ帝国は建国をあと押しした王国を、このようにみずからの手で滅ぼしたことになる。アリウス派という異端問題が口実かもしれないが、ローマ帝国は何をし出すか分からない文明である。イタリアの地はその後、ほんのしばらく東ローマ帝国の支配があったが、ユスティニアヌス帝の死後ロンバルド王国(五六八〜七七四)が建国された。東ローマ帝国のユスティニアヌス帝はこうした一方で、ササン朝ペルシアと戦争を激しく続けたのである。

ユスティニアヌス帝時代のビザンツ帝国(東ローマ帝国、本当はローマ帝国)

「ビザンツ帝国」は、後世ヨーロッパ人が言い出したもので、「ビザンツ帝国」は当時自分たちをローマ人、ローマ帝国と言い、周辺の国々もそう言っていたということである。したがって、本当はローマ帝国である。

(つづく)