「141」 論文 ヨーロッパ文明は争闘と戦乱の「無法と実力の文明」である(11) 鳥生守(とりうまもる)筆 2011年5月22日

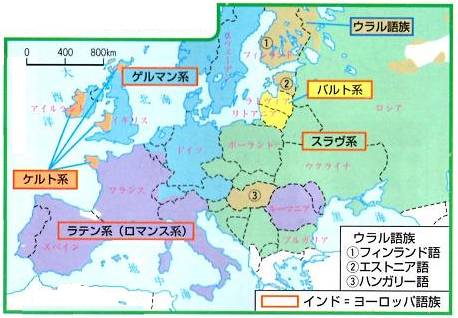

●ヨーロッパと世界の言語分布(参考)

ここで本論とはそれるが、語学力のない私としてはおこがましいことで不似合いではあるが、参考のためヨーロッパと世界の言語分布を示しておく。語学能力のない私でも、なにかと少しは参考になるからである。

ヨーロッパの言語分布

現代におけるヨーロッパの言語分布は上の図のとおりである。

イベリア半島(スペイン・ポルトガル)やガリア(フランス)の言語は、ロマンス系(ラテン系)である。ゲルマン系ではない。その地をゲルマン人が征服したといっても、言語的、文化的には現地先住民に吸収されていることがわかる。西ゴートのレケスウィント(在位六四九〜六七二)の公布した「リベル法典」もラテン語で書かれていたという。

また、一時はヨーロッパ中央部にいて高度な冶金技術を持っていたケルト人は、フランスやイギリスの西端に押しやられていったのがわかる。

フィンランド、エストニア、ハンガリーは、ウラル語族である。中世に東から侵入してきた子孫だろう。

スラブ人は一〇世紀頃南下してきたスウェーデン人たちに征服され奴隷としてイスラーム世界に売り飛ばされたりしたのであるが、結局はこれを吸収し、かつてのローマ帝国領に侵入している。征服されたとしてもその運命を甘受していれば生き残れるのかもしれない。

ルーマニアの地(西ゴートが蛮族として一時滞在していたところ)はなぜか、ぽつんとロマンス系(ラテン系)言語になっている。

なお、世界の語族系統分類は下記の如くである。

◎インド・ヨーロッパ語族

ゲルマン系 …英語・ドイツ語・オランダ・デンマーク語・スウェーデン語・ノルウェー語・(ゴート語)

ロマンス系 …(ラテン語)・イタリア語・フランス語・スペイン語〔カスティーリャ語〕・ポルトガル語・

(ラテン系) カタルーニャ語・ルーマニア語

ギリシア系 …(古代ギリシア語)・現代ギリシア語

ケルト系 …(ケルト語)・アイルランド語・ウェールズ語

スラブ系 …ロシア語・ウクライナ語・ポーランド語・チェック語・ブルガリア語・セルビア語

バルト系 …リトアニア語・ラトヴィア語

小アジア系 …(ヒッタイト語)・(リディア語)・アルメニア語

ペルシア系 …ペルシア語〔イラン語〕・(ソグド語)・クルド語

インド系 …(サンスクリット語)・ヒンディー語・ウルドゥー語

◎セム・ハム語族(アフロ・アジア語族)

セム系 …(アッカド語)・(アッシリア語)・(アラム語)・(フェニキア語)・ヘブライ語・アラビア語・エチオピア語

ハム系 …(古代エジプト語)・ベルベル語

◎ウラル語族

フィンランド語・エストニア語・ハンガリー語〔マジャール語〕・モルドヴィン語

◎アルタイ語族

ツングース系…(女真語)・満州語

モンゴル系 …モンゴル語・オイラート語

トルコ系 …(突厥語)・ウィグル語・トルコ語・カザフ語

◎シナ・チベット語族

中国語・タイ語・チベット語・ビルマ語・カチン語・(タングート語)

◎マライ・ポリネシア語族

マライ語・インドネシア語・タガログ語・タヒチ語・トンガ語・ハワイ語

◎南アジア語族

ヴェトナム語・クメール語・モン語

◎ドラヴィダ語族

タミル語・テルグ語

◎アフリカ諸語

ハウサ語・コイサン語・バントゥー語・スワヒリ語

◎アメリカ諸語

イヌイット語・ナヴァホ語・ケチュア語

◎その他

日本語・朝鮮語・アイヌ語

●キリスト教(ヨーロッパ)文明とイスラーム教(中東)文明の相違点を少し

私はこれまで縷々(るる)述べてきたように現代においても、キリスト教(ヨーロッパ)文明よりもイスラーム(中東)文明の方がはるかに優れていると思っている。これは現代においては世界の常識とは異なった考えかもしれない。私もつい最近まではそうとは思っていなかった。近年ようやくそれがわかってきたのである。だからそのために拙文を書いている。ここではその身近な証拠を少しばかり挙げてみることにする。

ひとつめは、見世物(競技、ゲーム)の質の差である。

古代ローマでは、戦車競争と剣闘士興行(剣闘士競技)という殺伐としたゲームがあった。本村凌二『興亡の世界史04・地中海世界とローマ帝国』(講談社、二〇〇七年)には、次のように書かれている。

(引用はじめ)

暇をもて余す大衆は戦車競争と剣闘士興行を娯楽としてこよなく好んだ。二頭あるいは四頭立ての戦車が疾駆するレースにわれを忘れて熱狂するのだ。ローマではパラティヌス丘とアウェンティヌス丘との間にキルクス・マクシムス(現チルコ・マッシモ)と呼ばれる巨大な競走場があった。一説では四〇万人余りの観衆をおさめることができたという。それとともに、戦士と戦士が命がけで戦う流血の剣闘士対決にも無我夢中になる。そもそも戦士国家であるローマでは流血と殺戮(さつりく)は征服者の栄光と表裏一体をなすものだ。その征服戦士の気風を忘れないように、平和と繁栄のなかでもこの殺人ゲームが残ったのかもしれない。多くの都市に人口の戦場がつくられ、それを楽しむ民衆の勇猛心をふるいたたせるのだった。(p.260)

(引用終わり)

戦車競走 剣闘の様子

このような殺人ゲームがローマ以外にあったのだろうか。なお、この歴史書は珍しいことに、ローマを戦士国家と正直に書いている。

それに対してイスラーム世界のゲームは、ポロ競技や碗(わん)撃ちなどである。永田雄三・羽田正『世界の歴史・成熟のイスラーム社会』(中央公論社、一九九八年)には次のようにある。

(引用はじめ)

王の広場でポロや碗撃ち(高い竿の上に置かれた碗を撃つ競技)などのアトラクションや閲兵式が行われる(後略)(p.264)

(引用終わり)

国語辞典によれば、ポロという競技は、馬にのってする球技で、四人ずつ二チームに分かれてマレット(先端がT字型の杖)で木製のボールを打ちあい、運んで相手方ゴールに入れるのを競う競技である。ということは馬に乗ってするホッケーのような競技だ。碗撃ちは結局は単なる的撃ちゲームのことである。ローマのように人の命を殺(あや)めたり傷つけたりするゲーム、娯楽ではない。

さすがに今日のヨーロッパには殺人ゲームは残っていない。しかしスペインでは闘牛(bullfighting)が盛んである。闘牛士と猛牛との決死的闘技である。闘牛士は騎馬でするものと徒歩でするものとがある。もともと闘牛は古くギリシア・ローマで行われていた。剣闘士と猛獣の闘技のひとつであった。現在はスペインの国技となっており、そのスペインの闘牛は、闘牛士が闘牛用に特別に飼育された雄牛とたたかうショーである。その闘牛士とは実は、主役のマタドール一人をリーダーとし、銛(もり)打ち(バンデリリェロ)三人、騎乗の槍手(ピカドール)二人、助手(ペネオ)数人がチームとなったものであるそうだ。だから八人ぐらいが一頭の雄牛を倒しにかかるのである。演技は通常、ピカドールの槍攻撃、バンデリリェロの銛打ちなどがあって、最終的にマタドールのムレタ(棒にまいた縦長の真紅の布)と剣による演技のあとの刺殺で終わりとなっている。最後には、猛牛である雄牛を殺すわけである。スペインの闘牛の歴史は古く、一一世紀にはすでに王室や貴族の祝いごとの際に催されており、一七世紀終わりごろまで貴族の権威を誇示する祝祭行事や遊びになっていた。一六世紀にはこれが頂点に達し、スペイン人の海外進出とともに中南米諸国にも移出され、メキシコ、ペルー、コロンビア、ベネズエラなどに現在もしっかりと根づいているという。

闘牛(スペイン)

闘牛は日本でも、古くから和牛の産地である新潟、愛媛、隠岐(島根)、八丈島、沖縄などでも催される。この闘牛は柵で囲われた土俵の中で牛と牛が角を合わせて押し合い、戦意を失って逃げた方が負けとなる。この日本の闘牛は牛を殺さないで終わるのである。ここには殺生は見られない。負けた牛と飼い主は慰め合い、買った牛と飼い主は喜び合うという調子である。牛と飼い主は一体である。

闘牛(隠岐)

このように世界一般ではむやみに殺生はしないのであるが、ヨーロッパでは見世物やゲームなどのために殺生をおこなうのである。敬虔なキリスト教国家であるとされるスペインでもそうなのである。これはある文明的意味でのギリシア・ローマ以来の伝統なのである。

ふたつめは、建造物の質の差である。

小西章子『イスラム・スペイン千一夜』(中央公論社、一九九五年)には、次のようにある。

(引用はじめ)

世界的文化財として毎年多くの人々を引きつけている建造物といえば、エジプトのビラミッド、ギリシアのパルテノン神殿、フランスのシャンボール城などポピュラーなところがすぐに思い浮かぶが、南スペインはグラナダにあるアルハンブラ宮殿もさしずめその一つだろう。一三世紀から一四世紀にかけて建てられたこのイスラーム建築は、十九世紀に入ってから欧米の文化人たちのあいだで「美の宮殿」として熱狂的に讃えられたのをきっかけに、知る人ぞ知る観光スポットとなった。(中略)アルハンブラに足を踏み入れた途端、アラビアの魔法にかけられたように立ちつくす人が多い。ここにはビラミッドのように大自然と一体となったスケールの大きさもなければ、パルテノン神殿のように人を威圧する力強さもない。シャンボール城のように富にあかした絢爛豪華な世界もない。細い大理石の柱とタイルと石膏。水と光。実に質素な素材の組み合わせが、こぢんまりとした空間に広がるだけだ。だがここには人の心をからめとる摩詞不思議な力が充満している。(p.207〜208)

(引用終わり)

アルハンブラ宮殿(The Alhambra)は質素な素材でできたこじんまりした空間であるという。それが、そこに実際に立ち尽くすと人々はその美に取り付かれ、この上なく快い気分になるのである。

アラベスクとは、フランスarabesque「アラビア風」の意である。イスラーム美術などに見られる葉、花、鳥獣、人物などを様式化して展開させた文様。アラビア人の創案により、次第に各国へ伝わる。工芸品や建築に見られる。すなわち、アラビア模様のことである。

それではフランスのシャンボール城(Château de Chambord)はどうか、それを見てみる。シャンボール城は一見明らかに「富に明かした絢爛豪華」な城である。シャンボール城はフランス、ロワール・エ・シェール県のシャンボールにある城で、そのロワール渓谷に点在する城のうち、最大の広さを持つ。フランス王フランソワ一世(François Ier de France、在位一五一五〜一五四七)のために建てられた。ロワール渓谷最大の威容を誇るが、元はフランソワ一世の狩猟小屋を始まりとした城であり、彼の主な居城はブロワ城とアンボワーズ城であった。建設は一五一九年から一五四七年にかけて行われた。城の完成が近づくとフランソワ一世は、自分の富と権力の巨大な象徴として、宿敵カール五世をシャンボールに招待して見せびらかしたという。

ところがフランソワ一世は統治時代、シャンボールに滞在することはほとんどなかった。実際、王が滞在したのは合わせても七週間、狩猟のための短い訪問だった。城は短期訪問を目的に建設されたので、居住性には優れておらず、長期滞在には向かなかった。大きな部屋、開いた窓や高い天井のため、暖房が行き届かなかったのである。また、城の周りには村や集落がなかったので、狩りの獲物のほかにはすぐに食べ物も手に入らなかった。

フランソワ一世の死後は八〇年以上、フランスの各王は城を放り出したままで、荒れ果てるに任せていた。ようやく一六三九年、ルイ一三世(Louis XIII、在位一六一〇〜一六四三)が弟オルレアン公ガストンに城を与えると、ガストン公は城の修繕に乗り出し、シャンボール城を荒廃から救い出した。ルイ一四世(Louis XIV、在位一六四三〜一七一五)は巨大な本丸を改修し、城に調度品を備え付けた。王は三〇〇頭の馬の厩舎を作らせ、狩猟に出かけたり、モリエールなどの名士を毎年数週間滞在させたりできるようにした。にもかかわらず、ルイ一四世は一六八五年には城を放棄したという。

ルイ十三世 ルイ十四世

以後このように何度もこの城の所有者は変わり、そしてその所有者はそのうちこの城を手放し何年も放置され、そしてまた新たなる所有者が住むということが繰り返された。つまりこのシャンボール城は人が住めない、住み心地のよくない城だったのである。それもそうだろう。多くの部屋の天井を飾っていたのは、フランソワ一世の紋章サラマンダー(salamander、火トカゲ)であったのだ。この城は最終的に一九三〇年、フランス政府の資産となった。フランス政府はさっそく修繕しようとしたが、城の修繕が始まったのは、第二次世界大戦が一九四五年に終了して数年のちのことであったという。そしてこの城が世界遺産になったのである。すなわちヨーロッパでは、人が住めない建築が貴重な遺産だというわけである。それは文明度が低いことを意味すると思う。

小西氏によれば、イベリア半島を征服したイスラーム教徒たちは、みごとな潅漑設備を導入することによってなんと年四毛作までおこない、オレンジ、レモン、バナナ、アーモンド、すいか、いちじく、米、綿花、さとうきびなど、アラブのものをアル・アンダルスにもちこみ、のちに他のヨーロッパの国々やアメリカに広まっていくもの、現在のスペインの主要輸出品目となっているものを生産した。しかしこの潅漑設備は、のちにキリスト教徒の手に渡るとすっかり荒廃してしまうことになった。さらにイスラーム教徒たちは、絹織物、陶器、皮製品、金・銀細工、象牙細工など、国内ばかりでなくヨーロッパやオリエントでその輸出品が珍重された産業、平和であってこそ栄える商業、そして金・銀・水銀・鋼などを産出する鉱業も、根本的に見直し、大々的に育成したのである。ヨーロッパと中東の建築物の差は、このような文明の差から生じるのだろう。

またアメリカ大陸でも、インディオが造った神殿は太陽の光を利用して美しくまた丈夫で地震に強いという。スペイン人などヨーロッパ人が造った建物は地震に弱かったそうである。アメリカ大陸先住民がかなり古くから開発した栽培植物は、カボチャ、インゲンマメ、トウガラシ、トウモロコシ、サツマイモ、ラッカセイ、ジャガイモ、トマトなどである。

三つ目は、危険物取り扱いの姿勢である。

究極の危険物は、核(核分裂、核融合)物質である。その原発が今年三月一一日の東日本大震災では、福島第一原発(原子力発電所)の炉心溶融という重大な事故が誘発された。

危機管理とは、戦争や大災害、テロなどの緊急事態に際して、被害を極小化するための組織的な対応のことである。日本は今年三月一一日東日本大震災が起きたが、伝え聞くところでは組織的な救助活動が行なわれなかった。一九九五年の阪神大震災の教訓はほとんど生かされていない。もっともアメリカでも二〇〇五年八月のハリケーン・カトリーナ災害における救助活動は非常にお粗末だったが。

東日本大震災では、福島第一原発の炉心の核燃料溶融という重大な事故が誘発された。この事故は非常に甘い安全基準が根本原因のようだ。とするならば経済産業省エネルギー庁原発関連の部課および関係専門家たちの責任が最も重いことになるが、その責任者たちの責任感と動向がほとんど不明である。「原発は絶対に安全、重大事故は絶対に起こさない」と言って反対を押し切ってきたこれら責任者たちは、事故現場に立ち入って事故対策を指揮していない。そして彼ら最高責任者たちは国民や世界に向かって謝罪はなかったし事故処理方針を明確に発信していない。最高責任者たちが誰かさえ国民には知らされていない。当然その最高責任者たちは姿を現さない。また本来であれば、首相はそれらを明らかにしつつ事故収拾に向けてバックアップすべきであるのに、そういう姿はまったく見えない。一カ月がたつという今でもまだ事故処理は終わったわけではなくその最中であるが、今でも本当の責任者たちの存在があいまいなのだから、日本はおかしな国になったのだ。

それはともかく、私がここで特に言いたいことは、日本人は危険物取り扱いが苦手であるということである。日本人は、「危険物はなるべく生活に利用したくない」と思いながら、危険物を利用している。その最たるものが原発だが、今回の事故でわかったことは、事故が起こったときにどうなるか、どうするかが、原発専門家でもほとんど考えられていないのである。専門家たちはこのような重大事故は絶対に起こらないと思っていた。実際に重大事故が起こってから対策・処理を考えている様子なのである。そしてまき散らかした放射能汚染レベルは安全といいながら、絶対に安全とはいわない。汚染の安全レベルをこの事故処理中に、ふらふら変更を試みている始末である。事故処理が長引く今になってやっと事態の深刻さが身にしみてきたのか、原発運用の安全基準が甘かったことを漸く認めだした。こんな専門家たちに政府は巨額の報酬を与えてきたのであり、今でも与えているのではないか。

そういう点、ヨーロッパは事故処理(危機対応)が普段から明確に考えられているようだ。ヨーロッパは危険物の扱いに慣れているのだろう。戦争に使う武器や火器も危険物だろう。また彼らは歴史的にそれら危険物からできたものを生活の中にどんどん取り入れたのであろう。あるいは、その危険物の扱いで大事故を起こしてきた長い苦い歴史があるのだろう。だからヨーロッパ文明は危険物の扱いに慣れているのだろう。これはヨーロッパ文明の優れたところだろう。しかし私はやはり原発に限らず、危険物はなるべくなら、生活の中に取り入れてほしくない。

ヨーロッパ文明で優れているところは、危険物取り扱い技術のほかに、言葉の魔術(修辞学、Rhetoric)と偵察能力だろう。つまり、ヨーロッパ文明は戦争に勝つためには優れた文明である。他方、中東文明は平和に豊かに暮らすための文明である。一〇世紀末頃から中東文明は戦争に勝つことに関してヨーロッパ文明に及ばなくなったのである。どういうわけか軍事力において、ヨーロッパ文明が追い越したのである。

最後に、赤ん坊に対する見方を挙げてみる。

F・M・コーンフォード(Francis Macdonald Cornford、一八七四〜一九四三)という英国の哲学者は一九三二年の彼の著書『ソクラテス以前以後』(岩波文庫)で次のように述べている。

(引用はじめ)

人間の赤ん坊が独我論者であって、自分の周囲の世界を自分自身の一部であると思い込んでいるのは、その生涯の最初の数週間にすぎない。この嬰児(えいじ)の哲学はすぐに懐疑によって動揺させられる。何かが変だ。おなかが空いても、食物はそれに応えてただちに補給されないじゃないか。赤ん坊は怒りと困惑で泣き叫ぶ。かれは、まわりの世界に自分の望みどおりのふるまいをさせようと努力しなければならない。独我論の夢はすぐに粉砕される。一カ月かそこいらで、かれは自分自身の外部に他の事物が存在し、それらを相手にお上手を言ったり罠にかけたりしなければならないことに気付くだろう。赤ん坊は(乳母たちの言い種(ぐさ)を借りれば)「知恵がついてくる」、あるいは(ウェルギリウスの表現を借りると)「母を見分けて微笑(ほほえ)む」ようになる。(p.20)

(引用終わり)

このヨーロッパの哲学者によれば、生まれたばかりの赤ん坊が一カ月かそこいらで、母親などに上手を言ったり罠にかけたりと駆け引きをするようになると言うのである。

しかし日本人の私には、どうみてもそうは見えない。子供に「知恵がついてくる」のはどんなに早く見ても生後二から三年はかかると思う。一カ月はどう見ても早すぎる。ヨーロッパでこれが事実とすれば、ヨーロッパでは母親などが嬰児(えいじ、生まれて間もない子供)を相当かなりの程度ほったらかしにして、その面倒をほとんど見ないということになる。とすると、ヨーロッパ人は愛情の欠如の中で育つようだ。ヨーロッパ人は他人に対する愛情が希薄なのではないだろうか。ヨーロッパ文明はそのような人々によって形成されたと思われる。だとすれば、ヨーロッパ文明の残酷さがうまく説明ができると思う。

現代は、文明は欧米から世界へ流れるという図式が常識となっているが、それはヨーロッパ文明が高度なよい文明であると思われているからだ。ところがよく見ると、このようにヨーロッパ文明はその文明度は高くはなくむしろ野蛮であると思う。中東世界やイスラーム世界をきちんと見た上でヨーロッパを見れば、その常識が間違っていることが誰でもわかってくるであろう。現代人の間違いは、中東(あるいはイスラーム)の文化を知らないままヨーロッパ文明を学ぶことにある。ヨーロッパ文明しか知らないのである。中東文明とヨーロッパ文明の両方を知る必要がある。中東文明を正しく知る必要がある。それとアメリカ先住民文明も正しく知ればなおよいだろう。そして、日本人はもともと中東やアメリカ大陸インディオに近い文化である。正確に理解さえすれば、日本人は中東とアメリカ先住民の生き方に深い共感が湧くはずである。

(つづく)