「0158」 論文 歴史メモ・ヨーロッパの秘密(2) 鳥生守(とりうまもる)筆 2011年9月25日

●蒸気船の発明と発展

井野瀬久美恵氏は蒸気船の発明を一八世紀半ばとしているが、実用的な蒸気船は一九世紀初頭、大西洋横断可能な蒸気船の発明は一九世紀半ば(一八四〇年頃)のようだ。ネットでの情報によると、蒸気船の発明と発展は次のようになる。

(転載貼り付けはじめ)

「動力船の歴史」(http://www1.cts.ne.jp/~fleet7/Museum/Muse031.html)

1786年アメリカで、船体の両側や船尾にとりつけた、水かきのある車輪をまわして走る蒸気船が生まれました。川船を動かすのに初めて蒸気を利用したのは、アメリカの発明家ジョン・フィッチです。(転載者注、これはアメリカ独立戦争〔一七七五〜一七八三年〕直後ということになる)フィッチの初期の試験用の川船には12のオールが垂直にとりつけられていて、それが蒸気機関で前後に動く仕組みになっていました。後に造られたモデルはデラウエア川で船客用に使用されましたが、数ヵ月後にその事業は失敗してしまいました。

蒸気船が実用的な乗り物になったのは1807年のことです。アメリカのロバート・フルトンが、ハドソン川でクラーモント号(外輪船)を走らせたのが最初です。初期の蒸気船は燃料をたくさん使うわりには力がなく、大きな川や運河でだけ用いられていました。外輪船の蒸気船はその後あまり発達せず、スクリューを推進器に利用する船が主役をしめるようになりますが、現在も、アラスカの川などでは観光用として外輪船が活躍しています。

1819年にアメリカのサバンナ号が蒸気船の大西洋横断に成功しましたが、蒸気機関を使ったのは短い時間で、航海のほとんどは帆走でした。

蒸気の力だけで大西洋を完全に渡った初めての船はシリウス号(アイルランド)でした。1838年4月4日にアイルランドのコークを出発したシリウス号は18日と10時間の航海を終えてニューヨークに到着しました。航海を終える前にほとんどの石炭を使いつくしてしまい、残りはキャビンの家具、あまった帆げた、そして1本のマストを燃やして蒸気をおこし続けたということです。

同年、「グレート・ウェスタン号」(蒸気船)が、太平洋を初の定期運行で結ぶ。

製鉄技術が進歩してくると、小型の鉄船があらわれ、しだいに大型の船も鉄で造られるようになりました。鉄は薄くのばして使えるので、木で造るよりもかえって軽く、丈夫にしかも安く造ることができたのでした。

1843年にイギリスの造船家ブルネルによってつくられたグレート・ブリテン号は大型船として初めての鉄船で、外輪のかわりに、現在、船の主力の推進器となっている「スクリュー・プロペラ」を用いたことでも有名です。

1860年には、鉄だけで造られた初の軍艦が登場します。イギリスの「ウォリア号」という名で、40門の大砲を備え、蒸気を動力としていましたが、同時に帆で航行するための装備も備えていました。敵船の大砲の攻撃に備え、ウォリア号の船体は厚さ11cmの鉄板で装甲されていました。

ジーメンス法というより質の高い鋼鉄を製造する新たな方法の開発によって、船は鋼鉄で造られるようになりました。鋼鉄の板は同じ強度の鉄板よりも軽く、薄くすることができます。鋼鉄だけで建造された初の貨物船は1881年イギリスのセルビア号という船でした。この船は乗客をのせることもあったので船内の公共スペースに電灯をつけた最初の船でもありました。

汽船を動かす機関として、それまでの蒸気機関よりずっと力の強い蒸気タービンやディーゼル機関が発明され、大型船や高速船に用いられるようになりました。1897年イギリスのチャールズ・パーソンズのタービニア号が蒸気タービンと呼ばれる特別なエンジンのおかげで34.5ノットという驚くべきスピードを記録。通常の蒸気エンジンより軽量のタービンは蒸気の噴射によって、プロペラ・シャフトにつけられた羽を回転させました。

モーリタニア号最高馬力7500PS、最高速度26ノット。北大西洋を最速でわたった船に贈られるブルーリボンを22年間(1906年〜1929年)保持していた。

このころ海運旅客会社は、現在の航空会社同様、激しく競い合っていました。そんななか、ピストンエンジンをやめタービンエンジンにしたイギリスのキューナード社の「モーリタニア号」は高速を誇る太平洋航路の花形客船として活躍していました

1910年オランダ、はじめてディーゼル・エンジン(内燃機関)を搭載したオイルタンカー「フルカヌス号」が登場。

船の燃料が石炭から石油へ変わり始めました。まず、石炭のボイラーが石油用に変わり、ディーゼル・エンジンの発明は、造船技師たちに新しい動力源を提供しました。ディーゼルは、燃料消費がタービンの半分で済んだのです。現在、貨物船や客船で用いられる代表的な主機関はディーゼル・エンジンです。

1959年、原子炉を動力とする初の商船がアメリカで誕生しました。「サバンナ」号と名付けられたその船は、3年半もの間、燃料を補給する必要がありませんでした。原子炉は原子核を分裂させることで熱を発生させ、その熱によって生み出された蒸気が、タービンの動力となります。しかし原子力商船は建造費や管理費が非常に高くつくのでほんの数隻しかつくられませんでした。

1980年代になって燃料費が高くなると再び帆船が使われるようになりました。つまり、燃料を節約するため自然風力エネルギーを利用しようというものです。世界初の省エネ帆走商船として誕生した日本の「新愛徳丸」は、2つの帆をつけることで燃料消費量を10%も減らすことに成功。帆が張られるとそれに応じてコンピュータがディーゼル・エンジンのパワーを下げていくというものでした

(転載貼り付けおわり)

以上を蒸気機関の開発・実用化を含めて分かりやすくまとめると、次のようになる。

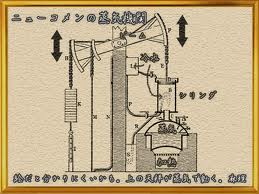

◆1712年:イングランドのニューコメンが、炭鉱での排水のための実用的な蒸気機関の製作に成功(一〇馬力)。

これは発明ではない。だから、蒸気を利用する発想は17世紀か

らあった。

・トーマス・ニューコメン(Thomas Newcomen 1664〜1779)

ニューコメン ニューコメンの蒸気機関

◆1772年:スコットランドのワットが、ニューコメンの蒸気機関を改良に成功(五〇馬力)。特許は1769年。

・ジェームズ・ワット(James Watt 1736〜1819)

ワット

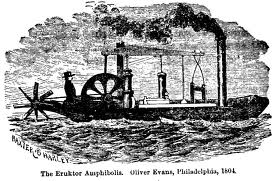

◆1786年:アメリカのジョン・フィッチ(John Fitch)が蒸気船の製作に成功する。

ジョン・フィッチ 蒸気船

◆1803年:トレビシックが高圧蒸気機関を用いた蒸気自動車の開発に成功する(一〇〇馬力)。

・リチャード・トレビシック(Richard Trevithick1771〜1833)

リチャード・トレビシック

◆1807年:アメリカのロバート・フルトン(Robert Fulton)が実用的な蒸気船製作に成功する。

ロバート・フルトン クレアモント号(外輪船)

◆1825年:イングランドのスチーブンソンが世界初の公共鉄道用の蒸気機関車の製作に成功する。

・ジョージ・スチーブンソン(George Stephenson 1781〜1848)

スチーブンソン 蒸気機関車

◆1838年:アイルランドの蒸気船が、蒸気のみで初めて大西洋を横断航海に成功する。

◆1843年:イギリスに大型船としては初めての鉄船が登場する。スクリュー・プロペラを使用。

◆1860年:イギリスに鉄だけで造られた軍艦が登場する。

◆1881年:イギリスに鉄鋼だけで造られた貨物船が登場する。

◆1897年:イギリスに蒸気タービン船が登場する。

◆1910年:オランダにディーゼル・エンジン(内燃機関)船が登場する。

◆1959年:アメリカで原子力商船が登場する。

◆1980年代:日本で世界初の省エネ帆走商船が誕生する。

こうしてみると、ヨーロッパとアメリカは一八四〇年頃、自然の制約を克服して、世界の海上や洋上を自由に行き来することができるようになったのである。アヘン戦争(First Opium War 一八四〇〜一八四二年)、ペリー来航(一八五三年)は、このころの時代である。蒸気船が実用になったばかりの時代である。それまでは帆船であった。帆船では風がない、もしくは逆風であれば前へ思うように進めない。だから、クリストファー・コロンバス(コロンブス Christopher Columbus)もヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)も、マゼラン(Ferdinand Magellan)、ドレイク(Francis Drake)たちも行きは一週間ぐらいで来たのに帰りは二ヶ月も三ヶ月もかかったりして大変な苦労をさせられている。帆船では世界の海を希望通りに移動できないことがあり、移動日程を計算することができないのである。

コロンブス ヴァスコ・ダ・ガマ マゼラン

大体季節によって風向きが変わるので、遠洋航海は最短でも、一年に一往復しかできないことになる。ところが汽船の登場によって風(向き)に関係なく、おおよその日程が計算できるようになるのである。そして速力が速くなると それだけ短期間で往復できるようになった。このようになって初めて世界の最果ての地である極東の日本に比較的自由に来られるようになったのである。それが幕末(それに対応できなかった徳川政権の瓦解)をもたらしたのである。

蒸気船(汽船)によって移動と運搬が自由にできるようになってから、兵站線の構築ができるようになり、本格的で強力な侵略が可能となった。それとともに農産品などの輸送量が飛躍的に拡大するようになった。大規模な武力侵略と経済侵略が可能になったのだ。帝国主義の条件が整ってきたのである。

ところでこの蒸気船(汽船)と蒸気機関車(汽車)の開発・実用化は、イギリス、アメリカ、オランダで同時的に行われている。お互いに企業秘密などないに等しい。それはこれらの国の開発資本が事実上一つのところから出ていることを証明しているように思う。後の飛行機や原爆の開発、人工衛星の開発も、米ソなど世界でほぼ同時に行われた。だから、それらも開発元の資本は同じで、表の歴史に現れない国際金融資本が存在する証拠と言えるだろう。その国際金融資本化が誰かは絶対に秘密であり、外部からは分からないが……。

また蒸気船が実用化段階になったところで、これは間違いなく売れるということで、ものすごい勢いで造船をしたはずである。そして欧米の各国にどんどん売りさばいただろう。ペリーをはじめとするそれらの蒸気船が幕末日本に来て日本を開国させた。そしてまた中古品を幕府や薩摩藩など雄藩に、そして明治新政府に大金で売ったことだろう。産業革命は一七六〇年代から始まったというから、ワットの蒸気機関改良は産業革命(の需要)が生んだとも言えるだろう。

ところで副島隆彦氏によれば、「(現在、世界の)金の地上在庫は、本当はたったの16万トンではなく、この他に、スイスに10万トン、イギリスに10万トン、バチカン市国(ローマ法王居住地)に10万トンの30万トンがある。だから合計で46万トン(約1600兆円)あるのだ(三二ページ)」(副島隆彦『新たなる金融危機に向かう世界』徳間書店、二〇一〇年)ということであるが、したがって、蒸気機関や蒸気船、蒸気機関車などの開発・実用化をさせたのは、そういうところを拠点にしている国際金融資本家に違いない。

ローマ法王庁の警備兵

ローマ法王庁の警備兵(傭兵、親衛隊 Swiss Guards)は現在まで、スイス兵が務めている。だから、ローマ法王庁のバチカン市国とスイスは一心同体の関係にある。ここに巨大な金が蓄積されているということだ。彼らは正直に公表すべきである。公表しない人間は信用するに値しない人間なのである。なお国際連合経済社会局人口部の作成した『世界の人口推計 2010年版』のデータによる推計人口によると、バチカン市国の人口は四五八人である。バチカン市国の人口は、一〇〇〇人にも満たないのである。日本の普通の学校の生徒数よりも少ない。その人口五〇〇人ほどの所に、一〇万トンという大量の金があるのである。これは驚くべき事実である。

ヨーロッパ以外では、金(きん)や財宝は個人や特定の集団のものが隠しもつものではなく、祭壇のような公共の場所に置かれ、あるいは使われて、それをみんなで眺めて味わうものであっただろう。つまりみんなのもの、共同体のものであった。戦利品も基本的には、その多くのものはみんなのものあり、公共物であった。だから戦利品をみんなに見せながら行列を組んで首都に帰ったようである。ウマイヤ朝の末期、イベリア半島総督のムーサーが命令違反のかどでカリフから召還を命ぜられたとき、数々の財宝と西ゴートの王族貴族の男女たちからなる美しい捕虜を見せびらかしながらイベリア半島から北アフリカを通ってダマスカスまで豪華絢爛たる凱旋行列を組んでゆっくり行進したという。実に華やかだっただろう。だからそこには戦利品に対する隠し事など事実上なかったのだ。

ポンペイウスやカエサルなどローマでは戦利品を彼ら親分自身が自分の財産にしたのであり、だから戦利品は公開せず、精々みすぼらしい捕虜たちを見せながら凱旋したのだと思う。凱旋門などはその後に立てたようだ。だから凱旋の行進などはみすぼらしいものであり、後世に伝えるような代物ではなかったのだ。ローマでは戦利品をどうしたという話はほとんどお目にかからない。近世・近代のヨーロッパもそれと同じことだ。戦利品は王や個人のものであり、だから宝物の戦利品は公開しなかったと思う。

アメリカのインディオもアステカ帝国(Aztec)やインカ帝国(Inca Empire)において大量の金を祭壇などに持っていた。それはみんな者だった。だが、ヨーロッパ人はそれらのうち見つけたものはすべて残さず取り上げ、自分と王のものとしてヨーロッパに持って行ったのである。誰がどのくらいどこに持っていったかなどの記録は秘密であり公表したことはないのではないか。なおそのインディオたちは、コロンブスなどヨーロッパ人が持っていった真鍮を金よりも好んだという話がある。彼らは真鍮の香りがとても気に入ったというのだ。自然の香り豊かな環境のなかで鋭い自然感覚を磨いて暮らしてきた彼らにとって心地よいのだから、真鍮は体に良いのかもしれない。私も具体的な記憶としては残ってはいないが、真鍮に対してそのような幼児期の記憶が微かだが確かにある。

ヨーロッパ人やアメリカ人は、自分たちの財産を偽って公表している。また、行動や交渉など秘密が多すぎる。すべて堂々とオープンにすべきである。見えないとことでこそこそ行動している。ゴキブリのようだ。ヨーロッパ人やアメリカ人たちはそれが当たり前のことのように思っているようだが、本当は異常なことなのだ。世界の人々に対して堂々と生きられないならば、ゴキブリ人間と言うべきである。

●西インドの砂糖生産の衰退と奴隷貿易廃止

イギリス資本を潤おしたカリブ海域西インド諸島の砂糖生産(砂糖貿易ではない)は、一八世紀末から急速に衰退したそうである。

(引用はじめ)

カリブ海域の砂糖生産が誇る収益率の高さは、西インド産砂糖への高い関税によって守られてきた。ところが、一八世紀半ば以降、砂糖の生産地が世界規模で拡大したことにより、砂糖の価格自体が値崩れしはじめた。とりわけ、ヨーロッパの甘蔗(かんしょ)生産の増大は西インド諸島の砂糖生産にとって打撃であった。それでも、イギリス政府は西インド産砂糖に高関税をかけ続け、航海法によって、イギリス以外のヨーロッパ諸国と英領西インド諸島との貿易を阻止し続けた。けっきょく、大量生産による砂糖価格の低下と、重商主義政策を続けるイギリス政府のはざまで、一八世紀末から一九世紀初頭にかけて、砂糖生産に特化してきた英領西インド経済は急速に衰退していき、砂糖きび農園の多くが倒産に追い込まれた。(一五二ページ)

(引用おわり:井野瀬久美恵『大英帝国という経験』)

このようにヨーロッパ(およびアメリカ)人が興した産業は長続きしない。これが問題なのである。問題は彼らの作った産業は、次の発展の確たる準備もないまま衰退し、ことごとく長続きしないのである。ということは彼らによって、地球上に不安定な社会が形成されてきたということである。

西インド諸島の砂糖生産衰退のなか、一八〇七年、大英帝国内部での奴隷貿易が廃止された。さらに一八三三年には奴隷制度自体を禁じる法案を通し、翌三四年から五年間の経過措置を経て、大英帝国内部における奴隷制度は全面的に廃止された。

(引用はじめ)

王立アフリカ会社の独占廃止によって奴隷貿易にはずみがついた一八世紀初頭といえば、西欧諸国に理性や知性で世界を理解しょうとする啓蒙思想が浸透し、「人間はみな平等で自由な存在である」と叫ばれた時代である。この新しい知のもとで、奴隷となったアフリカ人たちは、個性をもつ人間であることを否定され、ただ「積み荷」とだけよばれて海を渡った。(略)この奴隷貿易の甘い汁を多くのイギリス人が享受していたがゆえに、一八世紀末、二度にわたって提起された奴隷貿易廃止法案が議会を通過することはなかった。

ところが、である。それからまもなく、一八〇七年、イギリス議会は大英帝国内部における奴隷貿易を廃止する法案を通過させ、さらに一八三三年には奴隷制度自体を禁じる法案を通し、翌三四年から五年間の経過措置を経て、大英帝国内部における奴隷制度は全面的に廃止された。以後、奴隷は大英帝国にいない、いや、いてはならない存在となった。それと並行して、イギリスは、奴隷のような苦境に陥った現地人を「救出し、解放する慈悲深き帝国」という新しいアイデンティティを育み、奴隷貿易の取り締まり活動をつうじて、それを世界に見せつけたのである。その延長線上に、自由主義、博愛主義を標榜する今のイギリスが姿を現わしたといっていい。いったいこの変わり身の早さは何なのだろう。(一四八〜一四九ページ)

(引用おわり:井野瀬久美恵『大英帝国という経験』)

奴隷労働に依拠した砂糖の生産と三角貿易は、莫大な利益をイギリス社会、およびイギリスの商人や投資家、株主、そして砂糖プランター(農園主)らにもたらしてきた。アメリカ独立戦争勃発の一七七五年当時、西インド諸島のイギリス人プランターや商人の富は、本国の同じ階層に属する人たちの一五倍ほどにものぼったと計算されている。プランターの多くは不在地主として本国で生活しており、なかには国会議員になる者も少なくなかった。そして、彼ら西インド諸島のプランター、奴隷貿易商人らの利害を守っていたのは、航海法や砂糖法など保護貿易法案を通過させたイギリス議会であった。また、一七八〇年代に本格化していく奴隷貿易廃止運動に対する最大の抵抗勢力も、ロンドンに拠点を置く「西インド商人・プランター協会」なる民間団体だった。

しかし前述のように一八世紀末にはいよいよ、西インド諸島における砂糖生産は成り立たなくなった。倒産するしかなかった。となるとイギリスでは奴隷労働を利用するメリットがなくなったのだろう。そこで奴隷貿易廃止、奴隷制度廃止へ向かったのである。だがただでは廃止せず、イギリスは「救出し、解放する慈悲深き帝国」となったのだと世界に思い込ませることがイギリスにとっては重要だったのだ。それができれば、奴隷貿易からの撤退を自国のイメージアップにつながるし、他国の奴隷貿易を取り締まることができてその産業競争力をそぐことができる、あるいは戦争の口実に使えるのだ。これは一挙両得である。

奴隷反対運動の主役は、イングランド北部キングストン・アポン・ハル(Kingston upon Hull)選出の国会議員ウィリアム・ウィルバーフォース(William Wilberforce)を中心とするクェーカー教区ラッパム派(Clapham)の人々、ケンブリッジ大学副総長のトマス・クラークソン(Thomas Clarkson 一七六〇〜一八四六)らであったという。彼らが活躍したという。クラークソンの活動はケンブリッジ大学の学生時代からのようだ。だがこのなかのクラッパム派については、ロンドン南西部、クラッパム・コモンの牧師ヘンリ・ヴェンと、バルト海貿易で富を築いたジョン・ソーントン(John Thornton)との出会いと交流がクラッパム派のはじまりだったという。

ウィルバーフォース クラークソン ソーントン

ソーントンはイングランド銀行総裁を務めたことがあり、慈善家としても知られ、彼の息子ヘンリとサミュエルは、父と同じ銀行家であるという。また、銀行家や貿易商人ら、ビジネスマンとして成功した人たちが頻繁にここを訪れたことで、彼らの活動は上・中流階級に浸透していったというから、この奴隷反対運動はあまり信用できない。

一八世紀初頭の啓蒙思想の当時から奴隷反対の声はあがっていたのであるが、その一八世紀にはその声は反対されて実現しなかった。ところがイギリスでは、一八三九年に奴隷制度全廃となり、アメリカでは南北戦争(一八六一〜一八六五)の最中の一八六三年に奴隷解放宣言が出されている。トマス・クラークソンはクラッパム派(クェーカー教徒の一派)と連携していたというが、結局、奴隷反対運動は国際金融資本家たちの筋書きで動いたものと思われる。なぜならそれによって、イギリスは過去の「人道に反する罪」の責任を問題にし、謝罪し賠償金を支払うことはなかったからである。何十年もの間、この人道を求める奴隷反対運動の演技を続けたのである。それによって、イギリスは過去の責任を問われることなく無傷のままで一八四〇年頃には「慈悲深き帝国」に変身できたというわけである。この、幾世代にもわたる長期間の運動を演ずるという手法によって、論点は微妙に操作され変わっていったのだろう。こうして人々は、ヨーロッパの過去の真実を忘れていき、騙されるのである。

奴隷貿易、奴隷制度という無慈悲な悪事を散々行って、それをやめれば「慈悲深き帝国」になれるという、おかしな論理である。ヨーロッパ文明では、このような間違った論理が通用するのである。他の文明では、そんな論理は通用しない。

そのイギリスの変身から五〇年後、コルストンのブロンズ像の建立が始まったのである。このころのイギリスは、そしてブリストルは、金融資本家たち内部の歴史家以外は、自分たちが奴隷貿易を行っていたことをほとんど忘却していたのだろう。

●救貧院

コルストンは、慈善事業の最初として救貧院を建てたという。この救貧院とはどういうところか。貧困者を収容する施設だということは分かるが、実態はよく分からない。イギリスには一〇世紀からあったという。

救貧院の様子

救貧院には、居住者の自立した生活が続けられるよう支援するという目的があることになっているが、そんな甘いことではないようだ。救貧院(Workhouse)は、貧困者(子供)たちを徐々に餓死させる機能も担ったようだ。チャールズ・ディケンズ(Charles Dickens 一八一二〜一八七〇)の小説『オリヴァー・トゥイスト(Oliver Twist)』(一八三七〜三九)から引用してみる。

チャールズ・ディッケンズ

(引用はじめ)

委員会の方々はたいそう賢明かつ学識深い諸公であられたので、(略)次のような規則を確立した。すなわち、すべての貧乏人どもは救貧院に入ることによって、徐々に餓死させられるか、救貧院に入らないですぐに餓死させられるか、どちらかを自由に選択すべきである(われわれは絶対に他人に強制するつもりはないのであるから)という規則だ。以上の見地から、毎日三度薄いおかゆ、週に二度たまねぎ、日曜日にはロールパン半分という食事を支給した。この他にも、(略)貧乏な夫婦を離婚させてやるお世話をご親切にも焼いて下さるとか、以前は男には家族を扶養する義務があったのだが、そうさせないで家族を男から引き離して独身者にしてやるとかである!

以上二つに関して、もしこれが救貧院と結びついていなかったとしたならば、社会の各階層からこうした救済を求める人々が数限りなく現われ出たことだろう。(略)こうした救済を求めようとすれば、救貧院とおかゆがどうしてもついて廻る。それで人々は尻込みしてしまうというわけだ。(二九〜三〇ページ)

(引用おわり:C・ディケンズ『オリヴァー・トゥイスト(上)』ちくま文庫)

これは一八三〇年代の話であるのだろう。当時救済を求める貧困者が非常に多かったのだろう。それで救貧院は費用がかさみ、財源が不足し、薄いおかゆを食べさせて餓死を待つことにしたのだろう。そうすると救済が必要な者も尻込みして来なくなり、ちょうどうまい具合だったのだ。それをディケンズはついたのだ。それにしても大量の貧困者を救済するのは費用がかかるのであり、それゆえに無理である。だから貧困者を大量に発生しないようにすることが肝心なのである。が、それができなかったのだろう。イギリスやヨーロッパは昔から大量の貧困者が溢れていたのだろう。昔から救貧院なるものがあったのだ。

結局、当時の大英帝国は世界覇権国であり、世界の富を集めてお金が溢れ、上辺(うわべ)も立派だったのだろうが、それにもかかわらず貧困を撲滅したり減少させたりすることができなかった、ということである。大英帝国が最盛期の頃でもこの調子なのだから、これはいったいどういうことなのか。大英帝国は本当に先進国だったと言えるのだろうか。当時のイギリスに学ぶべき点があったのだろうか。日本人はそのようなイギリスやアメリカに学んできたが、本当にそれでよかったのだろうか。本当は、日本人は自分の頭で自分の国のことを考えるべきであったのだ。それなのに日本は、このような西欧を手本にしていたのだ。現在でもそうであり、同じことだ。小室直樹氏や、副島隆彦氏、植草一秀氏など、日本にも世界に負けない一流の学者がいるのだから、日本人は先ずその人たちの声をよく聞くべきなのである。聞く耳持たない人が多い。また、聞く暇を持たないと言うべきか。

(つづく)