「185」 論文 歴史メモ:信仰と信念と理想から見た現代文明の本質(7) 鳥生守(とりうまもる)筆 2012年4月7日

●クエーカー開祖のジョージ・フォックスという人物

ジョージ・フォックス

新渡戸は『衣服哲学講義』(新渡戸稲造全集第九巻所収)において、クエーカーの開祖ジョージ・フォックス(George Fox 一六二四〜九一)について次のように述べている。ジョージ・フォックスは十七世紀の初めに生まれた人で、靴屋であった。靴屋という職業は座ったきり台の前にその身をおいて、始終金槌か何かで革(なめした皮)をこつこつ打ったり、あるいは縫ったりしている。だから前に見台を置いて仕事をしながら本を読むことができる。仕事は機械的にやりながら本を読むのである。

靴屋の様子

それでフォックスという人は、学問はない人だが、聖書だけは読んでいた。じっと読んで考えてついに一種の思想に達したのである。そしてSociety of FriendsあるいはQuakerという一種の宗派を作った人である。聖書を読んでいるうちに「宇宙というものは生きたものであって機械的のものでもなく死んだものでもない、宇宙は神に近いものだ」という考えが明らかになった。

フォックスは土地の宗教家に自分の煩悶を訴えて、どうしたらいいだろうと訪ねると、彼ら牧師たちはが教えるには、「まあ一杯飲んで、娘たちとダンスでもすればそれでよいだろう。そんなにおまえ苦しんでうなってもつまらぬということだ」としか答えない。フォックスは、これはだめだ、彼らから益を得るところはない、と考えて、そこで人間の社会を去って、深山のなかで考えようということで、山に引きこもる決心をした。

食べ物は山の蕨などを食えば間に合うし、夜露をしのぐには樹の洞でよいが、衣服はどうしようと思い、靴屋だから革衣を着れば一年たっても二年たっても破れまいということで革の衣服をこしらえた。山にこもったフォックスはその自分の考えを確信した。

以後彼は自分が理想と思ったことを他人の力を借りないでどこまでも貫徹しようという主義となり、それを実行、すなわち布教活動に入った(これが一六四七年らしい)。清教徒革命のオリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)の政府は、社会の秩序を乱すとして、何度も牢獄へ打ち込んだが、フォックスは自分の思う理想を貫徹しようとすることをやめなかった。牢屋へ入ったり出たりを繰り返した。十七世紀のイギリス思想界は群雄割拠で、「思想統一」などということは行われず、各自思う存分に思想信念を発表する傾向があった。

オリバー・クロムウェル

それでも、フォックスの起こしたクエーカー(友徒会)に対する迫害は激しかったため、信徒の若干はアメリカに難を避けた。そのためフォックスは自ら信徒訪問のため渡米し、親しく見聞し、その真に自由の新天地なることを知り、当時のイギリス王ジョージ一世の弟であるヨーク親王(後のジョージ二世、名誉革命で追放された)の領地(ニューヨーク州)の一部を割いてもらうことになり(一六七三年)、やがて多数の同士を移住させて、それが一六七七年には一国となり、「ニュージャージー」と命名されたのである。

ニュージャージーの位置(赤色の部分)

トマス・カーライル(Thomas Carlyle イギリスの思想家、一七九五〜一八八一)は、この開祖フォックスが革の衣服をこしらえたという出来事が、近世の歴史において何よりも特筆大書すべき最大の出来事だと述べたのである。近世最大の出来事は、ルターの宗教改革でも、ナポレオンの戦争でもない、フォックスの行ったこの行為だ、とカーライルは述べたのだ。

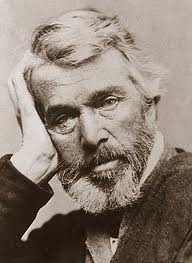

トマス・カーライル

以上のことを新渡戸は述べている。今はどうだか知らないが、かつてはイギリスにもジョージ・フォックスのような、神のような行いをしようとした剛直な人々、ヨーロッパの合理性(言葉のかたまり)が捨象しようとした世界を感じ取り、その世界をしっかり見つめて生きようとした人々が、いたのである。そしてまたそのフォックスを称揚するカーライルのような人々も、いたのである。

フォックスの生きた時代は、清教徒革命(一六四二〜四九年)、チャールズ一世処刑(一六四九年)、航海法(一六五一年)、ホッブズ著『リヴァイアサン』(社会契約説、一六五一年)、第一次英蘭戦争(一六五二〜五四年)、王政復古(一六六〇年)、第二次英蘭戦争(一六六四〜六七年)、蘭領ニューアムステルダムが英領ニューヨークと改名(一六六四年)、ロンドンのペスト大流行(一六六五年)、ロンドンの大火(一六六六年)、第三次英蘭戦争(一六七二〜七四年)、ニュートンの万有引力説(一六八七年)、名誉革命(一六八八〜八九年)、ウィリアム王戦争(イギリス・フランス間植民地戦争、一六八九〜九七年)、ファルツ継承戦争(ルイ14世、一六八九〜九七年)などがあった頃だ。そして強者による弱者追い出しの「囲い込み」があっただろう。激動の時代である。クエーカー(フレンド派)はこの時代に生まれたことになる。

啓蒙思想家ジョン・ロックもこの時代の人である。彼ロックは、信教の自由を唱えるようになったが、それでもクエーカー(とカトリック)は弾圧すべきだという思想だった。ちなみに新渡戸は自分自身の師匠はカーライルであると公言している。新渡戸はこの少数宗派クエーカーを本物のキリスト教だとして信仰したのである。新渡戸は青年時代から、終生それは変わらなかったようだ。

またクエーカーは東洋(日本)に通じる思想を確かにもっている。だからキリスト教に改宗したといっても、新渡戸の信仰は日本を捨てたとは言えない。実際新渡戸は、夏目漱石ら以上に日本人の心を保持している。彼の書いた本を読めばそれが分かる。彼は日本の心をもったまま世界に立ち向かった人である。

●クエーカー教徒ウィリアム・ペンという人物

これも新渡戸による(『米国建国史要』)。ウィリアム・ペン(William Penn)はクエーカー派の一員であり、迫害を受けるクエーカーたちのために遠くアメリカに避難地を求めようとした人物である。元来ペンは名門の出で、父は子爵海軍中将として、オランダとの戦争で勲功を立て、当時宮中での覚え目出度く、民間にも名声が高かった。

ウィリアム・ペン

ウィリアム・ペンはその長子として一六四四年に生まれ、俗才もあり、学問にも秀でた上に容貌風采も非常に優れ、二代目の子爵として何の不足もない貴公子であった。ところがペンは、少年のときから深く感じるところがあって、やがて世間的のものをすべてなげうち、父の失望と憤怒を顧みず、親族友人と袂を分かち、世間の嘲笑と嫌厭とを受けつつあるクエーカー教(友徒宗)に入った。以後、イギリス国教会に対抗して伝道するのであるから、ロンドン塔や新門牢の中に幽囚の身になることもあった。

そのうちに父が多大の財産を残して没した。そのなかに、父が政府より受け取るべき高額の債権があった。当時のイギリス国王ジョージ二世(George II)は、イギリス史上音に聞こえた放蕩児で、この債務を完済することはできなかった。ペンはこの金額の代わりに、アメリカに四万平方マイルの地(我国本州の半分に過ぎるほどの面積)を申請すると、王も喜んで直ちに許し、一六八一年三月四日の詔書を以って、ペンを新領地の領主知事とした。そしてペンの名前を取って、「ペンシルヴァニア」すなわち「ペンの森」と命名した。

ジョージ二世

その翌年一六八二年には、ペン自ら百余人のクエーカー(友徒)を率いて渡航した。そこペンシルヴァニアはイギリス国王から得た領土にもかかわらず、再び先住民に代価を払い、領土の中心たるべき所に市街を開き、政治の機関を設けた。これが今日の大都市フィラデルフィア(Philadelphia)である。

現在のフィラデルフィア

ペンは兼ねてから胸中に描いた理想郷をこの地に実現し、信仰の自由をはじめことごとく人権を重んずる民主主義的政治(democracy)の模範を示そうとした。彼の政見は次の一句に尽くされていた。その一句とは、「政治の大目的は、民衆をして権力を崇敬せしめ、そして権力の乱用より民衆を守ることにあり、なぜなら、服従なき自由は混乱であり、自由なき服従は奴隷であるからだ(It is the great end of government to support power in reverence with the people, and to secure the people from the abuse of power; for liberty without obedience is confusion, and obedience without liberty is slavery.)」というものだった。

ペンが領地のために制定した憲法が、民権と自由とを大旨としたことはもちろんである。たとえば、信教の自由、官吏の民選、十二歳以上の児童の官費による実業教育、監獄における囚徒の労働、などである。これは当時においては、郡を抜いた先見であった。(注、今日の二十一世紀の日本でも、「官吏の民選」と「児童の官費による実業教育」は、なされているとは言えない)

さらにペンの先住民対策は、今なお有力人種が劣勢人種に接触するに当たっての模範となるものであったが、その一端は次の一句で察せられる。これは彼がフィラデルフィアの公園、当時は草深き広野の楡(にれ)の木の木陰で初めて先住民の酋長等に会見した時の演説の一説である。

「We meet on the broad pathway of good faith and good will; no advantage shall be taken on either side, but all shall be openness and love. I will not call you children, for parents sometimes chide their children too severely; nor brothers only, for brothers differ. The friendship between me and you I will not compare to a chain, for that the rains might rust or the falling tree might break. We are the same as if one man’s body were to be divided into parts; we are all one flesh and blood.」

「今ここに、われらは信用と親睦との大道において出会った、お互いのスキに乗ずることなく、何事も公明と愛とを以って交わるべし(注、新渡戸は、loveに最も近い日本語は「誠」であると言っている)。我、汝を子と呼ばず、何となれば、親は時に子を責めて度を越えることがあるからだ、また兄弟と呼ばず、何となれば、兄弟も相争うことがあるからである。汝らと我との間の友情を鎖にたとえることを望まず、何となれば、鎖は雨露によって錆び、倒れる木によって断ち切られるからである。汝らと我は、あたかも一身同体を二つに分かつ如くであり、実は一つの肉、一つの血である」

ウィリアム・ペンは二年の滞在の後、本国のクエーカーの困窮を救うため、そして領土の境界を調査するため、イギリスに帰り、十五年後に再び渡米したが、この間、愛する妻子との死別や謀反の嫌疑による投獄、領地を一時没収されるなどの災禍に遭った。幸いに領土は再び返されたけれども、またもや領土返納を命ぜられそうになり、それを食い止めるために再度帰国しなければならなかった。このようにしている間に、「ペンシルヴァニア」には人口の増加とともにクエーカー以外の不逞の輩が夥しく入り込んで我欲を謀ったので、創立者ペンの理想は行われなくなった。ペンは結局悶々のうちに一七一八年、イギリスで老死した。

これが新渡戸によるウィリアム・ペンの簡単な紹介である。もっとも新渡戸は、『建国美談』、『ウィルリアム・ペン伝』で、非常に詳しく紹介している。それは、私はまだ読んでいないが、新渡戸はウィリアム・ペンを重視し、ウィリアム・ペンを自分の理想としているのだろう。なおこのウィリアム・ペンは、アメリカ独立革命のときに、貧しい植民者(開拓農民)たちの間で一世を風靡した『コモン・センス』(一七七六年刊)をかいたトマス・ペインとは別人物である。念のため。

トマス・ペイン

ウィリアム・ペンは、先住民たちと自分たち白人たちとは一身の関係であり、一つの肉、一つの血のように不可分の関係にあると言っているのだ。信教の自由を唱えた上で、一身の関係と言っているのである。例え風俗習慣が違っても、姿形に違があっても、さらに宗教が違っていても、我々はみな一身の関係であると言っているのである。一身の関係とは、一度たりとも相争うことがあってはならない、ということである。

相手の悲しみは自分たちの悲しみであり、相手の喜びは自分たちの喜びなのである。力を合わせて何かを行うばかりではなく、その結果生じたことをも、互いに公平に分かち合うことなのである。人類が出会うとは、そういうことだ。人類の出会いとは、その時点から有機的結合が始まるということだ。そのためには一度たりとも「相手に手向かってはならない」のである。何かあれば話し合って調整を行うということだ。これが、ペンの思想である。

この思想、これこそ、クエーカー教の真髄(エッセンス)である。なお、彼が理想の拠点として開いた都市フィラデルフィア(ギリシア語で「兄弟愛の市」という意味)は、そこで大陸会議や独立宣言の起草がなされ、また一七九〇〜一八〇〇年までアメリカの首都であった。

●ウィリアム・ペンの思想こそ、政治のエッセンス

このウィリアム・ペンの思想こそ、民主政治(democracy)のエッセンスなのであった。アメリカ十三州の内にはその他ニュージャージーやマサチューセッツのように、理想を掲げて出発した州があった。しかし、植民が軌道に乗って人口が増えるにしたがって、その理想はつぶされていったのである。その後、イギリスが七年戦争(一七五六〜六三年)で財政難(借金が膨大)となりアメリカ植民地への課税を行うようになったので、アメリカ十三州は独立することになった(一七七五〜八三年)。

独立後のアメリカ合衆国憲法は、そのような理想が潰えた後にできた憲法なのである。理想の残骸は部分的に見られるが、それは理想からは程遠い、欠陥のある憲法なのである。またアメリカの民主政も、理想とは程遠い民主政となったのである。

民主政は、その背景の基盤に、人々が有機的つながりを持っていて一体不可分の関係であるという思想が存在しなければ、本当に機能し得ないのである。ただ普通選挙を行いテレビやラジオなどのメディアで速報をするというお祭り騒ぎや馬鹿騒ぎをしたところで、民主政が機能したとは言えないのである。今日では、このことが完全に忘れ去られており、底なしの堕落へと進んでいるのである。

フランス革命は、近代市民革命などではない。フランス革命は、国王はじめ、王族の首は斬られ、パリの町は貴族の血を以って朱の海と化し、幾多の無辜の民は屠られて血祭りとされ、社会の紀綱は全く廃れて、言語に絶した惨状を呈し、人類の歴史に消すべからざる汚点を残した、そういう残忍で恐ろしい革命だったのだ。フランス革命とは、市民革命どころか、歴史の汚点だったのである。日本では現在、学校で間違って子供たちに教えている。

この革命がドイツにも波及し、ドイツでも同じような惨状になる怖れがあった。しかしドイツでは、そのような破壊は起こらなかった。それはなぜか。フランスでは社会とは個々人の集合であり、一人一人が各自の利益を得るものとして集まりさえすれば社会が構成されるという、ルソー(一七一二〜七八)の思想が定着していた。

ところがドイツではカント(一七二四〜一八〇四)のように、国家、社会は一つの有機体であるから、個人は勝手放題な行為はできない、個人と個人との間、また個人と団体、社会、国家との間にも侵すべからざる厳粛な関係が存在するのであって、これを義務といい、道徳観念である、というそういう思想が一般に定着していた。このカントをはじめ、フィヒテ(一七六二〜一八一四)、ゲーテ(一七四九〜一八三二)、シラー(一七五九〜一八〇五)らの思想の普及によって、それが幸いして、ドイツはフランスのような惨状、破壊に至るのを(結果的に)回避できたのである。

(つづく)