「195」 論文 日本権力闘争史 日本権力闘争史−源頼朝編―(2) 長井大輔(ながいだいすけ)筆 2012年8月26日

●反乱軍に対する防衛態勢強化のための京都帰還

福原の市街整備は着々と進められていた。しかし、朝廷はなかなか、正式な福原「遷都」の命令を下さなかった。寺社と貴族が反対していたからである。

首都機能が福原と京都に分散されたため、貴族たちは儀式の度に、京都・福原間を往復しなければならなかった。三天皇は福原に移ったが、大半の貴族は京都に残ったため、天皇と貴族が切り離され、朝廷儀礼に支障を来(きた)すようになっていた。京都は、朝廷儀礼を行う官庁街と、宗教儀礼を行う寺社がセットになっているため、これまで、そのようなことはなかった。福原「遷都」は、貴族からみれば、「朝廷の破壊」であった。これを機に、浄海(清盛)に対する貴族集団の支持が急落し、親平家公卿も浄海から距離を取り始めた。

また、寺社は、京都を鎮護し、朝廷と結びついて、はじめて特権を維持できる。たとえば、京都の経済と密接不可分の関係にあった延暦寺は、福原「遷都」により、俄(にわ)かに経済的に困窮し、僧侶の離山が相次いだため、「遷都をやめなければ、山城(やましろ、京都府)・近江(おうみ、滋賀県)を占領する」と、大衆たちが朝廷に通告する事態にまで発展している。

延暦寺

最終的に、浄海に「還都(げんと、遷都中止)」を決意させたのは、宗盛(むねもり、浄海嫡男)である。宗盛の「還都すべきだ」との発言に、浄海(清盛)は激怒し、二人は口論になったものの、結局、浄海が折れて、11月、京都に帰ることが決定した。こうして、平家は「遷都」を断念し、京都に帰ることになったが、還都には、内乱を鎮圧するために戦時体制を確立するという積極的な意味合いもあった。京都に戻ると、平家はすぐさま戦闘態勢に入った。

12月、早速、平家嫡流の精鋭部隊を率いる知盛(とももり、浄海四男)が、近江源氏の山本義経(やまもとよしつね)・柏木義兼(かしわぎよしかね)兄弟を撃破した。義経や義兼は、美濃(みの、岐阜県)や尾張(おわり、愛知県西部)の武士たちによって支援され、延暦寺・園城寺・興福寺の大衆とも連携しており、強力だった。近江は北陸道からの物資の流通経路であり、政権の死命を制する交通の要衝(ようしょう)であった。

園城寺 興福寺

また、平家が京都にもどってくると、持ち越しになっていた興福寺との対決が再燃した。奈良(南都)には、重衡(しげひら、浄海五男)を大将軍とする官軍が派遣され、興福寺大衆を攻撃、戦いの中で平家軍の放った火により、興福寺・東大寺(とうだいじ)が灰燼(かいじん)に帰した。ただし、これは重衡にとって、予想外のことであった。当初の予定では、僧房(僧侶の宿舎)のみを焼き払うつもりだったが、放った火が風に煽(あお)られて、広範囲に燃え広がり、結果的に大仏までも消失してしまうことになったからである。こうして、知盛・重衡の奮戦により、戦況は平家優勢に推移し、反乱勢力を美濃以東に押し返すことができた。

東大寺大仏殿

1181年1月、憲仁(高倉)が21歳で死んだことにより、行真(後白河)が政権に復帰した(「行真・近衛基通(もとみち、摂政)政権」の成立)。これは浄海の要請によるものであり、浄海は厳島内侍(いつくしまないし)に産ませた御子姫君(みこのひめぎみ、冷泉局)を、行真に入侍(にゅうし、嫁入り)させた。2月、宗盛自ら関東征伐に乗り出すはずであったが、閏(うるう)2月4日、浄海が64歳で死んだため、中止になった。

すでに2月の段階で、平家は美濃・尾張を制圧しており、3月には重衡が、美濃・尾張境界の墨俣(すのまた)で、源行家(ゆきいえ、義朝の弟)・義円(ぎえん、義朝八男)を打ち破っていた。墨俣合戦の結果、西の平家方と東の諸源氏勢力が、三河を挟んで睨(にら)み合う膠着(こうちゃく)状態に入った。

治承・寿永内乱勢力図(1181年)

朝廷は宗盛を「惣官(そうかん)」に任じて、近畿地方の防衛態勢を固めるとともに、越後(えちご、新潟県)の城長茂(じょうながもち)・陸奥(むつ、東北地方)の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)に、頼朝・武田信義追討宣旨を発し、東国の源氏諸勢力を挟撃(きょうげき)する構えに出た。浄海死後、行真と宗盛は協調して、内乱の鎮圧に当っており、行真は朝敵追討の武力として平家を頼りにし、宗盛は「朝廷の擁護者」を自任していた。

(引用開始)

清盛がいなくなり、後白河の世になったとなれば、平家は急速に没落しそうなものである。おそらくは頼朝もそのように期待したであろうが、その気配はなく、平家は宗盛を中心にして勢力を保った。後白河が案外に平家に対して協調的であり、平家と対立するような姿勢をみせないからである。後白河は摂政基通とも親密になっていた。 (河内祥輔『天皇の歴史04天皇と中世の武家』77ページ)

(引用終了)

行真と浄海の関係は、浄海が摂関継承問題において原理原則の貫徹にこだわったため、ついには破綻(はたん)した。宗盛は、行真に対して、低姿勢に出た。宗盛は、父・浄海よりも、もうちょっとうまく行真とつき合おうとしたのだろう。

●日本史上はじめての快挙、義仲の京攻め

1181年と82年は、二年続いて発生した大飢饉(だいききん)の影響により、目立った戦いは見られず、一息入れた年となったが、飢饉の影響を受けなかった北陸道では、戦闘が続いていた。

源義仲

1180年9月、信濃(しなの、長野県)で挙兵した源義仲(よしなか、木曽義仲)は、翌81年6月、頼朝・信義を追討すべく南下した越後の城長茂を迎撃、これを打ち破った(千曲川・横田河原合戦)。9月、義仲の挙兵に呼応して蜂起(ほうき)した北陸諸国の国人(こくじん、土着勢力)を追討するため派遣された平家軍が、越前(えちぜん、福井県東部)・加賀(かが、石川県南部)国人に敗れた(越前水津合戦)。この合戦により、越前を境にして、西の平家と義仲・北陸国人勢力の軍事バランスが成立した。

長茂を破って義仲が越後に進出する一方、頼朝と甲斐源氏は信濃の武士たちを次々に服属させ、信濃を全面的に勢力下に組みこんで行った。そもそも、信濃は義仲の出身地であったが、諸勢力が群雄割拠する状態にあり、義仲もその中の一つに過ぎなかった。だから、越後に進出したとは言っても、実際には、義仲が頼朝・甲斐源氏によって信濃から追い出されたというのが実情である。しかし、これが義仲に幸運をもたらすことになる。北陸道は、豊かな穀倉地帯であったからだ。義仲は北陸道を新たなる拠点と定め、ここに独自の勢力圏をつくり上げることになる。

また、義仲は関東でも、頼朝と対立した。1182年2月、それまで、頼朝に服属せず、独立を保っていた常陸の源義広(よしひろ、義朝の弟、志田義広)が義仲に合流しようと下野(しもつけ、栃木県)を通過中に、頼朝方の小山朝政(おやまともまさ)と合戦になったからだ。敗れた義広は、義仲のもとに逃げこんだ。これを機に、義仲と頼朝の間に緊張が走るが、最終的に義仲が息子の義高(よしたか)を人質として頼朝に差し出すことで、和解した。これにより、義仲は関東への進出を断念することになったが、その代わり、全戦力を北陸道の合戦に集中させることが可能になった。

1183年4月、北陸道を奪回すべく、平維盛を大将軍とする追討軍が北陸道に派遣された。追討軍は快進撃を続け、北陸道を北上するが、義仲はこれを加賀・越中(えっちゅう、富山県)境界の砺波山(となみやま、倶利伽羅峠[くりからとうげ])で迎え撃ち、撃破した。

その後、義仲は北陸道を南下して、京都への進撃を開始するが、越前で一旦軍勢を止め、入京の最後の関門である延暦寺に対して、協力を要請する使者を送った。京攻めの成否は、大衆三万人を擁する延暦寺の動向にかかっていた。延暦寺が味方につくことが分かると、義仲は軍勢を近江に進めた。義仲は、遠江(とおとうみ、静岡県西部)から上京してきた安田義定、大和(やまと、奈良県)の源行家、摂津・河内(かわち、大阪府東部)の多田行綱(ただゆきつな、源行綱)とともに、京都を包囲した。

治承・寿永内乱勢力図(1183年)

戦況が平家にとって悪化する中、京都防衛が不可能と判断した宗盛は、行真(後白河)・言仁(安徳)両天皇を伴い、京都を抛棄(ほうき)して西国への撤退を決意する。いわゆる「平家の都落ち」である。しかし、この平家の西下(さいか)には、「戦略的撤退」というべき側面もあった。

(引用開始)

ただし、これはたんなる敗走とは言い切れず、瀬戸内海の水運を掌握し、厳島神社・大宰府など、西国の重要拠点をおさえる平氏が、新たな政治支配の場を求めた行動という側面をも見るべきだろう。源氏が東国の支配者としてたちあらわれたように、西国の地域権力として平氏が勢力を温存・強化する道は、いぜん残されていた。 (上杉和彦『源頼朝と鎌倉幕府』112ページ)

(引用終了)

宗盛は、早期の京都奪還は可能だと考えていた。行真と言仁の身柄さえ確保していれば、京都を抛棄しても、平家は官軍であり続けられる。しかし、ここで宗盛にとって、想定外のことが起きた。平家とともに都落ちすることを嫌がった行真が、行方を晦(くら)ましたのである。行真が避難した先は、延暦寺であった(7月24日)。「朝廷の擁護者」を自負していた宗盛にとって、行真の離反は予想外のことであった。

25日、宗盛は言仁と三種の神器を伴い、一族を率いて福原に撤退した。主だった王族・貴族を連れ出す暇もない遽(あわただ)しさであった。途中まで同行していた摂政・近衛基通も脱落し、延暦寺の行真のもとへ走った。そもそも、行真に平家の都落ち情報を漏らしたのは、この基通だった。

(引用開始)

『玉葉』の八月二日条には、つづけて摂政基通が(引用者註:7月)二〇日ごろ「密議」の内容を聞き、冷泉局(略)を使って法皇に密告したとある。後白河は七月の上旬ごろから基通に「愛念」の気持ちをいだいており、「密議」のその日「御本位を遂げ」た(略)。冷泉局が両者の「媒(なこうど)」となったとあるから、基通は彼女の密告を手土産に、そそくさと法皇の寝所に渡ったのであろう。 (高橋昌明『平家の群像』133−134ページ)

(引用終了)

九条兼実(くじょうかねざね)は、行真と基通の男色関係を「君臣合体」の「至極(しごく)」と表現している。基通の他にも、前関白(さきのかんぱく)・松殿基房(まつどのもとふさ)、兼実、親平家派の源通親(みなもとのみちちか、村上源氏)など、公卿(くぎょう、三位以上の官吏)たちが続々と行真のもとに集結した。「平家の護持僧(ごじそう)」とまで言われた天台座主(てんだいざす、延暦寺住職、天台宗の代表)・明雲(みょううん)でさえ、平家の西下に同行しなかった。行真は27日、洛東(らくとう、京の東、鴨川以東)の法住寺殿(ほうじゅうじどの)に戻った。義仲と行家は28日、入京した。

義仲というと、どうも一般的には猪突猛進の田舎武者で、北陸から勢いに任せて、京都に流れこんだというイメージがあるが、実際には、入京に当って、慎重にことを進めている。

(引用開始)

また、彼らは平家と入れ換わりにすぐに京に入ったのでもない。義仲勢の入京は二十八日であり、平家の都落ちから三日後であった。この間、京には源平両方ともに存在しないという、一種の真空状態が生まれ、貴族は治安の悪さを嘆くことになる。これは義仲勢が自粛したためである。彼らが入京するには、後白河の許可を得る必要があった。武士にとって京とはそのようなところであった。 (河内祥輔『頼朝の時代』83ページ)

(引用終了)

入京した軍勢の構成は、義仲、行家、安田義定、山本義経など源氏諸勢力の混成軍であり、それぞれの連携も緊密ではなく、統制もとれていなかった。京都は物資が不足していたため、義仲勢は京都の住民との間に、物資の奪い合いを演じている。

●以仁路線の正統な後継者は、義仲である

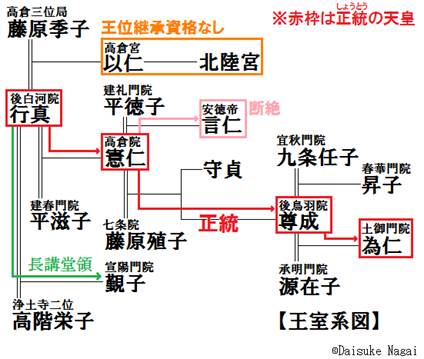

平家が言仁と神器を伴って西下したことは、京都に残って朝廷を存続させようとする行真(後白河)たちに難題を突きつけた。平家が憲仁(高倉)の長男・言仁(安徳)と次男・守貞(もりさだ)を連れ去ってしまったので、京都に残った三男・惟明(これあきら)か、四男・尊成(たかひら)のどちらかを、即位させる必要があった。王位継承問題で朝廷が揺れる中、義仲は突然、以仁の遺児・北陸宮(ほくりくのみや)の擁立を行真に迫った。

行真は、王位は憲仁の子供に継がせるべきことを説明したが、義仲は聞かなかった。行真の意中の後継者は尊成であったが、惟明・尊成に加え、義仲の推薦する北陸宮の三人の中から占いで選ぶこととし、占いの結果、予定通り、尊成が新しい天皇になることが決まった。8月20日、尊成は三種の神器を継承することなく、践祚(せんそ、即位)した(後鳥羽院[ごとばいん])。義仲が王位継承問題に介入したことにより、行真や貴族は義仲に対して嫌悪感を持つようになった。

義仲の北陸宮擁立は失敗した。そもそも、行真にとって、以仁は「謀反人」であった。以仁は、以仁事件の際、逃亡先の園城寺において、武士に向けて手紙を書いていた。以仁は武士たちに対して、平家の打倒を呼びかけるとともに、自身の即位を予告していた。彼は、平家とともに、憲仁の王統を葬り、新しい王統をつくろうとしていた。以仁の主張に対する朝廷の反応は冷たく、行真は以仁を生涯、許すことはなかった。

憲仁の王統を正統(しょうとう、王家の嫡流)と決めたのは、ほかならぬ行真だったからだ。その行真が決めた正統を否定し、以仁は自身の即位を予告していた。ゆえに、行真にとっては、以仁は許すことができない「謀反人」なのであった。

義仲も、そして頼朝も、以仁の手紙を掲げて戦っていた。義仲の兄・仲家(なかいえ)は以仁事件に与(くみ)し、宇治(うじ、京都府宇治市)で戦死した。義仲は兄の遺志を受け継ぎ、以仁の遺児・北陸宮を王位につけるため、平家と戦った。義仲勢にとって、北陸宮は即位すべき人物であり、また彼らは北陸宮が当然、即位できるものと思いこんでいた。北陸宮の存在が、義仲勢に京攻めを達成させた原動力であった。

そもそも、義仲の行動は仲間の武士たちの意志によって、規制されていた。何でも、義仲一人で決めていたわけではない。義仲は、仲間の武士たちの意向を汲(く)まなければならなかった。頼朝が富士川合戦で、上総広常や千葉常胤の意向により、京攻めを断念したように、義仲は武士たちの意向によって、京攻めを敢行したのである。北陸宮の擁立も武士たちの要求であり、義仲は彼らの要求を実現しなければならない立場にあった。

(引用開始)

義仲勢は、北陸宮という皇位継承者を得たのである。というよりも、彼らは北陸宮を皇位継承者と信じたのだ、と言うのが正しい。北陸宮は以仁に代わる人物として、この上なくふさわしい。ここに彼らは、平家と全く対等の立場で戦うことができるようになった。それは、安徳と北陸宮と、どちらが正統の天皇であるかを争う戦いである。そもそも、天皇の正邪の判定は後白河に委ねられねばならない。故に、京攻めは必然になる。彼らにとって京攻めとは、後白河のもとに正しい皇位継承者を送り届けるためのものであった、と言えるであろう。 (河内祥輔『頼朝の時代』90−91ページ)

(引用終了)

北陸宮を擁立した義仲こそ、以仁路線の正統な後継者なのである。ところが、行真は以仁を謀反人とみなし、「正統」の憲仁の四男・尊成を即位させた。行真ははじめから、以仁の檄(げき、手紙)の信奉者である義仲とは組めないと考えていた。北陸宮の擁立に失敗した時、義仲の命運は尽きていたのである。

他方、頼朝も「挙兵」の大義名分は、以仁の手紙だったのである。頼朝はすでに、1181年7月頃から、行真と秘密裏(ひみつり)に交渉を開始していた。その後の交渉の中で、頼朝は行真が以仁を謀反人とみなしている事実を知り、以仁の手紙を破り捨てた。義仲にあって、頼朝になかったもの、それは北陸宮である。義仲は、幸か不幸か、北陸宮をつかんでしまった。北陸宮を実際に握ってしまった義仲は、以仁路線を抛棄することができなくなった。しかし、頼朝の手許(てもと)には、以仁の手紙、紙切れ一枚しかなかった。

(つづく)