「214」 論文 天然ガスの時代―太陽エネルギーは本当に原子力エネルギーの代替になりえるか(3) 鴨川光(かもがわひろし)筆 2013年7月15日

●薪炭(しんたん)が文明を作り、環境を破壊してきた―そして文明も滅ぼした

本書「エネルギー論争の盲点」を読んでいて最も印象深かったのが、第三節「エネルギーが作った文明史」(四〇ページ~五五ページ)である。

この中で石井氏は、人類が文明を築き上げてから、一五〇年前に産業革命で石炭を使うことになる前までの「動力源と技術史」と題したエネルギー史を簡単に検討している。この小史は①薪炭(しんたん)、②牛馬、③水力、④風力の四つに分かれている。

まず何と言っても①の薪炭(しんたん、まきずみ)である(四五ページ)。

産業革命以前、人類は暖房、調理、土器製造、治金等の熱源として薪炭を使っていた。薪は山、森林があれば資源には事欠かないが、最大の問題は、薪は容易に枯渇(こかつ)することである。

四五ページではまず、メソポタミア文明が紹介されている。ここでは最初の一一〇〇年間は日干(ひぼ)しレンガを使っていた。ところが、紀元前三〇〇〇年頃(文明は五〇〇〇年前からだといわれている。インドのハラッパー、モヘンジョダロは七千年、八千年前らしいがはっきりしていない)から、素焼きレンガを使い始める。ここからウルやウルクといったシュメール人の大都市やジグラートといった、巨大建造物の建築が可能になった。

モヘンジョダロの遺跡 ハラッパーの遺跡

最大の繁栄はシュメール最後の王朝「ウル第三王朝」だが、最盛期には二十万から三十万の人口であった。ところが、この巨大建造物の建築を可能にした素焼きレンガは、大量の薪炭が燃料として使われるのである。

そのため「森林伐採などによる土壌(どじょう)流出と、その間接的影響による灌漑(かんがい)地の塩害によって農業の人口維持力は激減」したという。当然、森林の大規模伐採により焼失し、大洪水が多発するようになった。インダス文明滅亡の原因も同じである。(四六ページ)

インダス文明とは、プレヒストリーであるモヘンジョダロ、ハラッパーといった遺跡にだけ残る文明である。ヒンズーやバラモンといったインドとは別物の、それらよりはるかに昔の文明のことである。

モヘンジョダロ、ハラッパーの遺跡の写真を見て驚くのは、エジプトやギリシャ、マヤといった古代遺跡と違って、これでもかとばかりにレンガで作られた都市であることだ。ほかの古代遺跡には、切り出した石や大理石などが大規模に使われているというのに、インダスの古代史跡では、レンガばかりが目につく。

インダス文明だけが四大文明のうちでもっとも古く、歴史以前(文字は一応あるが、ほとんど解読できないままである)の文明という特異なものであるのは、他の文明よりも早くに滅んでしまったからである。その原因はやはり、大規模な素焼きレンガによる都市建設、それに伴う森林の長期で継続的な皆伐(かいばつ、一斉にある一帯の森林を残さず伐採すること)であったからではないかと思えてくる。当然洪水や地盤のゆるみが起こったであろう。

ここには書かれていないが、このかつてあった文明地域の環境破壊と大災害の原因は、エジプトに関してもよく言われることである。ナイル川の周囲の大きさは、本来は鬱蒼(うっそう)と茂った大森林だったと言われている。

副島隆彦氏は、ナイル川の金を掘りつくしたことをエジプトの文明滅亡の原因としたが、それは文明崩壊の二次的・間接的崩壊の原因であり、エジプトの諸王朝の覇権衰退の原因というべきであろう。

文明の崩壊はエネルギー源の枯渇(素焼きレンガの製造の燃料である薪炭の素である森林の大規模な伐採)が大きな原因であろう。

近代以降のヨーロッパではどうか。欧州での森林伐採は、中世から始まったようである。このころに製鉄産業が勃興し、窯業、レンガ製造、暖房、炊事のために、一八世紀までに森林の大規模破壊を行ったようである。(四六ページ)

産業革命の直前に、ヨーロッパ全体での薪炭の消費量が年間二億トンに達し、年間一万平方キロメートルの森林が消失していった。これは建築用の木材を除外した数値だという。イギリスでは森林がほぼ消失し、木炭の価格が高騰し始め、製鉄業が存亡の危機となる。

そこで、それまで知られてはいたが、ただ汚いだけでまったく顧(かえり)みられなかった石炭を使うようになっていったのである。これは意外な真実である。その後、ジェイムズ・ワットによる蒸気機関の発明を経て、産業革命が興り、現在に至る。

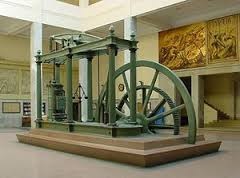

ワットの蒸気機関

イギリスが世界の工場になったのは、勤倹貯蓄・知的指向型の生活様式の為ではない

石井氏は、あくまでもエネルギーという視点で文明史を語り続ける。

文明を語る上で、最早疑いえない常識ともなっているのは、ナイルやチグリス・ユーフラテス、インダス、黄河といった大河があり、その水の恵みによって農耕が発達し、船による交易が栄えるといった、農業と水ありきの文明論である。

石井氏はこれに対し、文明とは火=エネルギーと森林があったためだと正反対のことを主張している。文明の発生と発達とは「水」ではなく「火」。これはいまさらながら括目(かつもく)すべき事柄である。

人類が二〇〇万年前のホモ・ハビリスから、百八十万年前のホモ・エレクタスへの飛躍的進化の原因は「火の使用による加熱料理」なのだということを、人類学者(ナチュラル・アンスロポロジスト、文化人類学ではない方の人類学)、リチャード・ランガムという人物を引用して述べている。

要するに、食材は加熱することにより、効率的にエネルギーが得られるのであり、同じ分量を食べても、それを消化することにエネルギーを費やしてしまうので、体内に取り入れられる正味のエネルギー量は減ってしまう(三九ページ)。人類は食材加熱により、エネルギー摂取の効率化を図ったのである。

さらに人類は、エネルギー源の効率化を始める。その最初が薪炭と牛馬であった。これにより、人間のエネルギー使用量は食事で得るエネルギーの二、三倍となる。これが産業革命まで五千年近く続く(シュメール文明が五千年前からだとするとだが)。

薪炭同様に、動力エネルギー源として人間は紀元前三千年前から牛を、紀元前二千年頃から馬を使うようになった(四八ページ)。牛馬の導入によって、一五世紀から一八世紀のヨーロッパでは、牛馬の牽引力によって、約一億五〇〇〇万人分、当時のヨーロッパ人口の約二倍の労働力を確保することができたという(四九ページ)。

しかしその分牛馬は膨大な量の穀物を消費する。一九世紀のイギリスでは、約三五〇万頭の馬が年間四〇〇万トンの穀物と干し草を食べた。そのため英国全面積の約三割、六万平方キロメートルの農地が牛馬の飼料用であった。

そのため、世界の人口は、紀元前三〇〇〇年から産業革命までの間に一〇〇〇万人から、三、六億人までゆっくりと増えていったが、その間の五〇〇〇年間、世界の人口はそれ以上増えることはなく、頭打ち状態が続いた。

それが産業革命以降、たったの二〇〇年の間に、世界人口は一六億、二〇世紀には六〇億人となった。その原動力となったのが石炭であり、ワットの蒸気機関であった。

石井氏は、四三ページでカリフォルニア大学のグレゴリー・クラークを批判している。石井氏によれば、グレゴリー・クラークは一八世紀の幾多の発明と産業化は「勤倹貯蓄型(きんけんちょちくがた)の文化が蔓延(まんえん)したからだ」という説を述べているが、真実はそうではなく、英国に石炭があり、それを活用したことが産業発展の原因であるとしている。

私自身は、九〇年代の終わりごろに渡部昇一氏の著作で、同じような勤倹な生活態度や思想が近代を推し進めたという主張をたびたび読んだことがある。こうした主張はマックス・ウェーバーの、「プロテスタンティズムがヨーロッパを近代化したのだ」という、二〇世紀以降の社会学者たちの主張が元である。

この主張に対してはヴェルナー・ゾンバルト(Werner Sombart)による「ユダヤ人の合理思想、ラショナリズムが、つまりはお金の正当化こそが近代を開いたのだ」という考え方がある。マックス・ウェーバー(Max Weber)の思想は、今では数々の批判がなされている。

渡部昇一氏は、明治初期に中村正直(なかむらまさなお)が翻訳した「西国立志編」(サミュエル・スマイルズ短編伝記アンソロジーである「セルプ・ヘルプ」の翻訳)を盛んに宣伝したり、二宮金次郎のあの姿こそが日本のプロテスタンティズムそのものだと主張したりしていた。

渡部昇一氏また「財運」という日比谷公園を設計した明治の林学博士、本多静六(ほんだせいろく)の解説書を著し、勤倹貯蓄の素晴らしさを盛んに宣伝していたことを私は記憶している。

この勤倹貯蓄自体は立派なものであるし、特に否定すべきものではない。私がある外国人(ケベック人だった)に聞いたところ、そのような日本人の勤勉、禁欲的考え方は、ビクトリア王朝の影響だと語っていた。

勤倹貯蓄・知的指向型の文化が英国の一九世紀の発展を支えた一因であることは否定しないし、これは二十世紀の日本の産業発展にも言えることであろう。

しかし、石井氏は次のように主張する。「イギリスの産業が飛躍的に発展したのは、イギリスがいち早く石炭を使用し始めたから」であると。このことは決して目新しい事実ではないが、再考の必要がある基本的事実である。

イギリス人による石炭使用には、ワットの蒸気機関が加わるのだが、石井氏は、「もし燃料が木炭などしかなかったとしたら、この蒸気機関は単なる面白い見世物以上には成り得なかっただろう」と言う。(四三ページ)

それまでの主力燃料であった薪炭では、「重量当たりの熱量も少なく(原注:重量当たりで石炭の三~四分の一)、また地表面積当たりの資源量が少なくて効率が悪い」という。(四四ページ)

石炭がエネルギー源として画期的だったのは、石炭の掘削自体に石炭を利用して蒸気機関を動かしたことにあった。

石炭による高効率エネルギーによって「蒸気動力機械で深い石炭層までの掘削、排水、排気を行い、その蒸気機関に使用した西端の何十倍もの石炭を容易に獲得できるようになった」(四四ページ)こと、これが最も大きな要因である。

それまで人間は、人間自身と牛馬の力を借りて炭坑内の排水・換気・石炭搬出を行っていたことを考えると、「石炭と蒸気機関の組み合わせ」こそ、現代に至る産業の進歩の起爆装置だったのだ。

この後、この組み合わせによって鉄鉱を採掘し「石炭→鉄鉱・蒸気機関→石炭」というサイクルを繰り返し、「加速度的な相乗効果、飛躍的な高循環こそが、産業革命の原理的な革新」(四四ページ)となったのである。

石炭は約一五〇年前にこのように蒸気機関の動力源として登場したが、この事実は今も変わっていない。約一〇〇年前に蒸気機関の蒸気が動かすものが、水の汲み上げポンプから、発電用タービンに代わっただけである。

そういうわけで、現在も世界の電気エネルギー源は石炭なのであるが 石油は車等の輸送エネルギー(内燃機関の燃料)として、石炭は火力発電の燃料である。未だに七〇年代、いや五〇年代以前の発電主力であった水力から石炭に代わったという、それが現実なのである。

火力が登場したのは二〇世紀初頭であり、およそ一九一〇年代から石炭が発電に使われ普及し始め、今の日本だけでなく世界の発電実態は、第一次大戦前後に生まれた革新技術のままの状態である。

六〇年代に、火力発電の燃料は石炭から石油に代わっていったのだが、七三年のオイルショックの価格高騰以来、火力は石炭火力に戻り(そもそも石油自体で、高速ピストン運動が出来る内燃機関用のエネルギー源なのだから、勿体ない)、八〇年代以降、火力に取って代ろうとした原子力は、アメリカのスリーマイル島の事故、チェルノブイリ、そして福島によって、ほぼとどめを刺されつつある。

そこで心配になるのは、石油、石炭(そして天然ガス)という化石燃料(fossil fuel フォッソー・フューオ)は、果たして持つのだろうか、もうすぐにでも枯渇(こかつ)してしまうのではないか、という懸念である。

石井氏は「化石燃料は、あと数百年は持つ」と主張している。石井氏によれば、これまで人類が使用してきた化石燃料の量は、元々地下に存在していた総量の数パーセントに過ぎないという。(一〇五ページ)

さらに天然ガスの場合、「シェール・ガス革命」という技術革新も含めたエネルギー源の大転回(グランド・レヴォリューション)により、世界の天然ガス資源量評価は従来の埋蔵量の六倍以上となり、現在の生産量であと四〇〇年は持つらしい。(一〇四ページ)

●そんな訳で化石燃料は一応大丈夫だろう―だがしかし、CO2問題がある

そんな訳で、石炭を使って火力をしても大丈夫なのだろうという訳だが、やはり、最初の九基準のうちの火力が持つ多大な環境負荷は問題である。つまり、石炭によるCO2排出量の問題だ。

石炭は、先に挙げた12のエネルギー源の中で、CO2排出量チャンピオンである。それだけでなく、煙、塵(ちり)などの目に見える汚染物質が半端ではない。

石炭は、それが取って代った薪炭よりもはるかに高いCO2と煤煙(ばいえん)を出す。そのために、いち早く石炭を導入して産業革命を達成したイギリスの首都は「霧のロンドン」と言われるようになったのである。(二〇一二年八月現在のロンドン・オリンピックの空は青く晴れ渡っている。時代は変わった。)

CO2と地球温暖化については様々なことが言われている。「温暖化とCO2との因果関係が本当にあるのかどうか」、「あれは地球のサイクルだ」、「CO2で一儲けしようとするたくらみだ」など、CO2と地球温暖化に関する疑問や、問題提起の数は枚挙に暇がない。

八〇年代にCO2の環境への影響が問題視され始めたばかりの頃は、地球温暖化への影響懸念ではなく、酸性雨との因果関係が取りざたされていて、酸性雨による森林の減少への懸念が問題の中心だったはずなのだ。

それから、CO2の問題というのは、地球規模の環境への影響懸念ではなく、それよりもはっきりしているのは「公害」(パブリック・ポリューション)という問題だ。

CO2の「公害」はかなり軽減されてきたけれど、七〇年代の初頭には光化学スモッグなどの問題が大きくて、石炭・石油(それから化学物質の排出)を燃やした結果の都市の空気と水の汚染、それによる人間、特に子供の健康が問題であった。

関東では川崎の公害がひどくて、同級生の中には川崎から引っ越してきた者も多かった。お昼には光化学スモッグ警報が出て、学校では校舎に入るように言われた。うがいと手洗い習慣だけはしっかりしろと親から言われた。ちょっとした雨であっても、手のひらに当てる黒い塵があるのがはっきり分かったくらいである。

CO2の是非の問題は私にはよくわからない。ただし、工場や発電所から大量のCO2が出るのはよくないだろうし、石油・石炭による大気汚染は問題だ。CO2以外の化学物質を高い濃度で大気中に排出するのは、地球環境をいう大風呂敷を広げなくとも、地域の環境を直撃する。

煙草に煙を隔離、排除しようというのが今の世の中である。工場や施設から出る塵(ちり)、煤煙(ばいえん)というだけでも、大変嫌なもの出ることはわかるだろう。CO2の是非を別にしても、環境保護派も黙っていまい。

●そこで来るのが天然ガス

四〇〇年は大丈夫である、というエネルギーの新チャンピオン、天然ガスの登場である。

それでは、これまで同様、石炭、原子力、太陽光、風力で見た「九基準」「産出/投入比率」「コスト」の点から、天然ガスを見てみよう。

先ず九基準。天然ガスは石油とほぼ同成績。エネルギーそのもののメリットと言える(5)の「エネルギー密度」、(6)の「出力密度」、(7)の「出力安定性」は申し分ない。ここまでは石炭・原子力共に三つとも○マークである。

(1)~(4)の「汎用性」(どんな用途でもOK)「量的柔軟性」(出力の調整のし易さ)「貯蔵・運搬性」「ユビキタス性」(いつどこでもOK)においては、石炭と原子力には勝るが、石油には劣る。(石油は8と9以外全て○。)

ただし天然ガスの九基準には×がない。この(1)~(4)は(2)以外△である。(2)「量的柔軟性」(出力を調整できること)は○。気体であるから石油をも上回っていると考えられる。△の(1)、(3)、(4)は天然ガスが、ガス、気体であることの運命だ。かといって、貯蔵・運搬が難しいわけではなく、貯蔵はガスタンクを作らなくてはならないというレベル。

天然ガスの運搬に至っては、本当はガス栓を開いたり閉めたりするだけで、家庭用ガスコンロのように使えるはずなのだ。パイプラインという必殺の技ならば、ありとあらゆるエネルギー源の運搬性を上回る。

そこで「環境負荷」の(8)と、(9)の「供給安定性」はどうなのかということになる。(8)、(9)共に△である。風力・太陽光には敵わないが、石炭には勝つ。

今我々が現実に考えなければならないことは、原子力亡き後、(自然エネルギーだけでは頼りない世の中で)石炭に代わる火力発電のエネルギー源をどうするのかという問題なのである。天然ガスは、石炭に代わる火力発電エネルギーのとしては、超に超がつくほどに満点である。

(9)の「供給安全保障」に関しては、これもパイプライン敷設が実現することで解消されよう。これは政治問題であり、後に述べようと思う

(8)「環境負荷」。天然ガスは同じ熱量で、CO2の排出量が石油より三割、石炭より五割少ない。汚染物質(これは、雨を汚くする塵のことであろう)も少ない。(一四九ページ)

しかし、それではやはり天然ガスは、環境保護では太陽光に敵わないではないか、太陽光がなぜ駄目なのだと反論されるかもしれないが、別に太陽光をやるなと言っているのではない。あくまでも主力エネルギー源としての可能性を言っているのである。

この点で考えた場合、今、石炭に頼っている火力発電の代替としては、天然ガスは非常に有望であろう。石炭はおろか、石油よりもCO2が少ないのだ。

次に「エネルギー産出/投入比率」を見てみよう。(七三ページ)

天然ガスの「産出/投入比率」は石油とほぼ同じで、最高で100倍。最低でも40倍(石油は100~30倍。原子力は20~10倍)。エネルギー効率の最高峰である石油より高い、超高得点と言える。バレル換算で、1バレル投入して100バレルの産出が可能。

これに「コスト」を加える。一二三ページのコスト比較では、天然ガスは五項目存在し、その中でも圧倒的に成績が高いのが、「新型コンバインド・サイクル式発電」である。

コンバインド・サイクルとは、排気を再利用して、ガスタービンを回す方式である。この新型発電は、1000キロワット毎時のコストが79.3ドルで、二三ページの各エネルギー源の九基準比較の表の中でも、他を圧倒、最高得点である。

旧型のコンバインド・サイクルでもコストは83.1ドル。一方で石炭のコストは100.4ドル。原子力が119ドルである。

さらに天然ガスは、稼働率も高く、最高である原子力(90%)の次に位置し、二位の87%である。ほとんど変わらないために、天然ガスと原子力の比較は簡単である。

天然ガスと原子力の対決。原子力には鼻から勝ち目がない。稼働率がたった三パーセント上回っているだけである。こんなものはほぼ同じと思ってもいい。若干天然ガスが劣るだけだ。

それを考慮に入れても、天然ガスは原子力よりもコストで39.7ドル安く、「エネルギー産出/投入比率」で五倍の差がある。天然ガス最小値と原子力最大値の差で見ても、天然ガス40倍、原子力20倍で、天然ガスのほうが2倍も比率が良い。

この「投入/産出比率」の高さは、石油と同様、ガス井戸から高圧で自噴してくるからである。

さらに二三ページの「エネルギー源のメリット・デメリット九基準」では、×のない天然ガスと、×が三つもある原子力である。(私の判定では五つ。)

天然ガスのライバルは、エネルギー源のスーパースター石油以外ない。その石油は発電では使われず(使うのはもったいない)、天然ガスとの棲み分けが必然的に出来ている。そもそも火力発電はガスでやるべきだったのだと言えるほどである。そもそも、家庭用の湯沸しはガスでやっているではないか。石油(灯油)でやるバカはいない。

各家庭でも、石油は自動車(内燃機関)と暖房である。ガスは湯沸かし、料理、暖房である。ただし家庭の暖房と料理も、電気とガスの併用でやっていくようになってきた。このことは後に述べる「スマート・エネルギー」という考え方と重なる。

●という訳で天然ガスが石炭に取って代るべきだが

当然のごとく天然ガスが石炭に取って代るべきだが、そうはなっていないのである。

原発を脱しなくてはならない。今一度火力を見直し、それでいて環境になるべく配慮し、CO2は削減しなくてはならない、という方向に向かっていこうとするならば、石炭ではだめ。太陽光では役不足。どうするのだ。当然、天然ガスを主力としての発電に導入すべきである。

ところが、日本の一次エネルギー供給量に占める天然ガスのシェア。これが15%未満だという(一五一ページ)。石井氏によれば、ドイツ等EU諸国は25%。ロシアでは50%だそう。韓国、中国でも天然ガスのインフラを整えつつあり、先進国中、日本だけが天然ガスシフトにひどく後れを取っていることがわかる。

この理由として石井氏は、一つには原子力推進のために、天然ガスが脇に追いやられてきたことを挙げている(一五二ページ)。世界一原子力依存率の高いフランスも、天然ガス比率が17%だそうである。

もう一つの理由が重要である。

日本の場合、近隣地域に大きなガス供給地やガス資源がなく、この点がアフリカや北海、シベリアから、パイプラインで天然ガスを供給できるEU諸国とは違うという事情である。

当然、日本の場合東南アジアからLNG液化天然ガスにして、特殊な魔法瓶のようなタンカーで運んできたという訳である。

ところが、二〇〇〇年頃からこの地域事情が変化した。サハリンや東シベリアで巨大な天然ガスの資源が確認されたとある(一五三ページ)。そのほかの地域でも、オセアニア、カナダ西岸、アラスカ等でも莫大な量が確認され、アメリカでもシェール・ガス革命が興り、米国自身の天然ガス生産量も急増した。

こうして日本の周囲に、使い切れないほどの天然ガスが取り巻いているという状況となった(一五三ページ)。まるで現在の脱原子力の波を見ていたかのような極東、太平洋の状況変化である。

●そこでパイプライン敷設という話になるはずなのだが

別にパイプラインでなくとも、天然ガスを冷やして水にしてタンカーで運べばいいではないか、という話になる。これはもう既にやっていることだ。石井氏は液化天然ガスを運ぶタンカーを「魔法瓶」(七六ページ)と表現しているが、石油タンカーの甲板に四つの銀色のドームが並んでいるという、非常にユーモラスな形のタンカーである。

天然ガス用タンカー

ここで天然ガスの九基準のうちのデメリットを述べなくてはならない。天然ガスの弱点として△がついているのは、(1)の「汎用性」、(3)の「貯蔵・運搬性」、(4)の「ユビキタス性」である。

(1)の「汎用性」は、エネルギー以外のプラスチックなどの製品を作ることであろうと思っていたのだが、そうではなく、たとえば車や飛行機、船舶、製鉄などへのエネルギー源として使えるかどうかであるということらしい。

天然ガスはこの分野においても、船舶や飛行機以外では石油石炭の代替として使えることが明らかである。また自動車はEV車(エレクトリック・ヴィークル)の登場で、電力を天然ガス火力発電によって、間接的に支える役割が期待されている。

また製鉄においても、原料炭の代替を果たせることがわかっている。天然ガスは、それまで石炭が担ってきた、炭素と酸化鉄が還元することで鉄を製造してきた「炭素還元法」に成り代わって、「水素還元法」によって製鉄を行える。こちらの方が排ガスもCO2ではなく水蒸気であり、環境負荷も圧倒的に低い。水素の取り出しも容易なのだという。

船舶や飛行機燃料としては、天然ガスは大型のエンジンには不向きで、こちらはバイオ燃料に分があるそうだ。

こうした分野で天然ガスは、あくまで各分野での石油石炭(特に石炭に関しては凌駕している)の代用としての役回りが可能であるため、石井氏の「汎用性」評価は△なのだろう。プラスチックなどの化学製品は、チャンピオンである石油には敵わない。

天然ガスの本当のデメリット(それでも×ではなく△だが)は、3「貯蔵・運搬性」と4「ユビキタス性(いつどこでも使えること)」である。要するに天然ガスは気体だから、この点に関しては、使い勝手が悪いということだ。

一五〇ページに、そのデメリットが詳しく書かれている。まず気体であるため、体積当たりの熱量が石油の一〇〇〇分の一。高圧パイプラインでなくては輸送コストが高いとある(ただしパイプラインであっても、生産地に近くなければ割に合わないらしいが、それもサハリンの辺りに天然ガス田が発見されたことで解消される)。

そこでパイプラインを敷設していない日本の場合、マイナス162℃に冷却し、体積を六〇〇分の一に縮小させて、タンカーで運ぶということになる。

問題は、その冷却過程で、エネルギーの一割を自家消費してしまうことであるらしい。

そこでいよいよパイプラインを敷けばいいじゃないかということになるが、その前に最悪、パイプラインを敷くことが出来なくても、天然ガスを有利に導いていく方法がある。それが「コンバインド・サイクル」という発電方式である。

(つづく)