「0065」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(6) 鴨川光筆 2010年1月9日

ウェブサイト「副島隆彦の論文教室」管理人の古村治彦(ふるむらはるひこ)です。論文の冒頭をお借りして、読者の皆様に新年のご挨拶を申し上げます。このサイトは、2009年2月20日に第一回目の論文を掲載し、スタートしました。まだ一年は経っていませんが、無事に2010年を迎えることができました。これも読者の皆様のご支援のおかげでございます。誠にありがとうございます。

この年明け、副島隆彦(そえじまたかひこ)先生から、「論文教室をしっかり管理、運営するように」というお言葉をいただきました。より多くの書き手たちが、より広範なテーマの文章を書いて、このサイトで発表できるように、一層努力してまいる所存です。今後ともご支援、ご指導いただけますよう、お願い申しあげます。

最後になりましたが、2010年が皆様にとって素晴らしい一年となりますようにお祈り申し上げます。それでは、鴨川光(かもがわひろし)氏の論文をお読みください。

==========

政治学―ポリティカル・サイエンス(political science)

政治学の研究対象は「主権」である

一九世紀、最初に独立した学問分野(ディシプリン、discipline)として成立した経済学に対して、唯一比肩し得たものは、政治学、ポリティカル・サイエンス(political science)である。政治学はポリティクス(politics)としてもいいのだが、これは普通、政治そのものを指す。

政治思想、政治哲学を含めて、近代的政治(学)を生み出した大きな要素となったのは、フランス革命(French Revolution)である。フランス革命は当初、産業革命によってフラストレーションのたまった社会問題の解決策であると思われていた。あらゆる人間社会の側面に責任を持つ政府、という構想を生み出したのはフランス革命である。フランスで起こった民主革命、デモクラティック・レヴォリューション(democratic revolution)には、この「責任を行使する力(パワー、権力、power)」が存在していた。

この力こそ「主権=ソーヴリィンティ、sovereignty」である。ソーヴリィンティこそが政治学の研究対象である。それは経済学の研究対象である「資本(価格を決定する力=フォース)と同じである、とブリタニカには書かれている。

これが政治学上の「古典派」であり、経済学で言う、アダム・スミス(Adam Smith)、デイヴィッド・リカード(David Ricado)、ジェレミー・ベンサム(Jeremy Bentham)、ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Pareto)、アルフレッド・マーシャル(Alfred Marshall)、アーサー・ピグー(Arthur Pigou)に連なる考え方に匹敵する。彼らが考えたのは、国家と主権には、時間を超越した普遍性(タイムレスネス・アンド・ユニヴァーサル、timelessness and universal)がある、ということだ。

市場に任せた自由貿易には「見えざる手」がある、と古典経済学者は主張し、これに普遍性を求めたが、これと政治学上「古典派」の主張(国家と主権は普遍性をもち、政治学はそれらを研究対象とする)は同等の価値を持つ。この学派の学者には、ベンサム、ジョン・オースティン(John Austin)、J・S・ミル(J.S. Mill)、フランシス・リーバー(Francis Lieber)、ウッドロー・ウィルソン(Woodrow Wilson)がいる。

ベンサム オースティン ミル リーバー ウィルソン

これに対して「いや、そうではない。主権には、何の普遍性も存在せず、ロックやルソーの主張した社会契約の結果ですらない。そうではなく、主権とは、発展的、歴史的過程を経て、ゆっくりと形作られてきた構造なのだ」と主張するのが、サー・ヘンリー・メイン(Sir Henry Sanmer Maine)、クーランジュ(Numa Denis Fustel de Coulanges)、ギエルケ(Otto V.Gierke)ら進化論学派である。

メイン クーランジェ ギエルケ

政治学は初め、分析的手法を持つ学派と、歴史・進化論的アプローチを行うこの二つの学派の対立から始まった。

政治学の研究テーマは「主権、ソーヴリィンティ」、この一言に尽きる。政治学を語る書物のうちで、「権力」とは何であるかとか、「統治」とはそもそも、ということを述べている書物はあるが、「主権が研究対象である」ことをはっきりと述べている政治学関係の書物を私は知らない。

「政治学」と「政治哲学」の線引きはどこか

政治学を哲学から分離したのはいったい誰であろうか。政治学のコペルニクス(ケプラー、ガリレオ、ヴェサリウス)としてブリタニカは、マキャヴェリ(Niccolo Machiavelli)、ホッブス(Thomas Hobbs)、ロック(John Locke)、ルソー(Jean-Jacques Rousseau)の名を挙げている。

マキャベリ ホッブス ロック ルソー

ここで政治学成立の歴史に入りたいところなのだが、その前に、政治学に立ちふさがる大きな問題について書いておかなくてはならない。「政治学(ポリティカル・サイエンス、political science)」と「政治哲学(ポリティカル・フィロソフィー、political philosophy)」の違い、線引きはどこまでなのか、という問題である。この問題はブリタニカ二七巻、三五二ページのポリティカル・サイエンスの冒頭に書かれている。(線引きの問題はポリティカル・フィロソフィーの章の冒頭にも書かれている。それほどにこの問題は大切である。)

ポリティカル・サイエンスとは「科学的分析法(scientific analysis)を適用して、統治過程を系統立てて研究すること」である。政治学のルーツは西洋思想に求められ、政治学の生みの親はアリストテレスである、という共通理解がある。

ポリティカル・サイエンスとポリティカル・フィロソフィーの線引きは不可能ではない。カテゴリー分けの厳密さ、カテゴリカル・リガー(categorical rigor)に欠け、両者の区別は未だ曖昧である。

そこで一般的な両者の区分を述べておくと、ポリティカル・フィロソフィーは、時代を背景にした政治思想・概念、ポリティカル・アイディア(political idea)を主な研究対象にしている。

ポリティカル・サイエンスは、社会制度と人間の行為を研究対象とし、客観的事実、オブジェクティヴ・ファクツ(objective facts)から原理を導き出そうとする。その際、証明となるもの(エヴィデンス、evidence)から可能な限り数量的計測を行わなければならない。

政治哲学は、価値観の序列や政治責任の原理、自由、正義といった抽象的な理念を研究する。政治学は、観測(出来れば計測)によって、政治行動に一様性があるという仮説打ち立て、データから正確な推論を導き出す試みである。

政治学と哲学の違いは、事実に基づいた検証であるか、事実を必要とせず、仮説と理論を突き詰めていくかという違いである。科学と哲学の基本的な差異が二つの領域の線引きである。

まだもう一つ解決の付いていない問題がある。政治学とは本当にサイエンス(学問)なのであろうか。政治学は科学としてはまだ未確立のままであり、ブリタニカによれば五〇パーセントしか科学として認められていない。

政治学に科学という言葉が与えられるとすれば、経験的方法、エンピリカル・メソッド(empirical method)によって得られた証明となる事実が、計測が許される限りの数値で表された場合に限られる。

しかも研究者は、素材をきちんとコントロールし、条件を設定して実験出来なくてはならない。彼が結果を残した実験は、第三者が同じ条件で再現、リプロデュース出来なくてはだめである。実験結果の予測も立てられなければならない。

こうした問題を抱えているため、バーナード・クック(Bernard R. Crick)というイギリスの作家は「政治学は、信仰個条の分類学(タクソノミー・オブ・クリデンダ taxonomy of credenda)に過ぎない」、と主張している。

これは生物学で言うところの「リンネの分類学」の地点に到達したばかりだ、ということである。政治学にはまだ、ニュートン(Newton)やダーウィン(Durwin)は誕生していない。政治学は今、学問として独立していく真っ只中であり、必死にあってデータを収集しているところなのである。未だ政治学のみは、ポリティカル・フィロソファーしかないことになる。一七二七年のニュートンの死をもって物理学がサイエンスになったことを思い出してみると理解しやすい。

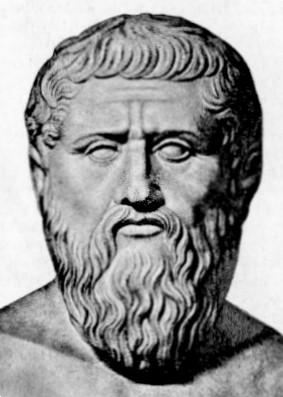

ポリティカル・サイエンスの始まりは、一九世紀からであるが、それに至るまでの長く壮大な政治哲学の流れが存在する。アメリカで政治学を学ぶ学生は、まずプラトン(Plato)から勉強させられる。プラトンの『国家』(Politeia)、アリストテレス(Aristotle)の『政治学』(Politics)からポリティカル・フィロソフィーの研究が始まり、その後ローマ時代のストア派(セネカ、キケロなどが代表)、中世のアウグスチヌス(Aurelius Augustinus)、トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)に続いていく。

プラトン アリステレス アウグスチヌス アクイナス

そもそも政治学上の「国」とは「シティ・ステイト」である

政治哲学・思想はプラトン、アリストテレスから始まる。両者が共通して語る「国」とはシティ・ステイト(都市国家、city state)のことである。政治学の研究領域は主権であるが、同時に「ステイト、主権国家」と言い換えてもよい。このステイトとはそもそも都市国家、シティ・ステイトでなくてはならない。この場合、インドや中国、その他の社会は全て捨象される。

『西洋思想大事典』によれば、国家の観念に最初に光を当てた功績は古代ギリシャ人のものである。政治学が対象とするのは、ギリシャのポリス(polis)である。ポリスが国家である。原始的な人々の間の部族組織、トライバル・ソサエティ(tribal society)が国家である、というふうにはならない。(『西洋思想大事典』 三六二ページ)

政治哲学はプラトンから始まる。アメリカの政治学専攻学生は皆、プラトンの『国家』をを読まされ、それをたたき台にディベートを始めるのはそういう理由からである。

プラトンは「国家とは有産者と無産者との敵対によって分裂している」と述べ、国家というものが何であるかを初めて問いかけた。国家にとって貧富の差による分裂は不可避的帰結なのである(同書、三六二ページ)。プラトンの主張した貧富の差は以後積み上げられていく政治思想の大前提となる。

政治制度「六つのカテゴリー」

プラトン最大の業績は、国家体制を六つに類別したことである。その六つはまず、遵法的か無法かの二つに大別され、さらにそれぞれが個人、少数者、多数が支配する場合の三つに分けられる。

無法な政治制度とは、個人が支配する「僭主制」(ティラニー、tyranny)、少数のものが支配する「寡頭制」(オリガーキー、oligarchy)、多数が操る「民主制」(デモクラシー、democracy)である。

これに照応して、遵法的な政治制度は「君主制(モナーキー、monarchy)、「貴族性(アリストクラシー、aristocracy)」、「(遵法的な)民主制」の三つである。

プラトンの弟子アリストテレスは、この六つの類型を受け継ぎ、政治制度の再定義を行う。アリストテレスによれば主権者になりうるのは、個人、少数の者、多数の者である。それぞれが共通の利益を目指した場合、その制度は「君主制、貴族制、国制」となる。いずれもアリストテレスは正しい制度だと認めている。

アリストテレスは、プラトンとは正反対の、主権者たちが「私的利益を追求した場合」のことを考える。個人が自分の利益を目指す支配を行った場合、僭主制となる。少数の富裕者のみが己の利益のみをを追求した場合、寡頭制となり、多数の貧困者の利益のみを指向した政治制度を民主制と呼んだ。

この私的利益追求に根ざした三つの制度は、いずれも先の三つの制度から逸脱したものである。アリストテレスはこの三つを不正と呼んだ。(アリストテレス全集一五巻『政治学』 一〇七ページ 岩波書店)

アリストテレスの正、不正とはバランスよく物事を分ける分配的正義(distributive justice)のことである。共通の利益を求めるか私的利益を求めるかによって、正(義)=ジャスティス(justice)が実現出来るという意味である。アリストテレスの使った正とはギリシャ語でディケー dike といい、物事を二つに割るという意味である。現在の英語にはダイコトミー(ニ分法、dichotomy)という形で残っており、元の意味も温存されている。

ディケーとはアイスキュロス(Aischylos)のギリシャ悲劇『オレステス』(The Oresteia)三部作の裁判のときに現れる女神であり、後にラテン語でレディ・ジュスティティア(ユスティティア)に、「不思議なことになぜか」変化し、現在の正義を表すジャスティスの語源となった。

ジュスティティアは裁判所で目隠しをされた天秤棒を持つ女神像のことである。この天秤棒はエクィリブリアム(equilibrium)を表す。これらの議論は「法学、法思想」を語る章で述べていきます。

アリストテレスの主張する、分配的正義が実現されない三つの政治制度の不正とは次のようなことである。

まず民主制の下では必ず扇動家、デマゴーグ(demagogue)が出現し、民衆を扇動して富と権力を掌握する。寡頭制の下では、実効的統治権が一握りの金持ちの手に落ち、党派性が当たり前となり、民衆を抑圧する。

プラトン同様、アリストテレスが最も嫌った僭主制では、法支配の埒外(アバーヴ・ザ・ラー、above the law)にいる一個人は、誰に対しても責任を負うことなく、ただ自らの私利私欲のためだけの支配を行う。

アリストテレス、プラトンの政治学上の業績は、政治制度を六つのカテゴリーに仕分けしたことである。この六つの類型は、古代ギリシャ人が経験してきた政治から来ているだけではなく、今でも通用するのである。

副島氏による最良の国家=「民主制+共和制」を検証する

副島氏によると、アリストテレスはすでに今から二三〇〇年前「最良の政治は共和制(republic)と民主制の折衷である」と述べているという。これは厳密にいって間違いである。それと同時に副島氏の言い方は正しいということをも検証しておく。

アリストテレスは「国制とは端的に言えば、寡頭制と民主制の混合である」と述べている(『政治学』第四巻八章)。

副島氏は共和制とは金持ちの制度のことであり、本質的に貴族制のことである、と断言している。副島氏の「共和制と民主制の混合」とは、「国家とは有産者と無産者との敵対にて分裂している」というプラトンの政治学上の大前提に則っている。

そもそも「国制」とは一体何であるかという問題がある。他の五つの制度は名前からその内容がわかるが、「国制」では一体何を言おうとしているのかわからない。「国制」とは民主制のことではないのか、というとそうではない。

副島氏は民主制の対立概念として「神権政治(神聖政治)、シオクラシー」 (theocracy) を挙げている。言葉の上でもこの二つは対立概念である。「デモ demo-」(=ピープル、people)に対して「シオ theo-」(=神、deus ゼウス)だからである。

しかし、アリストテレスの言う「国制」は神権政治を意味してはいなかった。歴史上、神権政治を行っていたとはっきりいえるのは、エジプトの諸王朝とユダヤ人のハスモン王国だけである。それに比してギリシャの諸都市国家は世俗色が強い。

アリストテレスの「国制」とは、「シティ・ステイト」のことである。

アリストテレスは都市国家こそが最良の政治制度だ、と言っているのである。実はこれが現在、アメリカで行われている代議制民主主義、リプリゼンタティヴ・ディモークラシー(representative democracy)のことなのである。

「国制」のもとの言葉はポリテイアと言う。ラテン語ではポリティアになる。なぜこのポリテイア=「国制」がシティ・ステイトだと私、鴨川は言うのかというと、アリストテレス全集の訳注でシティ・ステイトとなっていたからである。

ではなぜこの訳者が「国制」をシティ・ステイトだといったのだろうか。私はポリテイアという言葉の語源と英語を調べてみた。(英語の意味は、Oxford English Dictionary から引きます。ラテン語は、Cassells' Latin Dictionaryから引きます。)

ポリティアとは現在の英語ではポリティー(polity) という言葉になっている。もうひとつ、ポリスという言葉にもなっている。これはギリシャ都市国家のことを指す。だから意味はポリティーとほぼ同じであるが、今では警察の意味で使われる。

ポリティーは欧米の雑誌によく出てくる言葉で、意味をつかみづらい面倒な言葉なのだが、政治学上、最も重要な言葉である。

意味はシヴィル・オーガナイゼーション(civil organization)、シヴィル・ガヴァメント(civil government)である。ポリティーとは「市民政体、市民政府」ということになる。ここではとりあえず「市民」と言う言葉を使っておく。

では「シヴィル(civil)」という言葉は何か、ということになる。シヴィルとは「シティズン(citizen)」のことである。シヴィリアンのことではない。このシヴィリアンという言葉について少し述べておく。

副島氏は、日本人の「市民」という言葉の使い方の間違いを指摘している。日本人が市民というときは「〜市の住民」「〜市の住民票を持っている人」程度にしか認識していない。本来、市民とは、金持ちや貴族を表すシヴィリアン(大会社社長、大土地所有者等、civilian)と、シティズン(都市流入民)を表す。そのシティズンとは今で言えば上層サラリーマン階級でもあり、貧乏人でもある。それ以外はピープルであり、ただの人である。だから「一般ピープル」とは正しい言葉なのだ、と主張していた。

この主張は二〇〇二年〜三年当時、かなりのインパクトがあったようで、テレビ朝日の「朝生」などに出演していた言論人らは、副島氏の発言に影響を受けたと思える言動をしていた、と私は記憶している。

副島先生の発言で少し違うのは、シヴィリアンという言葉は「市民」と言う意味では現在は使われない、ということである。シヴィリアンが現在使われるのは「ソルジャーではない人」という意味が一般的である。軍隊に属さない人が軍隊を支配するシヴィリアン・コントロール(civilian control)というのは、その意味では正しいのである。

シヴィルと言うのは、ローマ時代のシヴィリス(civiris)から来ているが、いずれもシティズンのことである。ではシティズンとはとは何か。これはもとは シティ・ザイン(citi sein)という言葉であり、「都市に住む人」というのが正しい意味である。

だからポリティー=シヴィル・ガヴァメントは「都市に住む住民による統治機構、政府」「都市住民による政府、政体」という意味になる。だからポリティーはシティ・ステイトのことである、という訳注の解釈は正しい。

アリストテレスの言う最良の政体とは「都市住民による統治」なのである。

ではそれ以外の人、農民とか一般ピープルを含んだ現代の社会はどうなるのであろうか。

これにはリパブリック(republic)という言葉が答えを与えてくれるだろう。リパブリックとは、共和制と言う訳語が与えられているのだが、副島氏は、リパブリックとは本質的に金持ちによる統治制度=貴族制のことであると述べている。しかし、これは間違いである。リパブリックの本当の意味は「ピープルズ(マンズ)・アフェアーズ(people's affairs)」という意味である。

よく言われることは、リパブリックの「リ(re)」というのが「アゲイン、バック」という意味にとらえられ、「もう一度ピープルが政府、政権を取り戻した姿」というのがリパブリックであるという説である。それが「フランスのデモクラティック・レヴォリューション(democratic revolution)によって達成されたのだ」という考えである。しかし、フランス革命のところは間違いではないのだが、「取り戻した」というのは間違いである。

リパブリックとは「レス・プブリカ(res publica)」というラテン語が語源である。リパブリックの「リ」の部分はもともとはレス(res)であり、thing、object、affairsの意味である。「マン、ピープルの生活に関する事ども」という意味で、そのまま政治、政府、政体を表している。後ろの「パブリック」の部分が「ピープル」であるというのは正しい。だからデモクラシーとリパブリックは同じものなのである。

ではピープルとはそもそも何か。古代ギリシャには民会(平民会ともいう)というものがあった。民会とはエクレシア(ecclasia)、アゴラ(agora) などといって、人民集会、アッセンブリー・オブ・ザ・ピープル(assembly of the people)のことである。

エクレシアとはコール・アウト(call out)といって「人々を広場に招集する」という意味であった。これがローマ時代に一般人の集会=民会、コミティア・プレブス(ピープルズ・コミッティ、人民委員会、Peoples’ comittee)となった。プレブスというのはローマの平民である。これは現在のアメリカの下院議員、ザ・ハウス・オブ・リプレゼンタティヴス(the House of Representatives)の原型である。

ローマにはこの上にセナト(Senate)、元老院がいる。これがいわゆる貴族院であり、アメリカの上院議員、セネターにあたる。ポリティアの貴族制、寡頭制の部分である。さらにその上に執政官(アドミニストレイター、コンスル、administrator、consul)がいる。これが君主制、王制の部分であり、今の大統領にあたる。

キケロは、ローマが政治的に成功を収めたのは、君主制(コンスル)、貴族制(元老院)、民主制(民会)の性質を併せ持っていたからだと言っている。これこそがアリストテレスのいう最良の政治「国制」そのもので、その現代版が代議制民主制を採用した欧米諸国なのである。

ではなぜ下層民代表のハウス・オブ・リプレゼンタティヴス(ここが民主制の部分)は代議制と言うのか。それは多数だからである。少数を意味する貴族制、寡頭制はそもそも代議にする必要がない。

ラテン語のプブリカから来ているパブリックとはピープルのことだが、成人男子(アダルト・マン、メール・ポピュレーション、adult man、male population)のみを表す。しかもシティズンでもある。だからシティズンとは「都市に住む成人男子」のことを指すのである。

シティズンとは、金持ちのことではない。シヴィル・ロー(civil law)、シヴィル・ライツ(civii right)、市民権(公民権)、都市住民のための法の下に置かれた人々のことを指す。

だから最良の政治とは、都市に住む法の下に置かれた、成人男子の金持ちと貧民代表による政治(君主も置く)のことであり、これがアリストテレスの言う最良の政治「国制=ポリティー」なのである。

農民はどうした、ということになるが、これにはアリストテレスはこう答えている。「国制」体制下での農民は、公的事柄に関心を寄せることはほとんどない。農民は、公的事業を余裕のある裕福な人に任せ、自分たちを上手く統治してくれるよう、政治的権威を都市市民に託するだろう。(『西洋思想大事典』四巻、三六二ページ)

つまり、都市住民、シティズンに代表を送れ、ということなのである。だからポリティー=リパブリックとは貴族的側面よりも代議制民主主義の色合いが強くなるのである。

ポリティーに民主主義側面が強くなったのは、フランス民主主義革命によってであり、このとき政治体制、国制(リパブリック、ポリティー)は農民を含む一般ピープル全体(女も含めて)にまで広げた。これが現代にまで続くネイション・ステイト(nation state)=主権国民国家なのである。

(つづく)