「0072」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(8) 鴨川光筆 2010年2月15日

ジョン・ロック―代議制民主政体の原点

副島隆彦氏は、主著『世界覇権国アメリカを動かす政治家と知識人たち』の中で、自然権(natural rights)と自然法(natural law)をめぐる近代法哲学上の重大な対立について述べている。

法思想をめぐる議論は、同書の要であり、副島氏の中心理論でもある。決して金融評論や経済予測が副島隆彦の仕事の全てではない。むしろ金融と経済の分析は氏の業績の派生でしかない。あくまで法思想と政治哲学が副島氏の研究領域の中心である。

副島氏によれば、現在の社会の基本思想である「人権」(ヒューマン・ライツ、human rights)は、「自然権」(ナチュラル・ライツ)がもとであり、自然権が微分化、極端化された姿であるとしている。

「微分」とは英語のディファレンシエイト (differentiate) から来ている用語である。物事が細かく変化し、派生していくことを意味し、英文ではたびたび見かける有用な表現である。

私鴨川は、副島先生が同書の中でこの表現を使って法思想をさらっと解説なさったことで、面倒くさい言葉で語られがちな法思想を、簡潔に理解することが出来た。

「自然法」「自然権」「人定法」―三つ巴の対立

政治思想の話に戻す。副島氏によれば、自然権を唱えたのはジョン・ロック(John Locke)であり、自然法を支持したのがエドマンド・バーク(Edmund Burke)であるという。この自然法と対立しているのが人定法(positive law)で、これを唱えたのがジェレミー・ベンサム(Jeremy Bentham)である。

ロック バーク ベンサム

それぞれ古代から存在していた思想なので、彼らが最初に唱えたというわけではない。重要なのはこの三者がそれぞれの法思想に近代的概念化を施したことである。自然権だけはロックが初めて唱えたと言ってもいいかもしれないが、ホッブズもすでに『リヴァイアサン』(Leviathan)の中で自然権に触れている。

ホッブズ

ホッブズはロックよりも半世紀ほどの前の先輩で、時代はピューリタン革命の時代であり、不穏な空気に満ち、革命の嵐が吹き荒れた時代である。ピューリタン革命はヨーロッパ最初の革命である。

一七世紀のイギリスは、スチュアート朝という中世と近代の境目の王朝時代で、ともすれば国家がアナーキーに陥る危険性があった。

アナーキーとは「無政府状態」などと訳されるが、もともとはギリシャ語でアナルキアと言い、アリストテレスが悪い政治制度として分類した民主制は、このアナルキアのことなのである。衆愚制などと訳されて、山川の教科書にも出てくる。

ブリタニカを読んでいると、正しい民衆参加の政治は、衆愚=ヴァルガー・マス(valger mass) やモブ(mob)とは違うのだということがロックやバークあたりで何度も出てくる。

プラトンが不法な民主制、悪い民主制と説いたのもこのアナルキアのことである。そんな時代状況に影響されて書かれたのが『リヴァイアサン』であった。

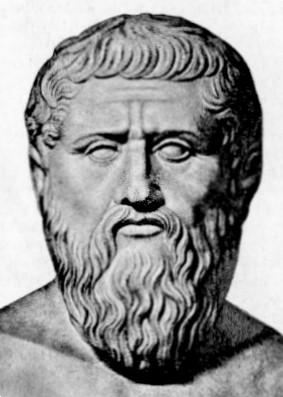

プラトン アリストテレス

私が、この「学問の全体像」の中の政治哲学で明らかにしたいのは、アリストテレスの「ポリテイア(Politeia)=シティ・ステイト(City State)」が、近代の「ポリティ(Polity)=リパブリック(Republic)、代議制民主主義(Representative Democracy)」となって、現代の政治の土台となった、という正統な政治思想の流れである。アリストテレスの「国制」が代議制民主主義となったということを、私鴨川は一貫して主張し続ける。

この代議制民主主義の理論的土台として、古代からの自然権に近代的解釈を施したのがジョン・ロックである。ロックの自然権とは、ホッブズの「身の安全を守る権利」から一歩進んで「財産を持つ権利、所有権を守る権利」として登場する。この新しい自然権解釈が近代の代議制民主制の土台となった。

ロックの思想がなぜ近代なのか

ロックの思想の近代性は、主権者の解釈にある。ホッブズは自然権を「一人の君主に預けよ」と述べているが、ロックは「立法府に預けよ」と述べたのである。「自然権の預け先の変更」を主張したのである。

この思想によって後に主権が国民全体に行き渡る布石が敷かれ、アリストテレスの理想的政治「国制」=ポリティ=シティ・ステイトが近代政治制度として復活することになる。

副島氏のロックに関する記述部分には、日本人にとって看過できない驚くべきことが書かれている。「ロックの自然権思想は日本にはまだ上陸していない」、という発言である。

ロックの主著は『市民政府二論』(トゥー・トリータイゼズ・オブ・ザ・ガヴァメント、Two Treatises of the Government)(一六九〇年)である。これはサー・ロバ−ト・フィルマー(Sir Robert Filmer、一五八八〜一六五三)の『パトリアーカ』(Patriarcha)(一六八〇年)に対する反駁として書かれた論文なのである。『二論』と言うのは第一論文と第二論文の二つの構成となっているからである。

フィルマー

日本に上陸していないと言うのは、日本での岩波の翻訳は、近年までその第二論文しか出されておらず、第一論文はというと、ほんの十年くらい前まで翻訳が存在しなかったのである。これは実に驚くべき事実である。

これに慌てたかのように、今では『統治論』(伊藤宏之訳、一九九七年)という名で柏書房というところから全訳が出版されている。この第一論文は「君主の所有する主権は、聖書に登場するアダムから代々継承されてきたものなのだ」とするロバート・フィルマーの唱えた王党派(ザ・ロイヤリスト、the Royalists)の主張への反論として書かれたものなのである。

政府は神によって定められた存在の連鎖としてとらえる思想は、王党派の思想であり、ジャン・ボダン(Jean Bodin)によって唱えられた王権神授説(Divine right of kings)である。

ボダン

ロックが批判している、フィルマー卿の『パトリアーカ』での主要な主張は、「全ての統治は絶対君主制であるべきであり、人間は生まれつき平等などではない」というものと、「アダムは神から世界の領有権を与えられ、全ての君主はアダムから君主権を譲渡されたのだ」という、当時としても大胆極まりないものであった。

ロックは第一論文で、フィルマー卿の主張は全て偽りであるということを論証した。ロックの第二論文はフィルマーへの反駁である。

第二論文でロックは、自然法と自然権を持ち出してくる。私鴨川は、法思想の点でホッブズとロックの差を見出すことが出来ない。

ロックの自然法は「誰も他の人の生命、健康、自由、あるいは所有物を侵害すべきではない。平和と全人類の保存とを欲する」(『統治論』 柏書房 一六三ページ)という主張である。

自然権の方はと言うと、この自然法の範囲内で人間は「自らの行動を律し、適当と思うままに、その所有物と身体を処置するような完全に自由な状態」とする。

結論を言うと、ロックもホッブズも自然法は「平和を望め」、自然権は「人間は自由である」と言っているのである。

ロックの自然権の本質は所有権である

ロックとホッブズの違いがあるとすれば、それは自然権の方に見られる。

ホッブズは自分を侵害する脅威があれば「万人は万人に対して闘争」し、身を守る権利がある。これがホッブズの言う「自然状態(state of nature)」であり、あの「ホッブズ問題」であった。

ロックも基本的に自分を侵害する脅威に対しては戦ってよい、それが人間の自然な状態だと言っているのだが、どちらかというと、自分自身と自分の持ち物、財産をどうしようと自分の勝手である、他人にどうこう言われる筋合いはない、と少し穏健なトーンになっている。

これはイギリス人が一七世紀半ばのピューリタン革命時代を乗り越え、一六八八年の名誉革命によるスチュワート朝からの王朝交代という少し穏健な革命時代を反映している。

ロックの時代は要するに、資産化階級が自分の財産をとられそうになったと言うことである。そこでロックは長い歴史を持つ自然権に所有権(property rights)と言う新たな概念を付け加え、近代思想として復活させたのである。

ロックはリベラル思想の始祖と言ってもいい存在なのだが、資本家や貴族の所有権を主張した点で、近代思想的にはデモクラティックではなく保守の流れを汲む、とブリタニカには書かれている。

ロックの主張する主権者は立法府 (the rulers) である

ロックがリベラル思想としてホッブズから一歩抜きん出たところは、「主権は立法者にあり」と述べたところにある。

ロックもホッブズと同様「人間は皆平等である」と主張したが、それを裁判権にまで延長した点が独創的であった。ロックは人間を裁く権利も平等に存在すると述べ、人々は相互に平等に人を裁くことが出来るとしたのである。

ロックの独創性は自然権そのものではなく、この自然権を執行する権利を主張した点にある。犯罪者は、平和を望む全ての人々が守るべき自然法を侵したのだから、彼に賠償を負わせ、刑罰を科する権利は全ての人が持っている、と考えたのである。

これは現在の民法、民事訴訟法と刑法、刑事訴訟法の直接の思想源流である。ロックの思想はいわば「万人が万人に対して裁判官」である。この思想は一七世紀当時、実に新奇な学説であった。ロック自身そう認めている。

財産を守るための協定―社会契約説

ロックのオリジナリティはまだまだ続く。ここに有名な社会契約説(Social Contracts Theory)が加わる。人間は自然状態においてはお互いが自然状態を主張し合うため、自分の身体と財産が確実に守れると言う保証がない。お互いが裁判官だからである。

そこで人間はこの自然状態から脱出するために、市民社会(civil society)を作った、というわけなのだが、ロックによれば、その目的、人間の統治目的は、財産の保証なのである。

小室直樹博士の『経済学をめぐる巨匠たち』にはロック、ホッブズはアダム・スミスの前に登場し、近代資本主義の開祖の扱いを受けている。それは特にロックが所有権と言う概念を確立したからである。

『統治論』の第二論文第五章「人間がいかに所有権を主張し始めたか」はその起源の考察に充てられている。ロックによれば、モノがその人の所有物になったのは、彼が労働(labor)をしてモノを手に入れたからである。

これは経済学のまさに萌芽であり、現在までの経済学を貫く大きな思想、労働価値説である。マルクスによって生まれ、ユージン・ベーム=パヴェルク(Eugen Ritter von Böhm-Bawerk)によって葬り去られた(古典経済学者たちはそのように主張するが)労働価値説は、ワルラスとその後に続く学者たちの「均衡理論(equiblium theory)」によって復活した。労働価値説はまだ死んだわけではない。

ベーム=パヴェルク

副島氏は前掲書において、ロックの自然権の要は所有権であると述べている。ホッブズは人間の生命や、自己の安全を守る自由が自然権だと主張したが、ロックはこれに所有権を付け足した。いやそればかりか、所有権を守ることが統治の目的である、とまで言っているのである。

人間はこの所有権を守るために、協定と契約を結ぶ。これがロックの社会契約理論である。この社会契約を結んだ共同体に自分たちの自然権とその執行権を与えるわけであるが、ホッブズはこれを君主に与えよと述べたのである。

主権者である立法府とは「代議員=ザ・リプリゼンタティヴス」である

これに対してロックは、契約を結んだ成員全体に自然権と裁判権があり、これでは殺し合いになるから、全員これを放棄して主権者に預けよ、と述べた。

では主権者とはだれか。それは自然権を持つ成員の代表で構成される立法部である。議会の成員こそが主権者であり、自然権と所有権、裁判権を持つ成員の権利を預かった者たち、代議員(議員、国会議員)、リプリゼンタティヴなのである。

これによってアリストテレスの主張した最善の政体、「国政」、ポリティ、シティ・ステイトの民主制が理論的に完成を見たのである。(このときはピープル、農民はまだ主権者に含まれていない。シティの一般住民、シチズンまでである。)

ここまで政治思想を見てくると、古代から政治学が目指してきたものは、「民主政治体制の実現可能性を考察する歴史のこと」なのではないのかと思えてくる。少なくともマキアヴェリ以降の近代思想の歴史を見ると、事実としてそうである。

小室氏は経済学の研究目的ははっきりしている、それは資本主義である、と述べたが、この資本主義と両輪となって現在の民主制は動き続け、現代社会を形成していると言うことになっている。

ロックは自然権を立法部に預けよと言ったが、立法部を構成するのは自然権を持つシチズン(citizens)の代表達である。つまり主権は立法部、法を作る者達に存する。その意味で全ての人々(といってもまだシチズンまで)に立法の権利がある。

「シティ・ステイト」から「ネイション・ステイト」へ

しかしこうした法に基づいた民主制の下であっても、政治権力は自然法を侵した人間に刑罰を科する法を作る権限のみに留めておかなければならない。そうロックは述べている。

プラトンは、「遵法的民主制(法によって治められる民主制)は良い制度である」と述べたが、ロックの言うことはまさに法によって制限された権力を打ち立てることであった。

その際、法を作る者自体が主権者であり、法の執行者である。ここにロックの思想はその意図とは裏腹に独り歩きを始め、主権者の範囲はシチズンから国の構成員全部を含む、ピープル(people)まで広げた「ネイション・ステイト(nation state)」への布石が打たれたのである。

「ネイション・ステイト」とはアリストテレスの「国制」=ポリティ、シティ・ステイトを普通の人々(その多くは農民であった)に広げたものなのである。

主権在民などと言うが、これはそもそも人々が自らの自然権を立法部に預け、自らも立法者になり、立法者を選び、送り込む権限を有すると言う意味の主権者なのである。

プラトンはこの遵法的民主制を理論付けられず、アリストテレスもシチズンの範囲までしか(ピープルを含まないと言うこと)正しい民主制は不可能である、と述べたのである。

この紀元前から唱えられていたデモクラシーの概念が、ロックによって基礎付けられ、次のルソーによって現在の私たちの「国民国家」の世の中に至るのである。

(つづく)