「174」 論文 日本権力闘争史−院政編−(1) 長井大輔(ながいだいすけ)筆 2012年1月22日

ウェブサイト「副島隆彦の論文教室」管理人の古村治彦です。今回から3回に分けまして、長井大輔(ながいだいすけ)氏の論稿を掲載いたします。新しい書き手をお迎えできたことを大変うれしく思っております。NHKの大河ドラマ「平清盛」も始まりました。今回から3回に分けて掲載する論稿は、藤原摂関政治末期から院政時代にかけての時代の権力闘争を取り上げています。大河ドラマと合わせてお読みいただければ幸いです。

長井大輔氏から自己紹介文をいただきました。以下に掲載いたします。

「はじめまして、長井大輔です。1981年に福島県で生まれました。最終学歴は、駒澤大学法学部政治学科です。10代のころは、『正論』や『SAPIO』、とくに小林よしのり氏の本を読んでいました。20代以降は副島先生や小室直樹博士、岡田英弘教授の本を中心に読むようになりました。とくに関心のある分野は、政治と歴史です。現在は、小売店で従業員として働きながら、文章を書いています。」

それでは長井氏の論稿をお読みくださいませ。

==========

●まえがき

2012年のNHK大河ドラマは、『平清盛(たいらのきよもり)』である。それに便乗したわけではないが、本論文『日本権力闘争史−院政編−』は、保元(ほうげん)の乱で、清盛が政治の表舞台に登場するまでの歴史を描く。時代範囲としては、藤原道長(ふじわらのみちなが)の後を継いで、1017年、藤原頼通(ふじわらのよりみち)が政権の座についたところから、1156年に鳥羽天皇(とばてんのう)の死をきっかけに、保元の乱が勃発するまでである。

私が日本史の院政期に興味を持つきっかけになったのは、小室直樹(こむろなおき)の『天皇恐るべし』を読んだことである。小室はこの中で、院政期に皇位継承順位がいい加減になったせいで、天皇の時代が終わり、武家の世が到来したと書いている。その後、中央公論社や講談社の『日本の歴史』を読み、自分なりに、この時代の歴史を書いてみたいと思うようになった。私は政治史が好きなので、個人対個人、集団対集団の政治対立を中心に、歴史を書いてみた。

●道長から頼通へ

1017年、藤原道長が長男・頼通に摂政を譲った。このとき、頼通はまだ26歳の若者であり、政治経験が浅かったため、道長は、頼通に実際に摂関(摂政と関白)の職務をこなさせながら、政治の実践教育を施した。しかし、道長の体育会的な教育は、どうも頼通の性格には合わなかったようで、道長の死後、頼通は、「賢人右府(けんじんうふ、賢い右大臣)」と呼ばれた藤原実資(さねすけ)に、しきりに助言を求めるようになった。二人は、政治上の師弟関係にあったが、男色関係でも結ばれていた。

頼通は当初、子供に恵まれなかったため、正妻・隆姫(たかひめ)の弟・源師房(みなもとのもろふさ)を養子にしていた。道長は、この師房を実子のいない頼通の後継者とすることに決め、自分の娘・隆子(たかこ)と結婚させた。ところが1025年、頼通に長男・通房(みちふさ)が生まれたため、師房は後継者の座から外されるが、彼を祖とする村上源氏(むらかみげんじ)は、このあと続々と公卿(くぎょう)を生み出すことになる。

道長は、三人の天皇の后妃(こうひ、王妃)の父となり、二人の天皇の外祖父(がいそふ、母方の祖父)となって、自己の権力基盤を固めた。頼通も父にならって、時の天皇・敦良(あつなが、後朱雀院=ごすざくいん=)に自分の養女を嫁(とつ)がせたが、男子は生まれなかった。1045年、敦良は病気のため、王位を長男・親仁(ちかひと、後冷泉院=ごれいぜいいん=)に譲り、皇太子には敦良の二男・尊仁(たかひと)を立てた。ふたたび、頼通は娘を天皇に嫁がせ、男子の誕生を待っていた。

頼通は尊仁の立太子(りつたいし、皇太子に立てること)に反対したが、敦良を激しく急(せ)き立てて、これを実現に持ち込んだのは尊仁の側近・藤原能信(よしのぶ)だった。能信は道長の息子であったが、頼通とは腹違いだった。頼通の母・源倫子(りんし)は道長の「正室」であり、能信の母・源明子(あきこ)は「側室」だった。嫡流(ちゃくりゅう、本家筋)の頼通に出世競争で敗れた能信は、頼通に対して激しい敵愾心(てきがいしん)を燃やしていた。

なり手のいなかった尊仁の妃に自分の養女・茂子(しげこ)を入れ、能信は尊仁を必死に支えていた。結局、親仁は1068年、皇子を残さぬまま死に、尊仁が23年間の長い東宮(とうぐう、皇太子)生活を経て、天皇となった(後三条院=ごさんじょういん=)。頼通の娘が親仁の息子を産んでいたら、尊仁は廃太子(はいたいし、皇太子をやめさせること)されていたはずで、彼が天皇になれたのは偶然だった。

●頼通vs.教通

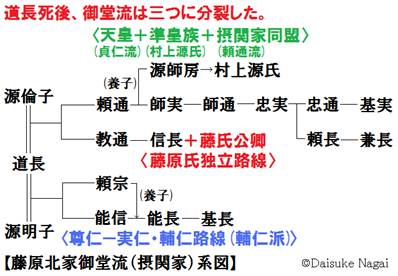

道長を祖とする子孫の系統を、「藤原北家御堂流(ふじわらほっけ・みどうりゅう)」という。道長は生前、摂関継承をめぐる争いを未然に防止するため、自分のあとは頼通、その次は弟の教通(のりみち)、その次は頼通の子孫に伝えていくように決めておいた。頼通は親仁の在位の終わりごろから、病気がちになり、宇治(うじ、京都府南部)で静養していたが、1068年、関白を弟の教通に譲った。実は、頼通は摂関を教通ではなく、自分の息子・師実(もろざね、通房死後の頼通の嫡男)に継がせようとしたことがあった。しかし、姉・彰子(あきこ)が、父道長の遺言を持ち出してこれを阻み、頼通の試みは失敗した。

摂関を譲り受ける立場にあった教通の、兄頼通に対する態度は卑屈なものだった。1061年、頼通が太政大臣(だいじょうだいじん)に任じられたとき、左大臣だった教通は地に跪(ひざまず)き、土下座して、兄頼通に対して祝意を表した。このとき、頼通は70歳、教通は66歳だった。坂本賞三(さかもとしょうぞう)はその著『藤原頼通の時代』で、「六十六歳にしてなお兄の前にひざまずくということに、教通の卑屈な態度がよく示されていると思う」(146ページ)と書いている。

頼通は、教通に関白を譲ったその日から、師実が関白になる日を待ち望んでいた。頼通が関白のときは、彼一人で天皇を補佐したが、教通政権では集団指導体制がとられた。関白の教通、左大臣の師実、右大臣の源師房、内大臣の藤原信長(のぶなが、教通の嫡男)の四人である。この体制をつくったのは、頼通である。その目的は、師実に現場で政治経験を積ませ、教通から師実への摂関継承を確実なものとするためである。頼通は政界を引退したと言っても、政治的な影響力まで手放したわけではなかった。

一方、内大臣に信長をねじ込んだのは、教通である。なぜか。それは彼も、自分の息子に関白を譲りたいと思っていたからである。しかし、教通はこの段階では、このことをおくびにも出さなかった。頼通はこのとき、教通の意図を見抜けなかったのか、信長の内大臣就任をすんなり承認している。

●尊仁の王位継承構想

1068年、尊仁が新しい天皇になったとき、皇太子に立てられたのは、長男・貞仁(さだひと)であった。貞仁は藤原茂子を母とし、その養父・能信によって、大切に育てられた。貞仁は能信を「故東宮大夫殿(ことうぐうだいぶどの)」と呼んで、終生その恩を忘れなかった。1071年2月、尊仁と源基子(もとこ)との間に、実仁(さねひと)が生まれた。茂子は1062年に亡くなっており、その後、尊仁の寵愛(ちょうあい、熱愛中、恋愛関係)を受けたのが基子だった。

尊仁は、次第に寵愛する基子との子・実仁に王位を継がせたいと思うようになった。それ以上に、実仁に強い思い入れがあったのが、尊仁の母・禎子(さだこ)であった。

(引用開始)

基子の父基平(引用者註:もとひら)は、あの小一条院敦明(同註:こいちじょういん・あつあきら)親王の子なのである。

後三条天皇(同註:尊仁)にしても、わが身を鑑みると、かつて藤原道長の圧迫を受けて皇太子の地位を辞退せざるを得なかった小一条院に対しては、特別の思い入れがあったかもしれない。しかし、それ以上に考えられることは、後三条天皇の母禎子の感情であろう。母は異なるとはいえ、小一条院は兄である。その面影は、孫娘の基子を通じて、その幼子実仁に伝えられようとしている。実仁はわが孫であると同時に、兄の曾孫であり、父三条天皇の血統を両親からうけ継いだ皇子なのである。(美川圭著『白河法皇』、39−40ページ)

(引用終了)

敦明とは、かつて道長によって王位を諦(あきら)めさせられ、廃太子(はいたいし)に追い込まれた人物である。禎子は、その敦明の妹であった。そして、禎子の息子・尊仁と、敦明の孫娘・基子との間に生まれたのが、実仁だった。禎子は兄の無念を晴らすため、何としても実仁を天皇にしたかった。

実仁が誕生した直後、貞仁は師実の養女・賢子(かたこ、実父は源顕房)を妻にむかえた。この結婚をセッティングしたのは、頼通である。天皇の寵姫(ちょうき、天皇の恋人、交際相手)に男子が誕生したことにより、貞仁の皇太子としての立場は、微妙なものとなっていた。天皇と皇太子の間には、溝(みぞ)ができつつあった。頼通は、それを見逃さなかった。実仁を天皇にしようとする尊仁と禎子に、貞仁と頼通・師実父子が提携して対抗する構図ができ上がった。

1072年12月、尊仁は貞仁に譲位(王位を譲ること)し、皇太弟(こうたいてい)には実仁を立てた。その直後に、尊仁と基子との間に輔仁(すけひと)が生まれた。

(引用開始)

後三条天皇譲位後、ほどなく基子に第三皇子輔仁親王が生まれた。譲位のさいすでに基子は懐妊していた。あるいは譲位も第三皇子懐妊を見きわめてのことであったかもしれない。『源平盛衰記(げんぺいせいすいき)』は、実仁親王のつぎの東宮には輔仁親王をたてるよう、天皇は新帝に申し入れたと伝えている。(竹内理三『日本の歴史6−武士の登場』、182ページ)

(引用終了)

尊仁の王位継承構想はまず、中継ぎとして貞仁を天皇にして、そのあとに本命の実仁・輔仁が天皇になるというものであった。譲位は、この構想を実現するための第一歩であった。だが尊仁は、その実現を見ることなく、1073年5月、40歳で死んだ。

●師実vs.信長

1074年2月、頼通が83歳で死んだ。実は、臨終間際(まぎわ)の頼通は、自分が生きているうちに師実に関白を譲って欲しいと、教通に頼み込んでいた。ところが、今にも死にそうな頼通の姿を目にした教通は、兄の最後の願いを冷酷に無視した。今まで頼通に対してとってきた卑屈な態度をかなぐり捨て、嫡男・信長に関白を譲り渡す極秘計画を実行に移す時が、ついに来た。だが、まだ障害があった。姉の彰子である。教通が師実を無視して、信長に関白を譲り渡そうとしたら、またも道長の遺言を持ち出して、それを阻止しようとするだろう。教通は、動くに動けなかった。

ところが、頼通が死んだ8カ月後に、彰子も死んだ。これで、教通を邪魔する者はいなくなった。教通から信長への関白継承は、時間の問題となっていた。ところが、頼通・彰子が死んだ翌年の9月、当の教通が死んだ。享年(きょうねん)80歳。その後しばらく、信長は教通の死を隠したり、藤氏長者(とうじちょうじゃ、藤原氏の当主)の象徴である印鑑や朱器台盤(しゅきだいばん、三種の神器のようなもの)の引き渡しを拒んだりして、師実への関白移譲を妨害していた。しかし、師実の養女・賢子の嘆願が功を奏して、貞仁は信長の妨害を斥(しりぞ)けて、師実を関白に任命した。師実は、貞仁に対して大きな借りができた。

頼通と教通の対立は、頼通の子・師実と教通の子・信長に引き継がれた。師実には、村上源氏の源俊房(としふさ)・顕房(あきふさ)がつき、師実派は中宮(ちゅうぐう、皇后と同格)・賢子の存在によって、貞仁と固く結びつけられていた。対する信長は、藤氏公卿(とうじくぎょう、藤原氏出身の公卿たち)に支持されていた。天皇や村上源氏(準皇族)など非藤原勢力と組む師実と、藤原勢力(信長派+藤氏公卿)との対立である。師実は自分一人では信長に対抗できなかったため、天皇や村上源氏の力を借りた。非藤原勢力を引き込んで権力を獲得しようとする師実の政治手法に、藤氏公卿は反発した。

師実派は信長派を粛清するべく、時機を見計らっていたが、1080年4月、大人事異動を発令し、信長派を一掃した。信長は、名誉職の太政大臣に「左遷」された。日頃、彼らに同調していた藤氏公卿は沈黙を保ち、信長派は見殺しにされた。信長派を葬り去ったが、貞仁と師実が安定政権を築くためには、もう一つ倒すべき勢力があった。尊仁死後、禎子によって庇護(ひご)・後見される実仁・輔仁勢力である。

●貞仁・師実政権vs.輔仁派

貞仁は賢子との間に、二男二女を儲(もう)けていたが、1084年9月、その最愛の賢子が28歳で死んだ。貞仁は深く嘆き悲しみ、賢子の遺体から抱きついて離れようとせず、一時は譲位さえも考えたほどだった。その翌年、皇太弟の実仁が15歳で急死した。こうなると、貞仁には、賢子の忘れ形見である嫡男・善仁(たるひと)を、ぜひとも天皇にしたいという気持ちが湧(わ)き起こり始めた。しかし、実仁が死んだとはいえ、尊仁が生前、本命の天皇に指名しておいた輔仁がいる。しかも、輔仁を後見する禎子が存命である。禎子を何とかしなければ、善仁を天皇にすることはできない。

(引用開始)

だが、父(引用者註:尊仁)の遺言の重さにくわえて、父の母であり白河(同註:貞仁)の祖母にあたる陽明門院(同註:禎子)がいまだ健在である。ことあるごとに「先帝のご遺志」をもち出したであろうこの女院(ルビ:にょいん)に、正面から逆らうことはできない。

(中略)

白河はできるかぎりの根回しをしたのであろう。その焦点は陽明門院への説得工作である。そこで、輔仁の地位に対するなんらかの約束がなされたかもしれない。(美川圭『白河法皇』、46−47ページ)

(引用終了)

貞仁は何とかして、輔仁を排除して、善仁に王位を継がせようとしていた。1086年11月、善仁は立太子され、即日譲位され、新しい天皇となった(堀河院=ほりかわいん=)。これにより、輔仁の即位(天皇になること)は当面回避されたが、引き続きその可能性は消えておらず、輔仁は貞仁政権を脅(おびや)かす存在となる。

政界の対立軸は、貞仁・師実政権vs.信長派から、貞仁・師実政権vs.輔仁派に変わった。上皇となった貞仁は、新帝・善仁の摂政(せっしょう)に師実を任命した。1091年、善仁の皇后に皇女・篤子(あつこ)が立てられた。篤子は貞仁の妹で、この年32歳。善仁は13歳で、年の差19歳の結婚であった。輔仁の即位を阻止して、父・尊仁の遺言に背いたことを後ろめたく思っていた貞仁は、父の娘・篤子と、自分の息子・善仁を結婚させることにより、その埋め合わせにしようと思っていた。また、篤子は禎子に後見されていたため、輔仁問題で関係がこじれた貞仁と禎子の和解の証でもあった。しかし、あまりの年齢差と、おば・おいという近親婚のため、子供はできなかった。

1094年1月、禎子が82歳で死んだ。輔仁は、大きな後ろ盾を失った。

(つづく)