「178」 論文 歴史メモ:信仰と信念と理想から見た現代文明の本質(2) 鳥生守(とりうまもる)筆 2012年2月20日 冒頭で当ウェブサイト開設3周年のご挨拶を申し上げます。古村治彦記

ウェブサイト「副島隆彦の論文教室」管理人の古村治彦です。本日、2012年2月20日は、当サイト開設3周年にあたります。今回は、冒頭をお借りしまして、読者の皆様にご挨拶を申し上げます。

本サイトは2009年2月20日に初めての論文を掲載しました。それ以降、倦まず弛まず、論文を掲載してまいりました。アクセス数も少しずつでありますが、増えてまいりました。また、論文の質も向上を続けています。

ここまで続けることができましたのも、ひとえにご覧いただいている読者の皆様のおかげです。また、副島先生、書き手の皆様のご協力があればこそです。この場をお借りして、皆様に厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。来たるべき4周年に向け、精進を続けてまいります。皆様には、尚一層のご指導、ご鞭撻を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。

古村治彦拝

==========

●日本の国際連盟脱退は松岡洋右が行ったのではない

私は日本の国際連盟からの脱退は、松岡洋右(まつおかようすけ、一八八〇〜一九四六)によって行われたと思っていた。日独伊三国同盟もである。どうしてかというと、中学校の授業でそれを習ったような気がする。またテレビや映画でそれを確認したような気がする。よく分からないが、とにかくいつの間にかそのように刷り込まれていたのである。この私のように「日本の国際連盟脱退」と言えば、松岡洋右の顔を思い浮かべる日本人は多いのではなかろうか。そして多くの日本人がこの松岡がそれをやったんだと思っているのではなかろうか。だが、それは間違いである。

松岡洋右

松岡洋右については、国語辞典では《外交官、政治家。山口県出身。オレゴン大学卒。外交官を歴任後代議士、満鉄理事・副総裁となる。日本の国際連盟脱退のとき首席全権として国際連盟総会に出席、のち満鉄総裁を経て第二次近衛内閣の外相。日独伊三国同盟・日ソ中立条約を締結した。第二次世界大戦後A級戦犯として審理中病死》となっている。

ここでは「日本の国際連盟脱退のとき首席全権として国際連盟総会に出席」となっている。明言は避けているが、国際連盟からの脱退は松岡が行ったと匂わせている。そう刷り込まれている者に、それを再度確認させる書き方である。ぼんやり読むと、どうしてもそうなってしまうのだ。

しかしある年表には、一九三三年三月として、「国際連盟脱退の詔書」とある。「詔書」とは、天皇の意思を明示した公文書で、一般に公示されるものである。今でも、天皇の国事行為のうち、国会の召集、衆議院の解散、国会議員の総選挙の施行の公示などの詔書があるとのことだ。

実際、昭和八年三月二十八日の朝日新聞朝刊は、その第一面に国際連盟脱退と、前日付けのそれに関する証書の全文を報じている。そしてその横に「枢府(枢密院)御前会議全会一致で可決」を報じているのだ。だから松岡は日本国政府の方針に従っただけである。やはり国際連盟脱退は国家の意思であり、松岡は忠実な官僚として、あるいは忠良な臣民として、国家の手足となってはたらいたに過ぎない。歴史書はこれを明確に述べていなければならない。

それなのに、大内力『日本の歴史24・ファシズムへの道』は、《松岡は、当時から熱弁をふるう能力はあったが、英雄気どりで一人合点の人物だった。その意味で、尻をまくって連盟から飛び出す立役者としては、うってつけであった》と述べて、読みようによっては松岡の行為であると誤解させるような記述になっているのである。

松岡全権、会議場を後にする

上記国語辞典の「日独伊三国同盟・日ソ中立条約を締結した」も、これと同様である。前者は、一九四〇年九月二十七日、ベルリンにおいて日独伊三国同盟が調印された。当日の九月二十七日にその旨の詔書が発せられ、翌日二十八日の新聞の一面で大きく取り上げられて報じられた。それに先立ち、九月十九日には御前会議が開かれてそれが承認され、九月二十六日夜には枢密院本会議で満場一致で可決されている。

後者は、一九四一年四月十三日にモスクワで調印された。これは枢密院が四月二十四日に日ソ条約御諮詢案を満場一致で可決し、批准手続きを終えている。このときは、社会主義国ということで、昭和天皇はさすがに証書を出さなかった。しかし国家の意思で条約が結ばれたのには変わりはない。したがって当たり前のことであるが、松岡一人が条約を結んだのではない。

日独伊三国同盟条約調印式 日ソ中立条約調印式

つまり条約締結など、そんなことを松岡一人でできるはずはないのだ。国家が決めたからそうなったのである。しかしこの国語辞典での記述では、松岡一個人が行ったと受け取れるような記述になっている。そしてまた権威的な歴史書もそういう記述になっているのである。そう受取る方が馬鹿なのか。確かにそういうことなのだが、いかにもきわどい書き方になっているのだ。

戦後には、日独伊三国同盟や日ソ中立条約がまるで諸悪の根源であるかのようになったが、当時の新聞レベルでは、これを歓迎していたのである。その動きは、紆余曲折はあったものの大きく見れば、二十六歳の若さで安政の大獄で斬首された福井藩士橋本佐内(一八三四〜五九)の、「わが日本は積極的に開国し、ロシアと同盟してイギリスと対抗し、日本近傍の小国を併合し、大いに軍備を充実すべきであり、そのために当面、日本は藩単位の分立意識を克服し統一国家を構想すべきだ」という、この橋本佐内の構想のとおりの動きだったのだ。橋本佐内は、イギリス(その後継者アメリカ)の狡猾さの危険性を察知していたのである。それから八十年後のことである。

橋本佐内 西郷隆盛

おそらく橋本は自分の構想にはそのくらいの時間はかかると想定していたはずだ。薩摩藩士であった西郷隆盛もこの橋本に対して一目おき、「我、同輩においては橋本に服す」と書いているほどであり、西郷もこの思想だった。その西郷をイギリスは邪魔者扱いをして抹殺したのが、明治六年(征韓論)政変から西南戦争への流れである。

真珠湾攻撃(アメリカとの戦争)の直前までは、インド洋に出てアフリカまでをドイツと共同戦線を組む勢いだったから、橋本や西郷の構想どおりだったのだ。そして経済および軍備を充実させる段階だったのである。小室直樹氏によれば、この時点では日本の総合的な戦力はアメリカのそれより勝っていたそうだが、しかしまだまだ東亜諸国が一つになり、それを充実させる段階であった。

だから石原莞爾は、「中国に手を出すな」「まだアメリカと戦ってはならん」と言ったのだ。アメリカと戦うのは、その準備が終わった二十年後、三十年後のことなのである。まだまだ対米最終戦争の準備をする段階であった。

石原莞爾が、橋本左内、西郷隆盛の思想を正確に受け継いでいるのである。国際連盟脱退や日独伊三国同盟、日ソ中立条約が諸悪の根源だったなどと、簡単には言えないのである。敗戦の根本原因は別のところにあるのである。無鉄砲に対中国戦争(一九三七〜四五)にはまり込み、対アメリカ戦争(一九四一〜四五)にのめりこんでいったことが、敗因の根本である。

閑話休題。だから松岡洋右の取り扱い一つを見ても、落ち着いて冷静な心でみれば、このように現代の大学という巨大な(金銭的に大優遇された)学問組織は、意図的、作為的に歪曲された歴史像形成のために組織されているということがわかる。そこでは、歴史の大勢に忠実に生きた人間を、歴史を動かした人物として描いたり、歴史を動かした大人物をそのようなものとして描かなかったりという、そういう本末転倒が組織的に大々的におこなわれているのだ。

この歪曲にはまってしまうと、歴史的な事実や国家組織の動きを明確に見ることができなくなってしまう。政治の基本が理解できない人間(国民)になる。それが現在および未来の日本に、国家レベルの間違いをもたらすもとになる。大学教授たち、特に、現在特別に社会的地位をあたえられている大学教授たちの書いた本は、そうした歪曲があると思うべきである。自然科学にしろ社会科学にしろ、現代の大学という巨大な組織は恐ろしいところなのだ。日本国民はこのことを知らなければならない。

私はかつて、大学教授(今では大学院教授などという肩書きもテレビやラジオのニュースや解説でよく聞く)は、国民の幸福や有益のために学問研究しているものとばかり思っていて、彼らに尊敬の目をむけ感謝したいと思っていたのである。ところが小泉首相時代頃から、大学教授の過半数がむしろ国民の不幸や有害のために研究しているのではないかと感ずるようになり、それがどんどん明確になった。

特にテレビ・ラジオに出てくる大学教授や大学院教授は、最も大事なことを言わない人たちばかりだ。だから国民に害を及ぼす人たちだ。そういうことが明確になった。そのことを日本国民はより多くの人々がはっきり知るべきである。だから、そういう大学教授や大学院教授には頼らないで、彼らの論考・論説の適否を冷静に評価・判断しながら自分たち国民同士で勉強し合うようになること、そういうことが日本国の幸福のために必要なのだ、それが現状なのだ、と思っています。そして国民の過半数がその恐ろしい現状を知るようになることが、何よりも重要だ、何年かかろうが、何十年かかろうとも、そうなることを待つべきだ、それまではどんな不幸があろうと辛抱すべきだ、と思っている。

●満州事変とはどういうことだったのか

ところで満州事変はどういうことだったのだろうか。満州事変といっても、それを真っ当に書いた本は中々見つからないから、その真相は中々わからない。私の知り得た範囲で分かったことは、次のことである。太字は、国際連盟関係、斜字体は、第一次上海事変関係である。

1931年9月18日、満州事変勃発(若槻礼次郎内閣時)。

9月21日、蒋介石、国際連盟に提訴。

10月8日、日本軍、錦州進出(これによりアメリカから強硬な抗議)。

10月15日、国際連盟はアメリカをオブザーヴァーとして理事会にくわえることを決定。

11月、関東軍、転進の日本租界近くに蟄居していた溥儀の引き出し工作に成功。

11月27日、日本軍、錦州占領。

12月10日、国際連盟は調査団の編成を決定(リットン調査団の編成へ)。

12月13日、犬養毅内閣成立。

1932年1月6日、日本政府は「支那問題処理方針要綱」を決定。

1月18日、上海で日本人僧侶が中国人に襲われる(日本人居留民と中国人の間に紛争が拡大)。

1月28日、日本軍と中国軍が衝突(第一次上海事変勃発、各地で激戦、「爆弾三勇士」現われる)。

2月、日本軍、ハルビンに進出して占領。満州をほぼ制圧。

2月17日、満州人で構成される東北行政委員会が設立。

2月25日、東北行政委員会、新国家建設を発表。

2月29日、リットン調査団が東京着。

3月1日、満州国が発足(「五族協和」と「王道楽土」をスローガン。五族とは、漢・満・蒙・蔵・回のこと)。

3月3日、上海事変、中国軍の撤退で、戦闘は終結。

5月5日、第一次上海事変の決着としての日華停戦協定が成立。

5月、 国河省で馬占山討伐(軍事行動の終結)。

5月15日、犬養首相が射殺される(5・15事件)。

5月26日、斉藤実内閣成立。

8月、第63臨時議会で、外相内田康哉は、満州国承認の方針を述べる。

8月、石原莞爾、国際連盟総会臨時会議帝国代表随員(松岡洋右全権)。ジュネーブへ

9月15日、日満議定書調印(満州国承認)。

9月、リットン調査団の報告書が、国際連盟に送られる。

9月30日、国際連盟、リットン調査団の報告書を日中両国に交付。

10月2日、日本政府、リットン調査団の報告書を公表する(日本はただちに反論の文書をつくって提出)。

12月2日、国際連盟、満州問題の審議を再開。

12月8日、松岡洋祐、国際連盟で原稿なしの演説を行う(この演説に関しては絶賛の拍手で渦巻いた)。

(演説の後、滿鉄広報課の作成した映画が上映された。)

(映画を観た各国代表は、満州開発と生活文化振興を目標とする日本の姿勢に満足の意を表した。)

1933年2月21日、日本政府は、リットン報告に基づく決議案が採択された場合は、代表を引き上げることを決定。

2月24日、国際連盟総会で、賛成42、反対1、棄権1で、決議案が採択されて、松岡らは退場。

3月27日、国連脱退の証書が出される。

3月28日、国際連盟脱退が正式に通告された。

1937年4月、米内光政、海軍大将に昇進。

6月、米内光政、近衛内閣に海軍大臣として入閣。

7月、盧溝橋事件(日華事変、支那事変)起る(日本兵は一人も死んでいない)。

8月、第二次上海事変勃発。

溥儀 紫禁城

満州事変が勃発した当時の中国は、軍閥が割拠して、また国民政府と共産党の対立もあって、内乱のような情勢だった。また清朝最後の皇帝溥儀(ふぎ、宣統帝、一九〇六〜六七、在位一九〇八〜一二)は、一九一一年に起きた辛亥革命により翌年に退位したが、中華民国臨時政府の清室優待条件により、退位後も紫禁城で生活することをゆるされていたが、一九二四年に馮玉祥(ふうぎょくしょう)のクーデタで紫禁城を追われ、天津の日本租界にうつっていた。

このように当時、中国は政情不安定だった。満州事変を実質的に構想・主導したのは、石原莞爾であったが、かれは万里の長城以北の満州を安定の地としようとしたのである。それは東亜友好、東亜連盟の拠点となるだろうし、中国に諸民族協和・国土安定の範を示すことになり、それは中国立ち直りのきっかけになるだろう、との考えだっただろう。

あるホーム・ページ(「石原莞爾のホーム・ページへようこそ」)には、次のようにある(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yatsu8hd/Ishiwara/ma.html

)。

(引用はじめ)

石原は昭和3年(1928)に、関東軍(中国東北部に駐留していた日本軍)作戦参謀主任として旅順に着任した。そして翌年5月に板垣征四郎大佐が高級参謀として着任、この二人のコンビによって満州事変は引き起こされたのである。

昭和4年(1929)7月の北満州への関東軍参謀旅行における、石原より満蒙領有の構想が示されたことから、計画は次第に具体化していく。そして、昭和5年(1930)9月には彼の構想に基づく関東軍参謀部による『満蒙ニ於ケル占領地統治ニ関スル研究』が脱稿、満蒙領有計画はほぼ完成した。

昭和6年(1931)9月18日、関東軍は、奉天北部の柳条湖において南満州鉄道の線路を自ら爆破し(爆破したふりをした、と言うほうがより正しい)、これを中国軍の仕業として攻撃を開始した。

兵力は関東軍1万人に対し中国軍は25万人(別の資料によれば、公安隊を含め45万人)と、圧倒的に関東軍が不利な状況であった。又、装備も自動小銃など中国軍の方が良いものが多かった。しかも、軍中央及び政府・天皇は不拡大方針であった。

しかし、関東軍は朝鮮軍の独断による増援を得るなど既成事実を積み重ねていき、政府の方針を転換させるに到った。石原も自ら飛行機に乗り込み、爆撃の指揮をとるなど各所に活躍した。そして結局、たった5ヵ月で満州全域を占領、翌年3月1日には「満州国」を建国した。

これは、第2次世界大戦における、ドイツの電撃作戦(対ポーランド・フランス)に匹敵する(あるいはそれ以上の)戦果であった。それ故、作戦の立案・実施を行った石原は「戦争の天才」とも称されようになる。

満州事変が後々、日本(軍)にもたらした、特に大きな影響は次の2点である。

一、中国軍の実力を極端に軽視し、日本軍を過大評価するようになった。

二、出先の部隊が軍中央部の命令に従わず独断専行しても、結果さえ良ければ褒章を受けることはあっても処罰されることはない、という風潮が広まる。

後に日中戦争が勃発した際、石原はこれらの自ら蒔いた種に苦しめられることになる。また、日本を泥沼の戦争にひきづりこむ原因ともなる。

(引用終わり)

これが石原莞爾から見た満州事変の真相であろう。中国は政情不安かつ内乱状態であり、満州国を建設し、日本が援助して同国人が主として国内の資源を利用する簡素にして健康な生活を営みつつ、最新科学文明の粋を活用して人類次代文化の真の姿を世界に示すとともに、近隣と民族協和の実を挙げることを構想していた。

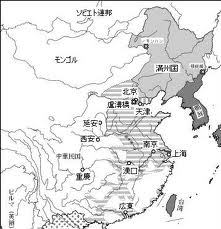

満州国の地図

石原は戦略目標を明確にしてそれをきちんと守ったので、天才的な戦果を上げることができたのである。第一次大戦以来不人気のどん底にあった軍部がこれによって、忽然として国民の絶対的信頼の対象となってしまった。これは大陸政策強行に対する日本国民の隠然たる欲望の現われであった。日本は「国民道義の退廃」にあった。

五年後からの日中戦争(一九三七〜四五)では、石原の戦果を夢見た戦争指導者(高級官僚)たちが多数輩出したのだろうが、石原とは似て非なる構想を立て、(当然のことながら)中国の情勢も変わっており、また戦略目標が遠大すぎて曖昧(非現実的)となり、収拾がつかなかったのだ。こういう実態が、大内力の歴史書(前掲書)からは全く読み取ることはできない。

大内力の前掲書『ファシズムへの道』によれば、国際連盟における動きは次のようである。日本に対する追及は、事変勃発直後の中国の提訴からはじまった。アメリカも錦州進出のころから強く抗議し出した。これによって、国際連盟に加入していないアメリカの代表をオブザーヴァーとして連盟理事会に加えるというおかしな策謀がなされた。

リットン調査団

その後日本の提案でリットン調査団が編成された。リットン調査団は調査を実施し、その報告書は、翌年の一九三二年九月に国際連盟に送られ、九月三十日に日中両国に公布され、十月二日に一般に公表された。それによると事変そのものは問題とせず、ただ満州国は認められない、満州地域は中国の一部として自治権をもたせ国際管理にすべきであるとした。だがその時すでに日本は、満州国を承認していた。斎藤実内閣の外相内田康哉(うちだこうさい)は、同年八月に開かれた第六十三臨時議会で満州国承認の方針を述べ、斎藤内閣は九月十五日に満州国を承認(日満議定書調印)していたのだ。

内田康哉 斎藤実

国際連盟の委員会は、リットン報告書をもとに、満州の状態を満州事変以前に戻すことができないが、現制度をも承認するものではない、すぐに満州国承認取り消しを求めるものではなく、漠然とこの問題に対する連盟の意思表示をするという、曖昧な、決議案をつくった。日本政府(松岡代表)の反論がある程度功を奏したのだ。前年(一九三二年)の十二月八日の松岡の演説と満鉄の映画は、その場では十分に理解を得たのである。英米お得意の、やんわりした、しかし決して日本いじめはやめないという、姿勢をとりつづけた。

日本はそれを感じてじれたのであろう、斎藤内閣は一九三三年二月二十日、脱退の方針を決定した。その四日後の二十四日の連盟総会で、上述の委員会の案が賛成四十二、反対一(日本)、棄権一(タイ)で採択されると、日本代表団は直ちに退場し、そして同年三月二十八日に連盟脱退が正式に通告されたのである。

以上が、大内力の前掲書の記述である。もちろんアメリカなどの抗議や決議は正義にかなったものという書き方である。この流れの中で、松岡が行ったことは国際連盟で、日本代表としてリットン報告書に反論をしたことや、連盟総会での採択に立会い、直ちに代表団を率いて退場したことなどである。だからやはり松岡は、日本政府の手足となってはたらいたに過ぎない。それはともかく、ここで問題なのは、第一次上海事変である。これが、リットン調査団が東京に来る前の一月二十八日に、突如として勃発していることである。そして強引な上陸作戦がおこなわれたのである。

(つづく)