「0169」 論文 サイエンス=学問体系の全体像(32) 鴨川光(かもがわひろし)筆 2011年12月10日

●社会学は合理主義とロマン主義のシンセシス(統合)なのである

社会学はそれ自体、二つの思想が統合された学問なのだが、本来、シオロジー(キリスト教信仰・神学 theology)とサイエンス(science 合理主義 ratiionalismがもと)が、一緒になるというのは無理があった。

神学と合理主義は矛盾しないという思想闘争の歴史は、古代から存在し、今も続いている。サーディア・ベン・ヨーゼフ(Sa'adia ben Joseph)らのユダヤ思想や、イスラム教でのアヴェロエス(Averroes)ら「ムータジラ派の思想」、そして、トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)らスコラ学がそれ。社会学も、その大きな思想対立の流れの中にあるものだと考えられる。これらの思想については、論文教室における論文「0005」「0006」「0042」にて私、鴨川光が述べている。それぞれ論文へはこちらとこちらと こちらからどうぞ。

トマス・アクイナス

二つの思想対立のうち、合理主義側の「進歩の観念」は、個人の心や人の絆(きずな)をも解体してしまった。たとえメチエ(宣誓ギルド)が閉鎖的で、技術者の競争力を奪い、コーヴェイが奴隷労働であったとしても、そこには秩序があり、人間同士のつながりや心の安定があった。

地域の助け合いが農民生活の基本だから、たとえコーヴェイが無償の労働であったとしても、それは自然なものとして受け入れられていたであろう。庶民の人間的心の絆を、キリスト教の信仰心が請(う)け負っていたのだ。

庶民の神への信仰心、王への忠誠心や親しみ(ルイ一六世は、フランスの父として庶民から慕われ、人気があった)。そうした、それまで当たり前のものとして受け止められていた、心の拠り所がぐらつき始めていた。

フランス国王は死んでしまったが、信仰心が失われたわけではなかった。しかし、それを請け負っていた教会という制度が解体されたことは、個人の心の問題にとっては大きな意味を持った。そこに、反革命の思想として、ドイツを中心にして現れ始めたのがロマン主義(Romanticism)であった。

もともとは美学の範疇(はんちゅう)にあり、古い形式にとらわれない詩の新しい潮流として始まったこのロマン主義が、キリスト教信仰・神学に代わって、社会学の創始者の思想に影響を及ぼしはじめた。これは時代の自然な要請であった。

以下は少し長い引用だが、ロマン主義と社会学の関係が程よく網羅(もうら)されているので、読んでみてほしい。

(引用開始)

フランス革命は権威と伝統に被(おお)われた旧制度を破壊し、「個人」の尊厳を確立するに大いに役立った。しかし、革命はその半面において社会的統一、社会秩序を破壊してしまった。

フランス革命に寄与した啓蒙思想家たちの判断が、あまり抽象的であるあまりに理想的であったため、かえって現実から遠くかけ離れるに至ったのである。

フランス社会学の役割は、そのような失敗を取り戻すためにあったといえる。

「封建社会を支持していた神学の破棄を、一面の使命として立った形而上学は、革命によってその使命を果たした。」

(引用者註:形而上学とはこの場合、神学に対する哲学であり、デカルトによる合理主義と考えてよい。「進歩の観念」ととらえてもいい)

「それと共に、(新しい社会の)建設において失敗したので、その建設において失敗した哲学に変わるべき学として台頭してきた(新しい)哲学が、とりもなおさず実証哲学、ポジティヴィズムで、その史的必然性と時代的要請とを解明したものが、三段階の法則である」

(原注:東京社会科学研究所篇『現代の社会学』第二巻所載、松田治三郎氏「フランスの社会学」七六ページ参照)は、このような状況を正しくとらえたというべきである。)

フランス革命後、それに対する反動として生まれた思想はロマンティシズムであった。(ロマンティシズムという)この思想の烽火(ほうか)はまずイギリスにあげられた。例えばバークの「フランス革命に関する反省」はその一つである。

(引用者註:ユニテリアン牧師リチャード・プライスに対する反論として、フランス革命勃発の翌年、一七九〇年に書かれたエドマンド・バークの『フランス革命の省察』は、フランスからの亡命貴族や、イギリスの王党派を中心に、宗教ともいうべき新しい自由思想を生みだした。

くれぐれも勘違いしないでほしいのは、バークは自由主義者であり、あくまでリベラルズである。保守思想の持ち主ではない。典型的なウィッグであり、アメリカにおいては共和党思想の源流に位置する。アメリカの共和党も本来は保守ではない。リベラル貴族・ブルジョワの思想である。王に邪魔されない自由を求めたアメリカに、保守思想があるわけがないでは無いか。

私鴨川は、バークのフランス革命の省察こそが、日本を含めた各国の右翼を生み出したのではないかと思っている。フランスやイタリアの議会において、右側に座った党派が右翼と呼ばれたというのは、その結果でのこと。これに関しては後に述べる。引用者註終わり)

(政治的ロマン主義の)この運動は、フランスにあっては、ド・ボナール、ド・メストールの唱えたものであって、特にド・メストールの思想がフランスのカトリシズム、トラディショナリズムを復興し、革命を嫌悪した人々を魅了した。

コントは晩年、人類教を樹立したが、これは単にクローチルド・ヴォーなる一女性への熱愛から生まれただけでなく、彼の思想に、フランスの伝統主義―つまり個性を支配する、ある集団的実在を認める傾向―が影響を及ぼしていた結果を見るべきであろう。

(引用者註:ここに言われている「ある集団的実在」とは、神ではないにしても、何らかの普遍的真理のことを言っている。後にデュルケムによって「社会的事実」と呼ばれることとなる。社会有機体理論のことである。)

オーギュスト・コントの社会学が、テュルゴー、コンドルセの思想によって組み立てられた体系である。コンドルセを精神的父とし、メストールを精神的母として生まれたコントの社会学は、ヨーロッパ思想の主流である合理主義と、ロマン主義の双生児的総合によって生まれたということが出来る。(『社会学概論』、二四~二六ページ)

(引用終わり)

ド・ボナール(Louis Gabriel de Bonald)、ド・メストール(Joseph de Maistre)という名前が出てきた。ロマンティシズムはフランスにおいては、ド・ボナール、ド・メストールが唱え、カトリシズムの伝統を復興したと書かれている。

この二人については、有斐閣(ゆうひかく)の『社会学概論』にも、丸善の『社会学辞典』にも書かれている。ほんの申し訳程度に書かれている。それを読んでも、ほとんどの人は読み飛ばしてしまうだろう。

この二人の哲学者について、詳しい説明をしているのは、上記の引用のようにまたしても時潮社の「社会学概論であった。

コントの社会学はこれまで私が述べてきたように、片方ではテュルゴー、コンドルセによって影響を受け(これが社会動学となる)、もう片方では、ド・メストール、ド・ボナールによって影響を受けたと(これが社会静学となる)。

さて、この二人のことをさらに詳しく述べていきましょう。ここからロマン主義と、翻(ひるがえ)っては、有機体理論の関係を説明していきます。

●ロマン主義とは結局は、有機体理論のことである―そして比ゆである

社会を有機体と見る社会静学。社会動学のほうは「進歩の観念」、そしてそのおおもとの合理主義から、一貫した流れとなって続いている。いわば近代の成立と同義であると言ってもよい。しかし、有機体理論のほうはいったいどこから来たのか。

一般的な教科書、参考書、概論といった書籍では、この合理主義と正反対の思想の流れに詳しくない。先ほど私が引用した、時潮社の『社会学概論』に要約そのあらましが書かれていただけである。

政治を人体としてたとえて描写するという伝統が、西洋には古代からあることを書いた。平凡社の「西洋思想大事典」には、「政治体(ザ・ボディ・ポリティック the body politics)のアナロジー」として一章が割かれていることを、すでに紹介している。そして、この「政治体」という考えを、「社会(コミュニティ community、ソサエティ society)」に適用したところに、サン・シモン、コントのオリジナリティと革新性がある、というのが私の考えである。

ではなぜこの二人は、その先人たちとは異なった「有機体としての社会は、事実として存在する」という考えをどこから発想したのであろうか。

時潮社の『社会学概論』によれば、それはド・ボナールとド・メストールからである。

ド・ボナールとド・メストールは、反革命の急先鋒(きゅうせんぽう)である。そして、「政治的ロマン主義」という思想の、フランスにおける旗頭(はたがしら)のような存在である。

反革命、そして政治的ロマン主義の分野で最も有名なのは、エドマンド・バーク(Edmund Burke)のあの著名なパンフレット『フランス革命の省察』(Reflections on the Revolution in France)である。この著作が政治的ロマン主義の代表なのである。

バーク

ロマン主義と一言で言っても、一七九〇年頃から一八三〇年頃までのロマン主義、文学的ロマン主義、政治的ロマン主義、カント以降のロマン主義というふうに分かれている。さらにそれぞれの国、特にイギリス、フランス、ドイツ、イタリアにおいて、それぞれの政治・社会状況から「ロマン主義」の性質が異なっている。

しかし、一言で言うならば、ロマン主義は、「有機体理論」(オーガニシズム organism)に他ならない。いや、そもそも、有機体理論のほうが先にあって、それがフランス革命を機に、ロマン主義へと変貌したのである。(『西洋思想大事典』四巻、四六二ページ)

●有機体理論を再々説する

有機体理論とは、もともとは文学作品について論じられてきたもので、美学、エステティック aesthetic の範疇(はんちゅう)にある。その歴史は長く、やはりプラトン、アリストテレスに遡(さかのぼ)る。

プラトン、アリストテレスは古代においてすでに、有機体理論の第一公式を提示している。

(引用開始)

美学で有機体論と呼ぶのは、ふつう有機的統一の教説のことであり、また同類の有機的形式とか「内面」形式の観念のことである。

この名称の由来するところは一つの仮説すなわち、芸術作品は有機体(原注:生物)にたとえてよく、従って作品の部分相互の関係は恣意(しい)的でも、人為的でもなく、生体諸器官に見られる関係に似て、緊密につながっている、という仮説である。

この関係を語る古典的公式は二重である。

1.品の部分は、いずれも各自相互に調和しつつ全体とも調和し、2.一部分が変化すれば、これと共に全体も変化する。

この公式によって、一芸術作品の部分相互に見られる、緊密この上ない統一が説かれており、言い換えれば、この公式は、美的統一を考える最も手近な道を教えている。(『西洋思想大事典』第四巻、四六一ページ)

(引用終わり)

これが有機体理論の前提である。そして、そもそもは芸術作品、特に文学、演劇と詩作について言われてきたものである。つまるところ、オーガニシズムとは、「比ゆ」から一歩も外に出ることのない考え方である。

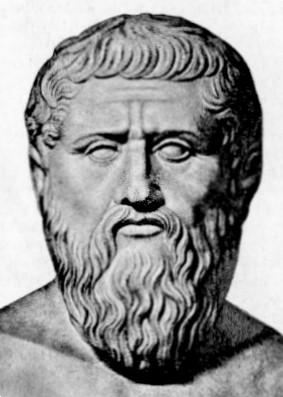

このうちの1は、プラトン(Plato)が『パイドロス』の中で示した部分である。

プラトン

プラトンの述べる「部分同士と全体との調和」とは、全体が相互に依存し、相関関係にあって、切り離せないものだといっている。

「部分」という言葉を使っているが、その意味は「パーツ、部品の集まり」ということではない。「部分同士の調和」とは、ただの機械ではないという意味である。このことは、②の考えで補完されている。

2は、アリストテレスが「詩学」で述べたものである。「部分の変化は全体の変化」というのはパーツ、部品というものの性質上、機械ではありえないことである。機械は、取り替えの利くパーツの集まりである。パーツを取り替えても、機械は違うものになるわけではない。パーツの取替えが効くから機械なのである

だから人間機械論というのは、合理的思想の粋といえるもので、本来、危険思想であるといってもいいものなのだ。本当に人間の身体は、パーツの集まりと考えていいものなのか。未だに議論が分かれるところであり、証明もされていない。

有機体理論はこの「機械的形式」に対して立てられる概念である(『西洋思想大事典』、四六一ページ)。有機体が機械とは異なる考えであることは、「全体は部分の総和以上のもの」という考えによってよく表されている。

(つづく)